WERNER Jean-Jacques

Jean-Jacques WERNER, compositeur, chef d’orchestre [1935-2017]

Jean-Jacques Werner

« Né à Strasbourg le 20 Janvier 1935, Jean-Jacques Werner a bénéficié d’une double formation : au conservatoire de Strasbourg il est récompensé en harpe, en cor puis travaille la direction d’orchestre sous la conduite de Fritz Münch, ensuite à Paris, à la Schola Cantorum où en 1956 Daniel-Lesur lui ouvre l’atelier de composition animé aussi par Pierre Wissmer. Simultanément il prend des cours de direction d’orchestre avec Léon Barzin.

Bientôt il entre à la Radio où il commence une carrière de chef, conduisant l’orchestre de chambre, l’orchestre lyrique, le Philharmonique ou le National. En 1960 il devient directeur du Conservatoire de Musique de Fresnes (École Nationale en 1985) où en 1980 il fonde la « Jeune philharmonie du Val de Marne » qui devient quelques temps après « L’orchestre Léon Barzin ».

Toutefois, et au fil de sa vie, la composition s’impose avec une impérative nécessité. Son catalogue se construit peu à peu dans un style qui affirme liberté et indépendance. Il traduit une grande culture, à la fois assise sur la littérature et la poésie de ses deux « langues maternelles » et nourrie de spiritualité ; il manifeste, par la musique de chambre autant que symphonique, le goût et l’intérêt pertinent pour la matière sonore et témoigne d’une attention soutenue envers les événements du monde et d’une reconnaissance généreuse envers ses maîtres ou ses amis. » ◊

Jean-Jacques et le Rhin

Quand, un jour, j’avais posé à Jean Jacques une question sur l’inspiration née du Rhin il m’avait répondu : « aucune, précisément. Il est partout ». Est-ce vrai ? Il est sûr en tous cas que cette réponse permet d’approcher quelques aspects de l’homme et quelques caractéristiques du compositeur.

Le Rhin, c’est le terroir alsacien. Il passe son enfance à Cronenbourg, se promène aux bords du fleuve avec son grand-père et sillonne les forêts voisines avec son père. Il entend les carillons du soir et s’émerveille du vol des cigognes. Dans quelle langue se forge sa pensée ? Le Français, le dialecte alémanique et l’Allemand dont l’apprentissage fut obligatoire pendant toute sa scolarité primaire (de 1940 à 1945). L’oppression est dure mais cette polyculture sera d’une richesse incomparable.

L’enseignement musical s’enracine, lui aussi, dans ce double patrimoine, latin et germanique. Au conservatoire Fritz Münch gère les études et la formation est complète, comprenant notamment les passionnants cours d’Analyse d’Amy Donel Dieny et rapidement il obtient les prix de harpe, de cor et, celui, décisif, de direction d’orchestre. F. Munch conseillait aux jeunes musiciens de participer régulièrement aux séances d’orchestre pour connaître la musique du dedans. Ainsi J.-J. Werner joua-t-il l’un des six cors que Klemperer avait souhaités dans l’Héroïque. Beethoven, Wagner et surtout Bach ont constitué le fondement de cette culture plurielle et Bach est resté le soubassement de la pensée. Les chorals surtout, entendus à St Pierre le jeune, à St Guillaume, à St Thomas, chantés ou clamés à l’orgue et le choral constituent le ferment de nombre de ses partitions traité soit polyphoniquement soit de façon homophone, soit encore dans un sentiment de pérennité comme à la fin de la sinfonia Alpha es et omega (1978).

La religion fut une des assises de sa formation morale et intellectuelle. Elle prenait appui sur la Bible. Et la Bible reste l’une des références privilégiées de Jean-Jacques. Elle éveille son imaginaire, elle suscite sa méditation, sollicite sa vie spirituelle ainsi la sinfonia brevis ou les Psaumes, y puisent-ils leur inspiration. Essentielle aussi et double fut l’emprise de la culture littéraire : Baudelaire dès 1957, ses amis poètes, Phytilis, Asselineau, Mahélin, ainsi que la manne germanique (Novalis, Hölderlin…) qui ne cesse d’alimenter ses rêves.

Comme celui du fleuve, le parcours du musicien est mouvant et continu. La carrière de Jean-Jacques épouse un cheminement évolutif. Ses premières études musicales terminées à Strasbourg, il les poursuit à Paris, inscrit en 1956 à la Schola Cantorum dont Daniel-Lesur est le directeur. Simultanément il prend des cours de Direction d’orchestre avec le maître incontesté, formateur de Chung, Berstein, Mehta, Osawa, « cette sorte de sorcier », Léon Barzin. Années fécondes qu’interrompt la nécessité d’aller « pacifier » l’Algérie. Là son activité, orientée vers le cinéma aux armées, lui permet des rencontres fructueuses (Heidsieck, Delvallée, Tacchino, Boutry) mais ne lui laisse pas moins un goût amer.

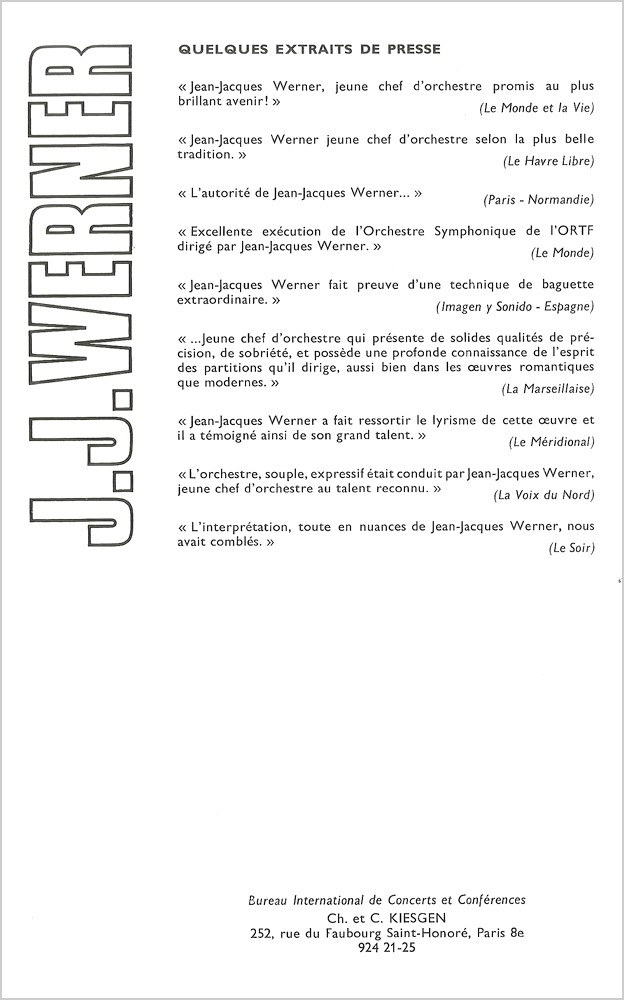

Le retour à Paris (1960) marque l’entrée dans la carrière de chef (il préfère le terme de conducteur) puisque les concours passés alors lui donnent accès à la mission de diriger les orchestres de la Radio. Tour à tour il conduira l’orchestre de chambre, l’orchestre lyrique, le philarmonique et le National ainsi que les orchestres de province (Marseille, Nice, Lille…) La radio alors se fait un devoir de donner à entendre les œuvres neuves, quelles qu’en soient les tendances, et le répertoire étudié par J.-J. Werner est, dès cette époque, très diversifié et très riche. Il découvre alors ceux qui deviendront ses amis : Migot, Mihalovici, Tisné, Kantuser…, se forme à leur langage et surtout à leur pensée. Il est en charge de programmes éclectiques, qu’il présente avec sûreté, soucieux d’abord de pénétrer l’intention des auteurs. Très tôt il perçoit qu’il faut offrir l’œuvre comme une matière vivante, qui respire, bouge, est entraînée, comme le fleuve vers son devenir. Pendant cette quinzaine d’années au service de la Radio, il se familiarise avec tout le répertoire symphonique classique et une très grande partie de la musique contemporaine, notamment française.

Parallèlement, dans la dynamique de sa vie, la composition personnelle s’impose comme une nécessité absolue. Il écrit beaucoup et son catalogue est vite étoffé (concerto de cor, Spiritual pour violon, les Trois Gathas, des mélodies… Processionnal pour un amour). Son style s’élabore, souple lui aussi, mais dont l’indépendance est affirmée par le refus des systèmes à la mode et le recours librement consenti aux acquis de l’apprentissage ou à l’intuition personnelle. Des courants cohabitent en lui, dont les flux tendent à se fondre. Il se veut « musicien de synthèse », maîtrisant les règles mais d’une plume adaptée à la prolifération des idées, attentif aux impératifs de l’instrument mais cherchant à le valoriser (« Quand j’écris je pense plus à l’interprète qu’au public !) N’est-il pas remarquable aussi qu’il ait toujours recouvert d’une apparence de moule classique, sonate, concerto, canzon, répons, mélodie, cantate, une pensée moderniste. Pourtant il « n’aime pas être sur des rails ». Il lui a fallu, comme Beethoven, briser ou forcer quelque peu les moules !

L’activité s’amplifie encore avec l’acceptation de la fonction de directeur de l’École de Musique de Fresnes, devenue en 1985 École Nationale, fonction à laquelle Jean-Jacques joint le désir d’animer non seulement une ville mais une région. Alors naîtront des Festivals et Semaines musicales, conçus sur des thématiques variées pour drainer un public large dont l’adhésion se fait de plus en plus enthousiaste. Comme le fleuve Jean-Jacques n’a pas de repos, invitations et échanges culturels l’appellent tout autour du globe. Il dirige en Amérique (Blue Lake dans le Michigan), à Taïwan, en Croatie, en Finlande, en Norvège, au Venezuela…

En effet le Fleuve est la voie des échanges et comme lui, J.-J. Werner participe de la communication entre les hommes. C’est un musicien passeur, médiateur. La symbolique la plus représentative de cette vocation est la cantate Tausend Brücken, écrite en 1982 sur un poème de Maxime Joinville-Ennezat, en hommage à René Cassin, artisan de la déclaration des Droits de l’Homme. S’il y avait mille ponts sur le Fleuve, semblables à celui qui permit la rencontre des deux grands parents de Jean-Jacques, les peuples vivraient tous fraternellement !

Une autre façon de militer pour les Droits de l’Homme consiste pour lui à comprendre les œuvres des autres et à en faire partager le message. Peu de chefs ont étudié autant de partitions que lui. Ses investigations dans le patrimoine moderne et contemporain de la musique symphonique sont presque innombrables et elles sont d’ordre universel.

Certes le langage des maîtres et amis lui est devenu familier, celui de Daniel-Lesur, de Pierre Wissmer ou de Georges Migot mais combien d’autres écritures n’a-t-il pas décryptées, soutenu dans toutes ses réalisations par la merveilleuse violoniste qu’était son épouse Annie Jodry. Ces œuvres créées appartiennent aux catalogues de musiciens français (Claude Ballif, Michel Aatz, Raymond Depraz, Adrienne Clostre, Jacques Boisgallais, Pierre Hasquenoph, François Vercken, André David ou Marc Pinchard) mais Jean-Jacques a aussi révélé en France des œuvres de Théodorakis, Aroutounian, Per Norgaard, Ma Shiu-Long, Piotr Moss ou Takemitsu… entre beaucoup d’autres.

Symptomatiques aussi du désir d’élargir le champ d’écoute des publics mélomanes sont les programmations de concerts et festivals dont il a le contrôle. A titre d’exemples quelques thématiques : « l’œcuménisme », « soleil, lune et planètes » « musique au féminin » ou tel programme consacré à des mélodies écrites sur des poèmes anonymes tsiganes. J.-J. Werner en a composé lui-même, comme il a composé – avec le joueur d’oud Hussein El Masry – le concerto Al Oud L’oiseau captif ou la Musique pour Zarzis afin de célébrer en 1992 le jumelage de la ville tunisienne avec Fresnes. Elle est dédicacée aux maires des deux villes « hommes de bonne volonté qui œuvrent pour la fraternité ».

Le style de Jean-Jacques Werner peut se comparer au flux du Rhin, il éclate en gerbes, en ondes rayonnantes, en élans, en fusées, mais impulse aussi la puissance de sa pensée, sa force et sa dynamique. Comme le fleuve, quand il a fait siens les apports qui lui sont bénéfiques, le compositeur a assimilé au fil des jours leçons et émotions, troubles et chocs d’une vie d’homme. Pour l’un comme pour l’autre, il en découle un flux abondant et généreux. Celui du Rhin, canalisé, suit une pente inéluctable. L’œuvre multiple de J.-J. Werner s’est inventée au quotidien marquée jusqu’à la fin par la fidélité aux amis et, avec l’oratorio Luther, à sa terre natale.

Le fleuve reflète mais ne révèle pas tout. Il garde secret le plus intime, le plus mystérieux de l’être, ce qui perce parfois dans le grain d’or de l’œil et que, gardiennes attentives, les Filles du Rhin se doivent de préserver.□

Jean-Jacques WERNER

La musique et la grâce

Pascal ARNAULT, 2017

ψ

Manifeste du groupe rédigé en 1936 par Yves Baudrier (1906-1988)

MOZART ASSASSINÉ

En 1908 le premier film de cinéma (au sens de création artistique imaginaire originale avec création musicale spécifique) est : L’assassinat du Duc de Guise d’André Calmettes et Charles Le Bargy. A cette époque les cinéastes naissants n’ont encore aucune gloire médiatique, il faut donc, pour lancer cette expérience artistique nouvelle, avoir recours à des « monstres sacrés » populaires, pour assurer le triomphe de l’expérience. Pour ce premier opus du cinéma français, ce sera Camille Saint-Saëns. Autre temps autres mœurs, dans notre actuelle décennie du XXIe siècle, qui a vu s’éteindre de grands noms de la composition française de même que de grands noms du cinéma ; plus aucun médias ne s’attarde (ou si brièvement que cela en est ridiculement indécent) sur la mémoire des premiers ! Situation d’autant plus révoltante que nombreux d’entre eux ont « servi » de musiques additionnelles à de grands cinéastes ou (et) ont inspiré ou formé de très nombreux compositeurs de musique de film1 ! Preuve par l’anecdote de la supériorité du visuel sur la lecture et l’écoute à laquelle tous nos médias participent sans vergogne ! Comment s’étonner alors que la disparition de nos plus grands créateurs musicaux (du domaine classique contemporain) passe totalement inaperçue du grand public et que leurs œuvres aient une réception assez confidentielle ? Certes, les esprits persifleurs, rétorqueront que les compositeurs (de la seconde moitié du XXe siècle) se sont « tirés une balle dans le pied » en écrivant des musiques trop élitistes et hermétiques… Mais ce ne fut pas le cas de tous les courants artistiques. Et néanmoins, même parmi ces derniers, la fameuse rupture avec le public des mélomanes eut lieu hélas! Pourtant, l’énergie de reconquête de certains fut là de longue date (on songe bien sûr à Marcel Landowski mais aussi à J.J. Werner) et perdure de nos jours avec une jeune génération plus encline à mélanger les genres et décloisonner les univers. Mais cette fameuse rupture, nettement plus grande chez nous que dans les pays du grand nord de l’europe, où la pratique instrumentale individuelle et collective est beaucoup plus importante (en France, à peine 8% de nos chers collégiens apprennent à jouer d’un instrument contre 4 à 5 fois plus en Norvège et Finlande, par exemple) pourrait s’amenuiser si on le voulait vraiment. Question de volonté politique, pensons au fameux EL SISTEMA au Venezuela. Il est donc loin le temps ou Saint Exupéry disait, pensant à un enfant privé d’école et de connaissances : « C’est Mozart qu’on assassine ! » De nos jours, le symbole suprême de la réussite sociale pour nos collégiens est bien loin de cette image. Ils veulent plutôt devenir star de foot, de clips vidéo, ou, Bill Gates ! Là encore autre temps, autre imaginaire… non collectif ! Mais revenons justement sur les pionniers de « la reconquête » du public mélomane évoquée plus haut, et tout particulièrement à celui d’entre eux parmi les plus humbles et néanmoins des plus actif : Jean Jacques Werner (né le 20 janvier 1935), qui dans une quasi indifférence générale vient de nous quitter le 22 octobre dernier.

COMME UN AIR DE FAMILLE

Dans toutes les familles, il existe des personnes que l’on n’a pas connues physiquement mais que l’on a l’impression de connaître un peu malgré tout, tant les oncles et tantes, grands-parents ou cousins, en ont beaucoup parlé. Pour ma part, c’est vraiment la sensation qui m’étreint lorsque je pense à Jean-Jacques Werner… Sauf que la famille en question n’est pas « ma » famille biologique mais ma récente (j’y ai adhéré il y a environ un an) « famille de cœur musical », l’association des AMF. Oserai-je avouer que malgré mes études universitaires de musicologie poussées tout de même jusqu’au DEA et l’agrégation… je n’avais jamais entendu prononcer, ni lu, le nom de Jean Jacques Werner, jusqu’à cette adoption familiale nouvelle ! Honte à moi, de n’avoir pas cherché plus tôt à m’aventurer sur des chemins de traverses moins balisés, mais où les herbes n’en sont pas moins folles que dans les canaux plus officiels.

Aussi depuis un an, au fil des lectures, des articles et témoignages publiés sur le site des AMF2, ainsi que des très nombreux échanges de courriels avec son président, me parlant très souvent de son ami, Jean Jacques, ai-je pris conscience de l’importance du personnage (tout de même, officier des Arts et des Lettres3 et de la singularité de son parcours et de son œuvre. C’est également grâce à cette adoption familiale nouvelle, que j’entends parler de la création de son opéra, Luther ou le mendiant de la grâce, dont j’aimerais rendre compte à présent, ainsi que de son dernier concert parisien.

EN ATTENDANT LUTHER

«Ô temps suspend ton vol » !… Dans l’agitation trépidante de la vie, je n’avais jusqu’au jeudi 12 octobre dernier (au studio Raspail à Paris) jamais eu l’occasion encore d’entendre de la musique de Jean-Jacques Werner, en direct. Mes connaissances le concernant se limitaient à ce que j’en avais lu sur le site des AMF et entendu à la radio locale strasbourgeoise4 dans une émission présentant (de façon remarquable) l’exposition du 500e anniversaire de la réforme luthérienne et la musique et Luther, et la création de l’opéra de J.J. Werner. Aussi lorsque l’opportunité se présenta enfin de découvrir ses œuvres en direct, je sautai sur l’occasion et filai de ma banlieue vers la capitale, l’esprit enthousiaste.

Arrivé très en avance, j’étais assis au second rang (tout juste à côté du poète écrivant en alsacien – Maurice Laugner – avec qui j’échangeais de très sympathiques propos sur l’œuvre de son compatriote), le même que celui ou avaient pris place le compositeur et Pierrette Germain-David. Cette dernière assura durant tout le concert (avec brio et passion) la présentation du programme. C’est ainsi que l’association des 3 compositeurs au programme devint plus claire à mes yeux. Puisque Jean-Jacques Werner fut l’élève à la Schola Cantorum de Pierre Wissmer (dont je n’avais jamais entendu parler !) et de Daniel-Lesur (dont j’avais beaucoup entendu parler en faisant mon DEA sur la musique pour piano de Messiaen), puisque je possède depuis fort longtemps un CD regroupant des œuvres chorales de 3 des 4 compositeurs de l’éphémère groupe « jeune France »5 et que Daniel-Lesur, fut le maître de Pierre Wissmer également à la Schola.

Le concert se déroula selon l’ordre suivant : 5 mélodies pour mezzo et piano de Daniel-Lesur ; 3 pièces pour piano seul et 3 mélodies pour baryton et piano de J.J. Werner ; 2 mélodies isolées et un cycle de 5 mélodies pour baryton et piano de Pierre Wissmer ; 2 mélodies en duo baryton/mezzo de Daniel-Lesur.

Les 2 premières pièces pour piano et les 3 mélodies de J.J. Werner ainsi que le cycle de 5 mélodies de Pierre Wissmer et les 2 duos de Daniel-Lesur, me firent une très forte impression et imprimèrent en moi d’une façon durablement bouleversante (sensation physique intense encore présente, 3 semaines après l’audition de ces œuvres). La pianiste (Geneviève Ibanez) et les 2 chanteurs (Marie-Elisabeth Seager et Jean-Jacques David) furent au même diapason technique et émotionnel de ces pièces intenses. Émotion d’autant plus grande que je n’avais jamais entendu parler de Pierre Wissmer et que son cycle m’a vraiment « dressé les poils sur les bras » (étonnamment pas du tout les 2 mélodies isolées).

Quant au cycle des 3 mélodies sur poèmes en alsacien, dont c’était la création, l’émotion, a postériori est d’autant plus forte, que le compositeur de ce très original SPÄTLESE Maurice Laugner, nous a quitté seulement 10 jours plus tard, ce que son allure alerte de ce soir-là ne laissait guère présager (tout au moins vu de l’extérieur). Le poète assis, juste à côté de moi, semblait ravi de l’œuvre et de son accueil chaleureux. La fin du concert venu, J.J. Werner était affairé à discuter avec P. Germain-David et M. Laugner et j’étais hélas pressé par le temps et des circonstances défavorables6 pour rentrer chez moi ; je décidai donc de quitter les lieux et d’attendre notre rendez-vous strasbourgeois pour lui poser les quelques questions prévues, à l’issue de la création (le vendredi 27 octobre à la cité de la musique) de son Luther ou le mendiant de la grâce. Regrets éternels, cette occasion de nous rencontrer eut été la seule et unique possible pour lui poser mes quelques questions sur son opéra et échanger quelques paroles sur notre admiration commune de l’œuvre d’Henri Dutilleux ! Choc de la nouvelle, lorsque le président des AMF, nous appris par courriel, le lundi 22 octobre au matin son décès dans la nuit ; pour ceux qui (comme moi) ne s’y attendaient pas, l’émotion fut d’autant plus grande.

Fort heureusement pour lui, il avait eu l’occasion d’entendre la première présentation de son opéra dans sa ville de Barr, le 14 octobre, mais pour la première officielle de Strasbourg (dans le cadre des 500 ans de la réforme et de « Protestants en Fête ») le vendredi 27 octobre 2017, ce jour-là coïncida avec la tristesse de ses obsèques, dans sa ville de Barr. Pour nous, auditeurs/spectateurs du soir, la première de ce mendiant de la grâce, fut une expérience déstabilisante balançant entre bonheur de découvrir une œuvre testamentaire et émotion du départ soudain du compositeur. Ce qu’exprime avec très grande justesse Marc-Mathieu Münch7, dans un courriel (daté du 26 octobre) adressé à Jean-Alain Joubert (président des AMF), par ces mots :

« La première de son opéra, “Luther ou le mendiant de la grâce”, à laquelle j’ai eu le bonheur d’assister restera toujours dans mon souvenir. Avec une sincérité qui nous a mis les larmes aux yeux, avec une inventivité mélodique, harmonique et timbrique exceptionnelle, il a réussi, ce soir-là, à nous faire vivre le drame enthousiaste, cosmique, terrible et tendre que fut la Réforme. »

Je ne peux qu’adhérer pleinement à tous ces propos.

LE MENDIANT DE LA GRÂCE

Ce vendredi 27 octobre, à la fin de la représentation de cette œuvre passionnante théâtralement parlant (conçue sur le très efficace ressort dramaturgique d’un personnage que l’on attend et qui ne viendra pas), extrêmement variée et riche musicalement (allant des chorals luthériens chantées par des amateurs ainsi que par le public, à des chœurs de solistes tendus et complexes, et des mélanges de sonorités instrumentales – 11 instruments – allant des plus modernistes au plus lyriques… sans que jamais l’impression d’unité n’en soit affectée pour autant), marchant dans les rues de Strasbourg avec l’amie chez qui je logeais, plusieurs réflexions se dessinèrent.

La première fut celle d’une comparaison avec le Saint-François de Messiaen. Dans l’après-midi, ma logeuse et amie (protestante) m’avait dit : « un bon prêche d’un pasteur doit toujours comporter, voire se terminer, par des notes d’humour ». J.J. Werner, en « bon protestant », avait assurément suivi ce judicieux conseil dans son œuvre (plusieurs scènes de railleries de la femme de Luther, en discours féministe8, on ne peut plus drôle, ce qui est rare dans les opéras sérieux, et le différencie très nettement de Messiaen dont l’humour n’était pas la qualité première). Autre différence majeure, l’auteur de Saint-François écrit lui-même son texte hagiographique en pensant à toutes ces obsessions personnelles (les oiseaux, la rédemption, la tension et le rapport ambigu entre dolorisme Saint-Sulpicien et Corps glorieux), alors que J.J. Werner, se coule dans un texte préexistant (admirable pièce de vrai théâtre de Gabriel Schoettel) et « l’habille » d’une musique d’une infinie variété de langage (là ou Messiaen reste fidèle à son « style oiseau » des années 70/80). Enfin, Messiaen (en wagnérien inconditionnel qu’il est) compose une œuvre étirée de 4 heures là où Werner dresse en 1h45 toutes les étapes majeures de la vie de l’omni-absent/présent, dans un geste théâtral plutôt proche de l’oratorio d’Arthur Honegger, Jeanne au bûcher (présence dans les 2 cas, de récitants et de citations d’œuvres chorales populaires).

Quelle ne fut pas ma surprise le lendemain, lorsque lisant chez ma logeuse un article du journal La Vie, je découvrais une interview du compositeur, évoquant justement Messiaen et Honegger !… Heureuse coïncidence de pensée, donnons la parole au compositeur :

« Saint François d’Assise est un chef d’œuvre à plus d’un titre. Mais chez Messiaen, on est toujours dans l’hagiographie. Or, notre idée n’était pas de raconter la vie de Luther, mais de composer un opéra pour aujourd’hui. On pourrait aussi songer à Jeanne au Bûcher d’Arthur Honegger, où Jeanne d’Arc se remémore son passé et s’interroge sur sa vie avant de mourir. Mais c’est un oratorio dont le livret est purement statique. Ce qui n’est pas le cas ici. On est dans un entre-deux, qui rend l’œuvre accessible au public d’aujourd’hui9.»

Le lendemain également, écoutant divers commentaires sur cette création, j’étais frappé de n’entendre aucune critique sur la musique et la mise en scène, mais juste quelques réticences concernant le livret (émanant de pasteurs…). Du coup, cela me ramenait à la lecture de l’article de La Vie, du matin, où le librettiste disait : « Ce n’est pas un opéra pour pasteurs, mélomanes avertis ou docteurs en théologie (…). Ce que l’on s’efforce de montrer, c’est l’universalité des interrogations de Luther. C’est un opéra qui permet d’aborder des thèmes aussi divers que la politique, le monde paysan, la place de la femme… ».

De ce point de vue-là, l’œuvre est très réussie c’est indéniable, ainsi que du point de vue de l’idée chère à J.J. Werner (comme à tous les compositeurs proches de l’esprit « Musique nouvelle en liberté ») du rapprochement des univers musicaux a priori éloignés, comme il l’exprime encore dans ses propos : « Cette universalité est une dimension à laquelle je suis particulièrement attaché et qui devrait trouver écho dans la musique. Dès le départ, nous avons donc intégré au projet, en plus des solistes et de l’orchestre (…) une chorale10 participative composée d’amateurs venus d’Alsace et de Lorraine. »

Déambulant à pied dans les rues de Strasbourg vers 22h30, ma deuxième réflexion concernait le style musical de J.J. Werner. Durant tout le très expérimental XXe siècle, on put voir et entendre l’atonalisme libre, le sérialisme, l’électro-acoustique, le spectralisme, le théâtre musical, le bruitisme instrumental… La nouvelle complexité, la nouvelle simplicité etc…. Ce qui est frappant dans la musique de J.J. Werner, c’est qu’elle en intègre une très grande partie (sauf le spectralisme, trop statique et pas assez dramaturgique pour sa nature lyrique expressionniste ; et l’électro-acoustique et le théâtre musical brouillant trop la clarté du message à faire passer), faisant de ce mélange ou alternance l’essence même de son style.

Particularisme esthétique que, chez les compositeurs de sa génération, on ne trouvait guère qu’en URSS, avec le créateur du fameux polystylisme (Alfred Schnittke). Le retour à la nouvelle simplicité, en France, étant porté par Marcel Landowski et quelques autres compositeurs honnis des réseaux modernistes, réunis sous la bannière de « musique nouvelle en liberté » (faisant parti du groupe ou adhérant seulement à leurs idées).

La génération suivante, des O. Greif et J.L. Florentz connaîtra, du reste, le même purgatoire, de la part des réseaux modernistes, comme je l’ai déjà évoqué ailleurs. Il est amusant de voir que ce qui était l’exception mal vue dans la seconde moitié du XXe siècle, est devenu une quasi norme dans notre XXIe siècle.

Ce qui m’inspire trois questions : Est-ce la génération des J.J. Werner qui était en avance sur leur temps ? Sont-ce les jeunes compositeurs actuels qui manquent d’audace en se limitant à l’esthétiquement correct aussi « tendance » que le politiquement correct ? Est-ce que l’extraction de toutes les innombrables nouveautés sorties des cerveaux les plus avant-gardistes du XXe siècle, a tari les réserves possibles desdites nouveautés ? Questions taraudantes pour tous les jeunes compositeurs ou créateurs du moment (dont je fais partie…) et sans plus de réponses que le formidable The Unanswered question de Charles Ives. A ces questions angoissantes et parfois même paralysantes, mon défunt ami sculpteur, Laurent Page, me disait : « Tu cogites trop, vas-y fonce, ne te pose pas de question, si tu es trop ceci ou pas assez cela…. L’essentiel est dans les vibrations intérieures qui se créent entre l’œuvre et l’auditeur/spectateur. Il y a des œuvres modernistes où cela a lieu et d’autre pas, ainsi qu’avec des œuvres plus classiques ».

Assurément, ce 27 octobre 2017, les « vibrations intérieures » entre l’œuvre, tous ces formidables interprètes (bravo à eux tous et à leur jeune chef), le metteur en scène et le public étaient au rendez-vous pour la très grande majorité d’entre nous.

Il y a des compositeurs comme F. Poulenc, chez qui le style se reconnaît en 3 secondes par l’inflexion mélodique et harmonique et d’autres, comme A. Honegger, chez qui le style se reconnaît dans la durée. Cette dernière catégorie est celle dont fait partie J.J. Werner (comme A. Schnittke), d’une façon générale, quoique sur certains passages précis des 2 soirées (le 12 et le 27 octobre dernier donc) auxquelles je viens d’assister, j’ai pu constater deux constantes, qui sont comme des vignettes particulièrement singulières de son style vite repérables.

-

La présence dans ces deux créations, d’un passage rythmiquement homophonique, de tempo plutôt allant, mélodiquement à l’unisson, comme une sorte de chant grégorien matinée d’impro-jazz, avec des arrêts dans la rythmique à des instants très surprenants (pièces 1 des Trois Mouvements circulaires pour piano et Tableau 8 de Luther) créant une musique d’un dynamisme singulier et très personnel dans les deux cas.

-

La façon apparemment récurrente de faire suivre immédiatement un passage rythmiquement en strates complexes et un autre radicalement presque simple (pièce 2 et 3 des Trois Mouvements circulaires et de très nombreux passages impossible à tous citer, dans Luther).

Je commençais ce texte en fustigeant le travers de notre siècle de privilégier le visuel sur tous les autres arts. Il ne faudrait pas que je tombe dans l’excès inverse en omettant de faire mention de la mise en scène de cet opéra.

Mise en scène d’une belle sobriété épurée : « Une table animée conversant d’évènements historiques comme du quotidien. Une immense chaise vide symbolisant le personnage éponyme, absent. (….) Pasteur, le metteur en scène Soïen Lenz renverse la table de banquet pour symboliser la révolution des consciences et affublée d’une étoile jaune les deux récitants, en repentance d’une face sombre de Luther : son antisémitisme11 », référence allusive au XXe siècle, à laquelle on pourrait ajouter le bref passage d’images de Charlie Hebdo au tableau 5 conflits faisant miroir à l’intolérance du Pape et des Évêques de l’époque face à celles contemporaines des intégristes islamiques, et au tableau 9 Le choral Luthérien la pérennité de l’esprit luthérien est associée très fugitivement à l’image de Martin Luther King. Ce qui est remarquable dans ces allusions, c’est qu’elles sont faites de façon très subtile, rien n’est lourd ni pesant. Ajoutons également, tout à droite de la scène, deux rangées de sièges d’un temple (façon début XXe) où sont assis les choristes amateurs, invités de la soirée.

Rien d’hagiographique dans cette œuvre donc, comme le note fort justement Daniel Leininger (responsable du service musique de l’UEPAL et organiste durant l’œuvre) : « Nous voulions associer aux 500 ans de la Réforme un nombre plus large de personnes que celles déjà touchées par la programmation de nos Eglises. Mais il n’était pas questions de mettre Luther sur un piédestal. L’objectif est bien plutôt de décrire, avec distance, ce qui était en germe à l’époque. Loin de toute démarche d’évangélisation, nous avons laissé carte-blanche aux artistes12 »

Et la carte blanche remplie de notes et de mots, fut pour le moins réussie, tant les passes entre compositeurs, récitants, furent particulièrement aériennes, transformant magistralement l’essai de cette insolite expérience d’associer un tel événement historique à une création originale.

Il n’était qu’à voir les yeux embués de la récitante au 11e et dernier tableau de l’œuvre, pour se rendre compte qu’un moment de grâce indicible venait de se produire ce soir-là. Les deux absents (le protagoniste et le compositeur) ressuscitaient momentanément dans l’alchimie bouleversante de la convergence souvent improbable des arts du son, de la parole et du visuel, ici magnifiée par l’émotion non feinte de tous les acteurs de la soirée. Merci à eux tous et bon vent à l’œuvre désormais achevée de Jean-Jacques Werner ; qu’elle continue encore longtemps à nous enchanter par sa grâce indicible, grâce au dynamisme de l’Association portant son nom13 et la bonne volonté de tous les amoureux d’un art fondamentalement humaniste !

__________________________

- Site dédié à Jean-Jacques WERNER

- LIEN sur le site des AMF

- ENTRETIENS avec Marc-Mathieu MUNCH & Ludovic FLORIN

- HOMMAGE

- Annie JODRY-WERNER

- Hommage à André DAVID

Dossiers

|

|||||

|

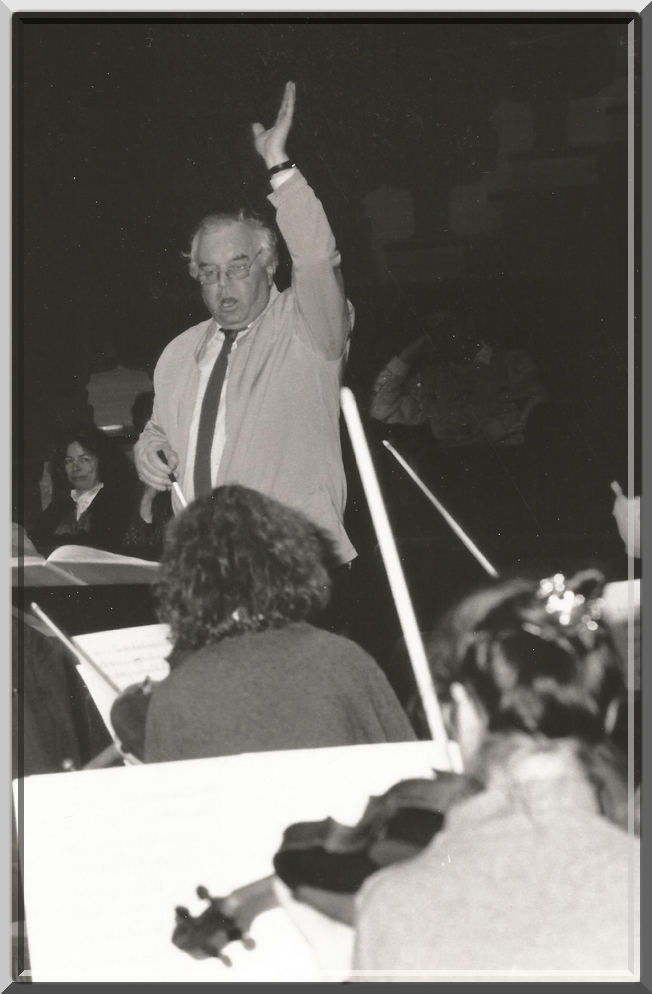

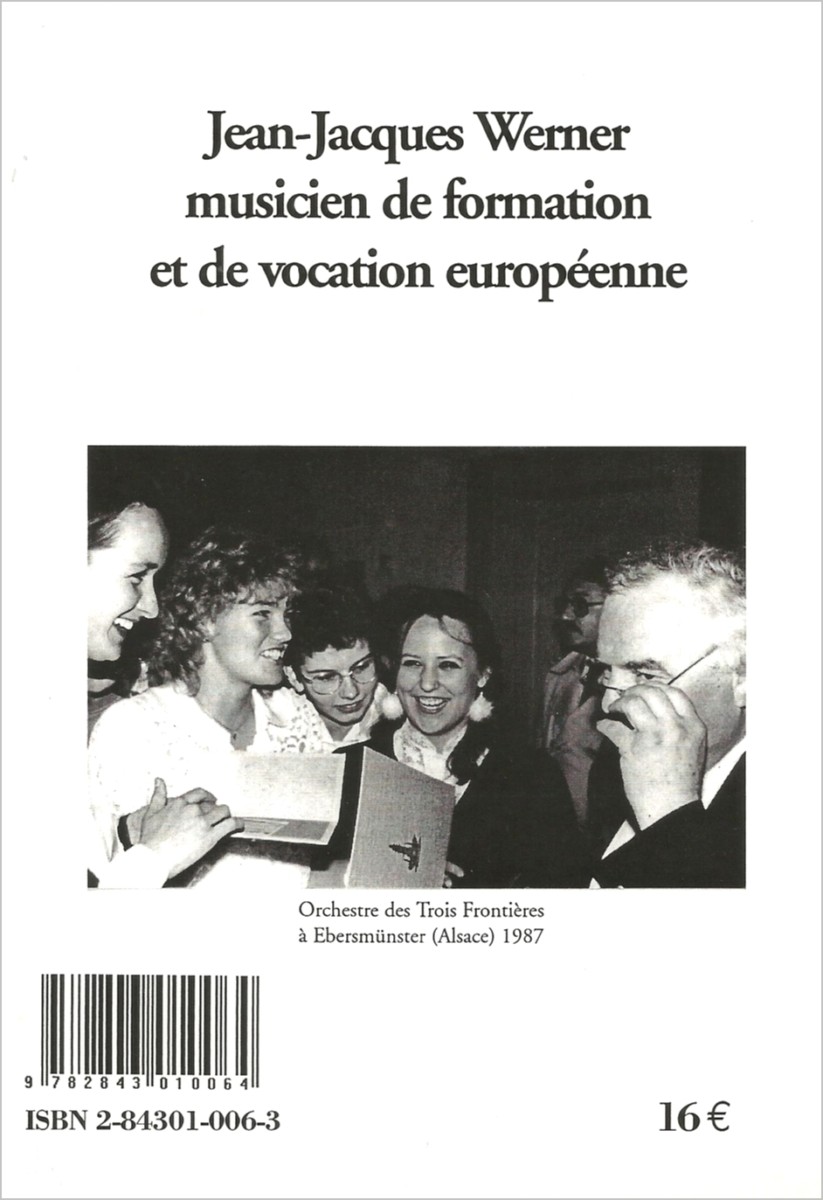

Paris : Auditorium des Halles. Répétition avec l’Orchestre du Conservatoire de la Ville de Paris

mars 1989 © D.A.C. – D.A.P. – Marc DUBROCA & Jean-Jacques WERNER

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

Répétition avec le Blue Lake Summer Festival orchestra en 1986 – USA – MICHIGAN –

© Jean-Jacques WERNER

|

|||||

|

|||||

| Jean-Jacques WERNER & Annie JODRY – Maison de la Radio, Paris, 1970 © Jean-Jacques WERNER | |||||

|

|||||

|

|||||

Portfolio

| Biographie & Catalogue | |

|

|

|

|

|

|

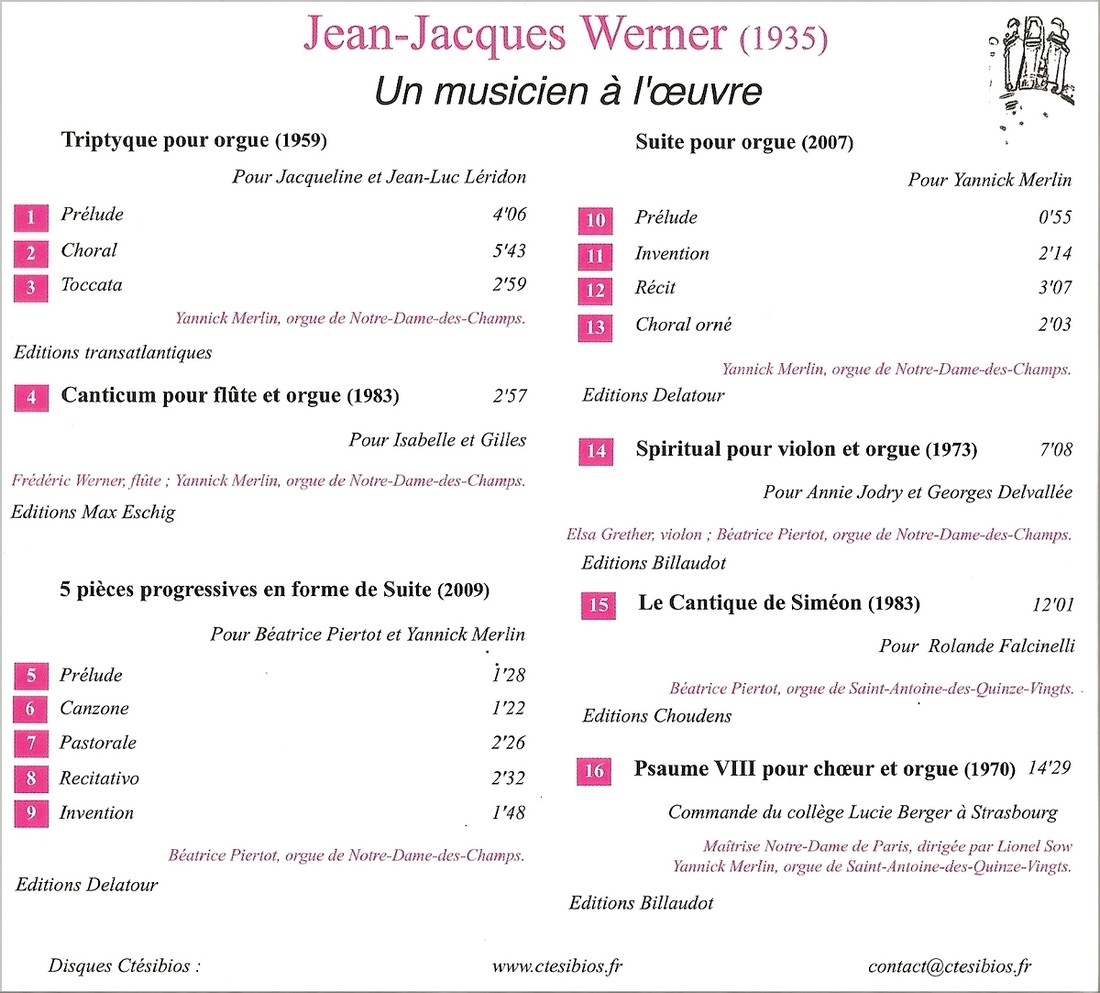

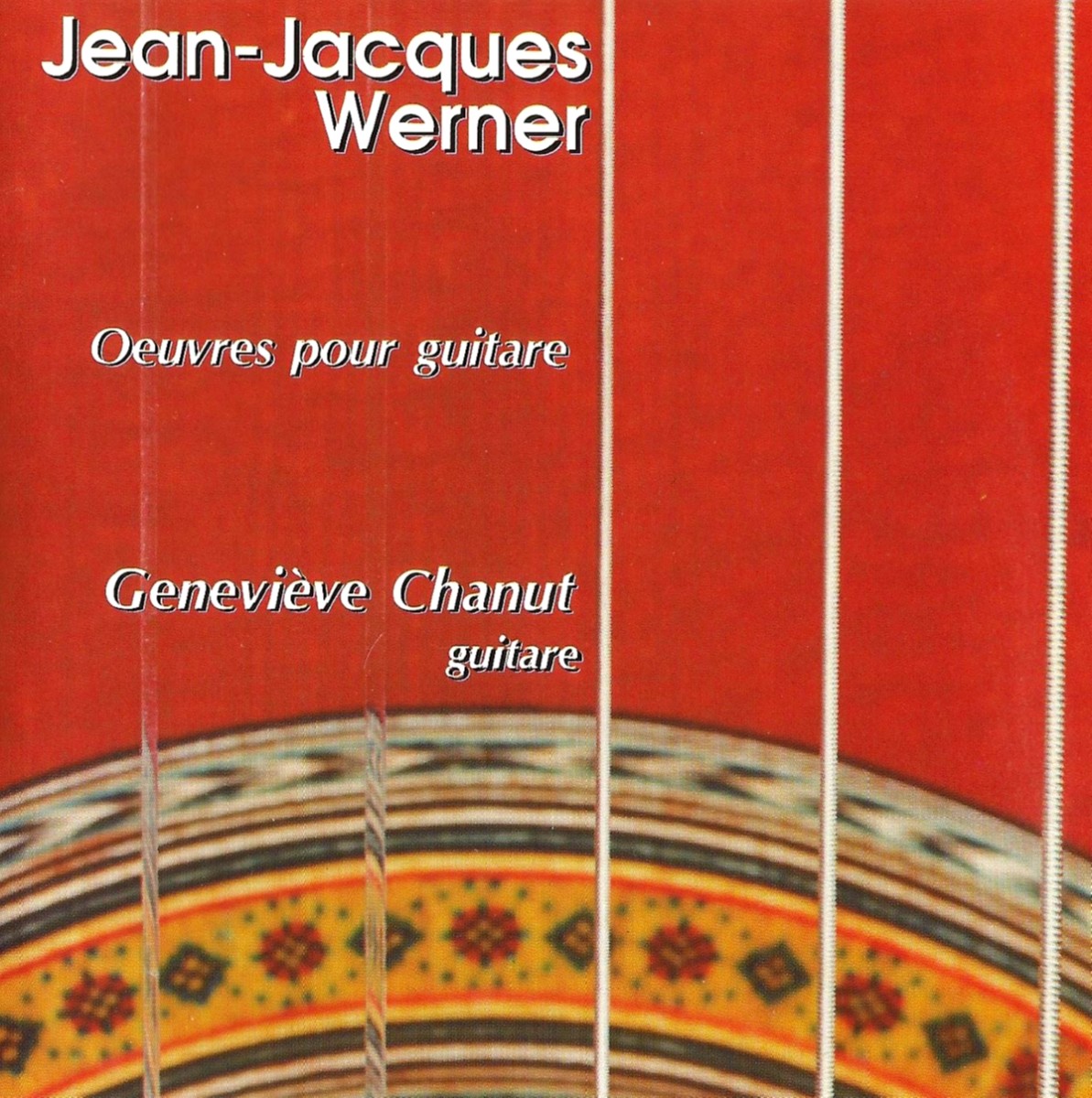

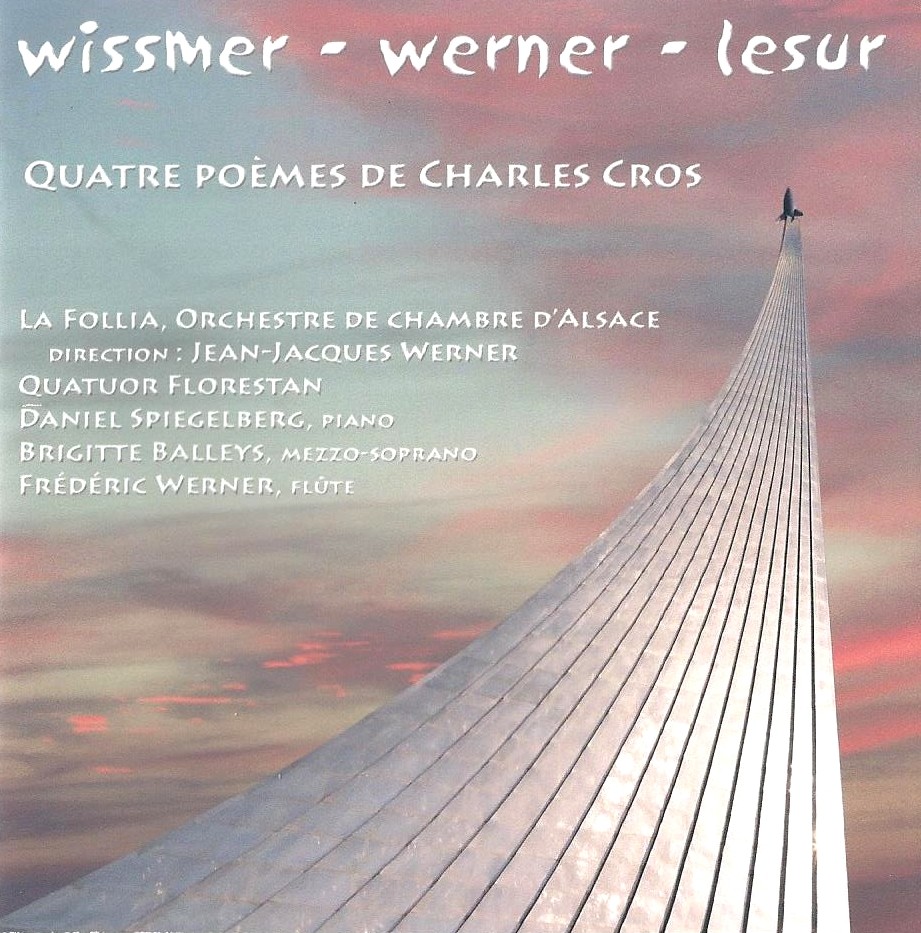

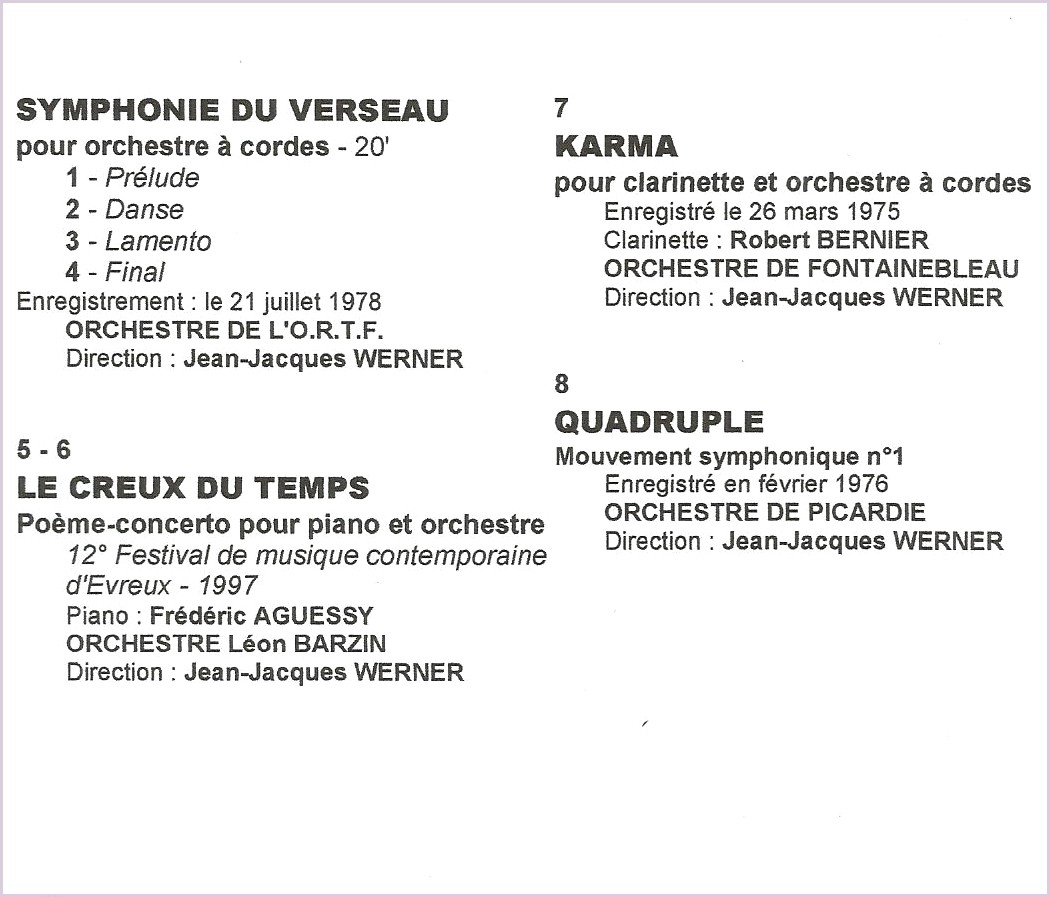

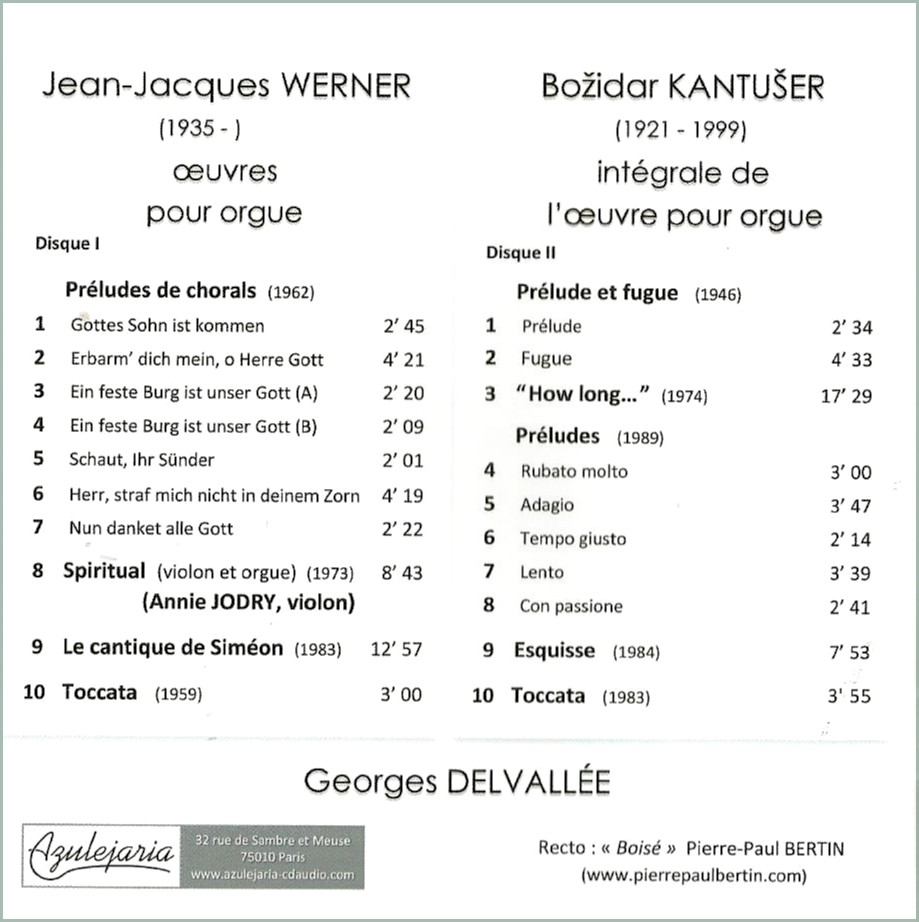

| Discographie | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Le Chef d’Orchestre | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Partager sur :