FRANÇAIX Jean

« L’art doux et urbain de Jean Françaix communique d’emblée sa fraîcheur de séduction et son intelligence de style assurée. Ses qualités lui ont attaché des générations successives de musiciens et de mélomanes, depuis l’apparition de premières partitions de maturité de Françaix, autour de 1931-32, alors même que sa composition la plus ancienne – une pièce pour piano seul intitulée Pour Jacqueline, remonte à 1918, quand il n’avait que six ans. Sa disparition en 1997, à l’âge de 85 ans, a fauché la scène musicale contemporaine d’un de ses maîtres les plus instantanément captivants. »

Robert Matthew-Walker, extrait du texte du livret du disque Hypérion, 2002

« Parmi les compositeurs qui approchent aujourd’hui de la maturité de l’âge et du talent, Jean Françaix est peut-être le seul que l’on sente à l’aise dans son temps, dans son œuvre et, pour ainsi parler dans sa peau. En lui le don, la science et la conscience font aussi naturellement bon ménage qu’en Joseph Haydn, modèle si grandement enviable et si rarement envié du génie disponible et du bonheur quotidien. Combien de musiciens de ce temps (je pense, en particulier, à nos jeunes Prix de Rome) ont acquis les moyens de cette heureuse disponibilité et ne savent qu’en faire dans un monde qui achève de perdre son unité de conscience : que de paroles perdues, que de temps gâché à poursuivre l’impossible à travers l’inutile, à s’interroger sur ce qu’il faut faire quand l’art vit de “comment” et meurt de ses “pourquoi” ! »

Roland-Manuel, Revue Combat, 30-31 Mars 1947

Jean Françaix, MUSICIENS FRANÇAIS no 11

Dossiers

INTRODUCTION

Jean Alain JOUBERT

22, 25 & 27 août 2006

Les médias annonçaient, ce 25 septembre 1997, la disparition du compositeur Jean Françaix. Un événement inattendu : l’homme était brillant, actif et alerte bien que né en 1912. Quelques jours auparavant, le 10 septembre, le décès de Jacques Leguerney, remarquable mélodiste né en 1906, m’avait déjà attristé.

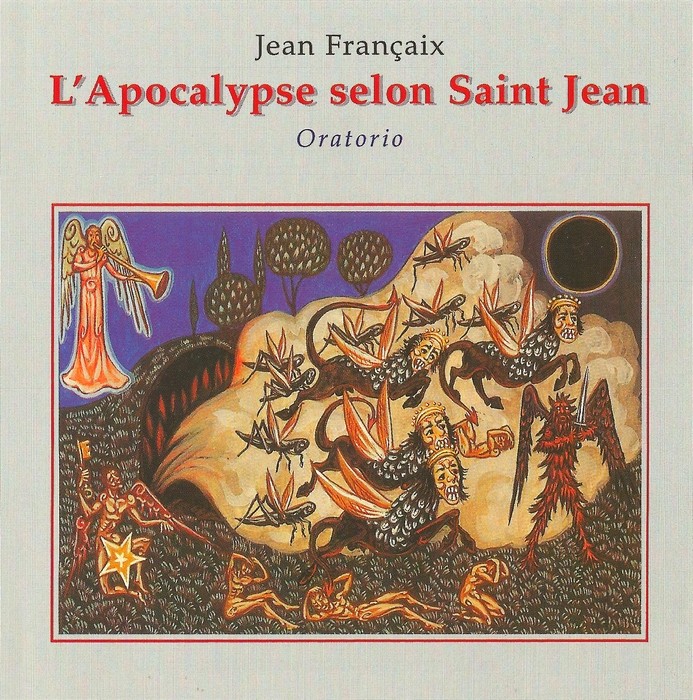

Quand l’artiste disparaît demeure l’œuvre. Créateur prolixe, Jean Françaix nous laisse un catalogue de plus de deux cents œuvres d’une éblouissante diversité ; il se fit le devoir, doublé d’un évident plaisir, d’explorer tous les domaines de l’art musical. Son langage reste tonal tout en parcourant maints chemins de traverse. Son inspiration symbolise l’éclosion d’un éternel printemps, fertile de digressions : champêtres, enfantines, amusées ou amoureuses. De la vraie musique de gémeaux, faite de symétrie, de netteté, de logique, d’harmonie, de tempérance confiante en la destinée qui, il est vrai, lui fut souriante de bonne heure. Le 1er janvier 1923, Ravel adressait à son père Alfred, qui l’avait interrogé sur les dispositions musicales de son fils, une lettre dans laquelle il soulignait que la curiosité de l’enfant s’avérait être un des dons les plus féconds que l’on puisse souhaiter chez un créateur. Curiosité et intuition resteront les clefs de son univers créatif. Par l’entremise d’une compositrice très oubliée aujourd’hui et qui fut l’une des très proches amies de jeunesse de Krishnamurti, Marcelle de Manziarly, il fut présenté à la grande Nadia Boulanger qui, dès lors, veilla attentivement sur lui sans pouvoir le détourner de sa prédilection pour la liberté. L’enfance est en fête la vie durant chez les natifs du premier décan des gémeaux, qui n’ont point la fougue virevoltante de ceux du troisième qui vit naître Offenbach. Chez ces derniers, le vertige ressemble à une fuite en avant. Chez Jean Françaix au contraire, il y a du gourmet, de l’esthète, du fin lettré, du poète bucolique et bien sûr du charmeur. « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades » convenait-il avec Michel de Montaigne. Vif, subtil et rapide, il est insaisissable comme l’air qui le symbolise. Tous les enfermements lui sont étrangers, comme une atteinte à l’essence même de la vie et de l’intelligence. Si nous cherchions à lui dessiner un arbre généalogique musical, nous y trouverions Haydn, Mozart, Schubert, Chabrier, Poulenc… Son humour était d’une vivacité propre à faire reculer de lourds fantassins nombrilistes ; j’ai encore en tête le souvenir de termes crus et bien envoyés d’une lettre reçue avec ravissement par Ludovic Florin. Ces « éternels enfants » peuvent aussi, comme l’enfant Mozart, animés par une dualité lune et soleil, blanc et noir… descendre dans la profondeur, la densité. Qui le contesterait à l’écoute de l’oratorio l’Apocalypse selon saint Jean ou de l’opéra La Main de gloire ?

En effet, Jean Françaix, comme presque tous les musiciens que nous avons déjà illustrés, eut à affronter les grands conflits musicaux du XXe siècle et à les subir. Il était et continue à être peu joué en France. La terreur maligne qu’imposa un certain « confiscador » ne peut qu’offenser… « par un manque d’humilité qui est sans exemple depuis que la vanité, la publicité et le paraître servent de colonnes au temple1 ».

Aussi, lorsque Lionel Pons me fit le récit de la visite de Jacques Françaix dans l’officine marseillaise, je fus assuré de savoir que l’artiste allait être défendu avec éloquence, conviction, respect et passion. Et lorsqu’on estime notre patrimoine si lamentablement abandonné, le verbe d’un tel avocat s’inscrit en victoire sur le vaste tableau de l’ignorance, de l’inculture que génère une société avide, robotisée et hébétée.

Avec force et gravité, selon sa manière d’être, il entreprit ce travail, travail souvent éclairé par ce fils attentif. Ils s’attachèrent tous deux à mettre de la lumière sur les points d’écueils ou incertains, donnant des précisions qui valent mieux que les ombres malsaines de la suspicion, fait à mettre à l’honneur de Jacques Françaix, particulièrement engagé dans ce travail, acceptant de plus — ce qui n’est pas coutume — de rédiger la préface de cet opuscule. Son texte d’une grande beauté, témoignage d’un fils sur un père et un musicien, évoque un artiste fondamentalement humain, une résurgence de gentilhomme du XVIIe siècle égaré en notre temps et un disciple de Montaigne pour la conduite de sa propre vie. Notre association ne peut que se louer d’un tel investissement, surtout lorsqu’il s’avère d’une aussi rare qualité.

Publier dans ce livret un texte de Roland-Manuel est un honneur, une fierté. Ce compositeur doté d’un vrai talent s’est toujours cependant voulu au service des autres musiciens, aussi bien dans ses écrits que sur les ondes de la Radio nationale. Certains s’en souviennent encore avec émotion. Roland-Manuel, en effet, nous a tous précédés dans l’exemplaire travail de défense du patrimoine musical. Quelle admirable approche de l’Apocalypse selon saint Jean signait-il là, dans la revue Combat.

La passion éclairée de Lionel Pons sur notre patrimoine musical le met aux antipodes de ce qui se dit, oraisons des bien-pensants — autrement dit de ceux qui ne pensent pas, ne colportant que les idées reçues (la maladie d’Alzheimer une fois venue ne les prive donc d’aucune liberté… douce consolation à leurs vies entièrement vouées au culte d’une idéale et reposante vacuité intellectuelle !). Certains, cependant, reconnaîtront en ces poncifs des braiments d’âne2, ce qui les rend donc préférables au silence, à l’indifférence que notre société cultive aujourd’hui avec succès et on se demande même, il se peut, avec maligne intention (abêtir pour mieux assujettir !). Le compositeur dira lui-même avec toute sa fine ironie : « La Nature est variée à l’infinie dans ses imaginations : je voudrais que ma musique le soit aussi, tour à tour riante ou sérieuse, mais jamais ennuyeuse. Ce faisant, je sais que ma fameuse force me pousse à contre-courant, le genre ennuyeux étant fort répandu dans les concerts : j’en demande pardon aux connaisseurs postés aux carrefours importants, d’où ils gouvernent l’opinion des mélomanes. »

Idée reçue que celle qui professe qu’il n’y a pas de véritables compositeurs français, postulat qui d’ailleurs avait été émis par le vieux Brahms et qu’un de nos très oubliés compositeurs eut l’insigne joie d’ouïr, alors qu’il tentait d’obtenir audience auprès du monumental et quelque peu grincheux maître germanique !

Nous n’en croyons rien et nous professerons tout le contraire de ce qui s’assimile à notre avis à une sordide et crasse ignorance. L’art français existe bel et bien et connaît toujours à l’étranger un renom et un attrait dont Jean Françaix reste un des plus éminents fleurons. Jacques Françaix nous fait part de la notoriété du compositeur hors nos frontières.

Jean Françaix s’exprimait sur l’une de ses œuvres — et nous pensons pouvoir le généraliser à toutes — de poétique façon : « Il y a beaucoup de notes […] ; mais la pensée générale en reste claire et j’ai soigneusement compté les gouttes de cette pluie ». Heinrich Strobel écrivait lors de l’exécution, au Festival de musique de chambre de Baden-Baden, du Concertino pour piano et orchestre : « Après tant de musique problématique ou inauthentique, ce Concertino fut comme de l’eau fraîche qui jaillit de la source avec la spontanéité gracieuse de tout ce qui est naturel, et en même temps, comme la création d’un artiste doué d’une lucidité et d’une conscience rares de nos jours. » Aujourd’hui, en écoutant la musique de Jean Françaix, ayons à l’esprit, sauf à être très attentifs à cet univers de cristalline et ondoyante intuition, ces mots de Michel de Montaigne : « Mon métier et mon art, c’est vivre ». Et cette musique est intelligemment et humainement vivante. Pour être l’expression d’un homme libre, telle celle de Mozart, elle s’impose universelle, enchanteresse, indispensable. Il n’existe pas d’Art véritable et digne de ce nom sans cette liberté fondamentale affranchie de toutes les conventions, de tous les dogmes, de toutes les règles qu’imposent — et pour cause ! — ceux qui nous gouvernent en toutes choses pour être si tristement privés d’intuition et de génie. Entendre la musique de Jean Françaix revient à se libérer du connu, du conventionnel, de l’ennuyeux pour se délecter des harmonies de l’inédit !

_____________________

PRÉFACE

C’est avec un réel plaisir que j’ai accepté de rédiger la préface de l’ouvrage, relativement modeste par ses dimensions, mais remarquable sur le fond, que Lionel Pons a consacré à Jean Françaix, mon père. Sa connaissance en profondeur d’un catalogue d’environ deux cent trente œuvres est absolument confondante, et la seule aide que j’ai pu lui apporter a été de lui fournir quelques enregistrements difficiles à trouver en dehors des archives familiales.

Car si beaucoup d’interprètes connaissent bien les oeuvres concernant leur instrument, ils n’ont généralement pas le temps d’entreprendre des investigations plus larges. Quant aux chefs d’orchestres qui auraient la possibilité de faire connaître le répertoire symphonique, mélodique ou lyrique, il leur est souvent difficile de s’affranchir de toutes sortes de contraintes, ne serait-ce que celle d’un certain conformisme des responsables des programmes de concerts (tributaires, à leur décharge, de considérations extra-musicales). Soulignons toutefois qu’il n’en a pas toujours été ainsi et que la liste des grands chefs qui ont dirigé ses oeuvres jusque dans les années soixante-dix est impressionnante (de Paul Paray à Karajan en passant par Charles Münch ou Seiji Ozawa), quelques rescapés, comme Georges Prêtre, ayant tenu bon jusqu’au début des années quatre-vingt dix1.

Les écrits biographiques ou musicographiques sont par ailleurs peu nombreux2 et aucun, à ma connaissance, n’a abordé l’ensemble du catalogue. L’étude réalisée par Lionel Pons apparaît donc comme particulièrement bienvenue et nous serions heureux s’il pouvait la développer encore par la suite.

Elle commence en soulignant le paradoxe d’un compositeur très joué dans le monde et dont le nom est pourtant inconnu de la plupart des mélomanes. Dans les années quatre-vingt, beaucoup ont été étonnés d’apprendre, par une indiscrétion d’un hebdomadaire français s’appuyant sur des données (pourtant confidentielles) de la SACEM, qu’à cette époque Jean Françaix était le compositeur français vivant le plus joué à l’étranger. A notre connaissance, huit ans après sa disparition, et sans le moindre tapage médiatique, son audience internationale n’a pas baissé. Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler, à ce propos, les étapes d’une carrière de compositeur hors du commun.

Sa première oeuvre, Pour Jacqueline, est publiée par les éditions Sénart dès sa onzième année. Il n’a que vingt-et-un ans quand les éditions Schott lui proposent d’éditer sa musique, avec une option sur tout ce qu’il composera. Il n’accepte qu’après trois courriers de cette maison, aucune proposition ne lui étant faite dans son pays.

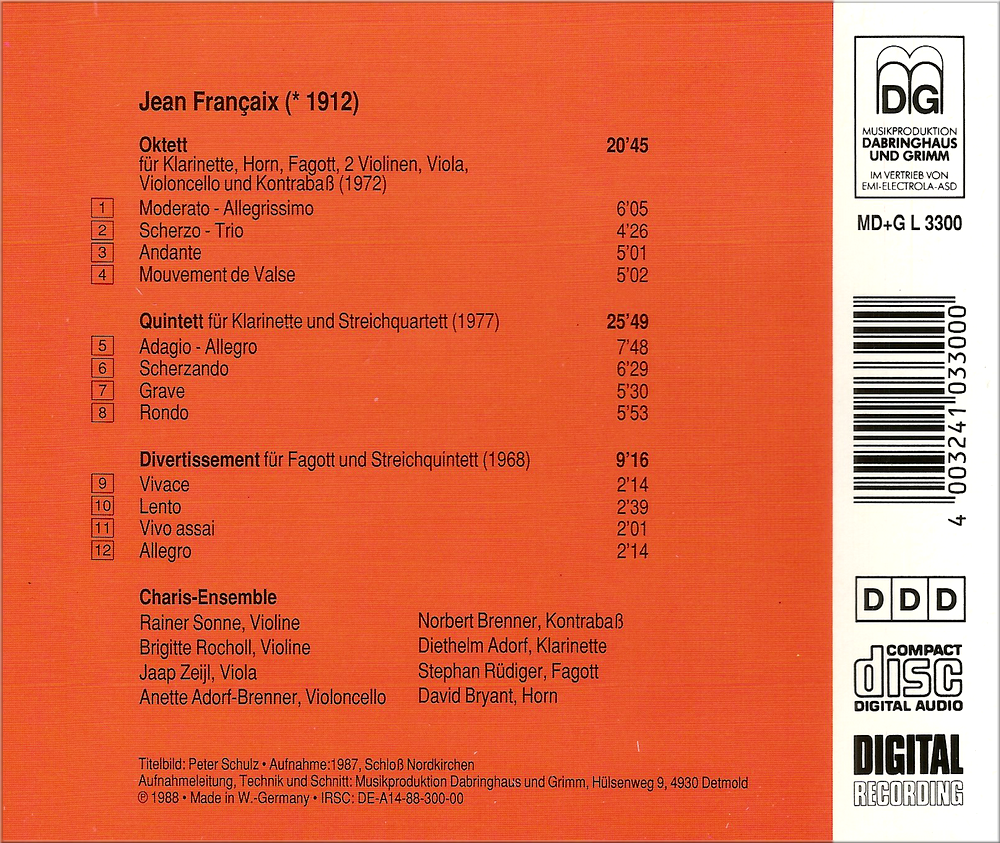

Par la suite, toutes ses oeuvres seront éditées et exécutées, en général dans l’année suivant leur composition, par les plus grands interprètes. A titre d’exemple, son Trio à cordes, composé en 1932, est rapidement enregistré par Jasha Haifetz, Grégor Piatigorski et Joseph de Pasquale. Le célèbre Trio Pasquier, qui en est le dédicataire, le jouera plus de 1500 fois. Cette oeuvre, ainsi qu’un certain nombre d’autres telles que le Quintette à vent no1, le Concerto pour clarinette ou l’ Horloge de Flore, pour hautbois et orchestre, sont considérées à ce jour comme des classiques respectifs de leur genre. Ses pages de musique de chambre sont constamment jouées et la quasi totalité en a été enregistrée, certaines à de multiples reprises.

Et pourtant, depuis deux ou trois décennies, ses compositions orchestrales et symphoniques (celles qui font la notoriété publique d’un compositeur) sont de moins en moins programmées3 au point que beaucoup de musiciens ignorent jusqu’à leur existence. C’est ainsi que, depuis au moins dix années, les deux orchestres de la Radio française (Orchestre National de France et Orchestre Pilharmonique de Radio France) n’ont, à ma connaissance, programmé aucune de ses œuvres, ce qui est proprement incroyable compte tenu de son audience internationale.

De son côté, la critique officielle ne sort le plus souvent de son silence que pour dénigrer un compositeur qu’elle taxe de légèreté et auquel elle va jusqu’à reprocher le plaisir que procure sa musique, ce qui demeurait pourtant ‟l’humble but” de Debussy.

Lionel Pons analyse ces critiques avec beaucoup de finesse et d’autant plus de compétence qu’il a réellement pris le temps d’écouter la musique dont il parle. Cela ne va pas toujours de soi, comme on serait en droit de le penser et, à titre d’exemple, je citerai seulement les propos d’un critique parlant, à propos d’un enregistrement de la musique du ballet Scuola di ballo (dans sa version pour deux pianos), de « variations assez insipides » sur un thème de Boccherini. Or, de variations sur un thème donné il n’est pas question dans cette oeuvre, composée sur différents thèmes de ce compositeur que Jean Françaix a orchestrés et assemblés, à la demande de son futur éditeur Schott (et que Darius Milhaud lui-même avait pourtant trouvée tout à fait à son goût à l’époque de ses premières représentations en 1933). On en déduira, sans a priori, que le critique en question a jugé l’œuvre sans l’avoir écoutée, ce qui n’est pas très… fair-play.

Le résultat de cette situation est que Jean Françaix n’est jamais cité, dans son pays, comme un compositeur qui compte (contrairement à l’opinion qui prévaut à l’étranger) et qu’une grande partie du public mélomane va jusqu’à ignorer son nom. Ajoutons que sa disparition en 1997 a été littéralement escamotée.

Je n’oublierai pas un fait dont j’ai été le témoin à Nice, il y a quelques mois seulement et qui illustre bien l’évolution que je viens de décrire. On jouait, de mon père, et à l’initiative du Trio Chaudière4, le Divertissement pour Trio à cordes et orchestre. Avant d’exécuter l’œuvre, le chef s’adressa au public pour lui demander si quelqu’un dans la salle avait entendu parler de Jean Françaix. Le silence qui suivit montra éloquemment à quel point la mise à l’écart de Jean Françaix du milieu musical français avait, si l’on peut dire, porté ses fruits. Car, à l’origine, la première représentation de cette oeuvre avait été donnée avec le concours du célèbre Trio Pasquier sous la direction du non moins célèbre Paul Paray.

Pourquoi cette situation, que l’on est bien en droit de considérer comme une véritable mise à l’index, et dont le compositeur a souffert au point d’écrire un jour : « Je vis en exil dans mon propre pays, ravitaillé par l’étranger » ? Pourquoi ce silence qui, pour un musicien est la pire des punitions et dont Pascal lui-même, pour en avoir été la victime à une époque de sa vie, disait qu’il était la pire des persécutions? La clé de cette question tient peut-être dans ce mot d’un journaliste canadien terminant une interview du musicien : « Jean Françaix, vous êtes incontrôlable », et il ajouta : « je vous en suis très reconnaissant et je vous remercie ».

Car si la musique de Jean Françaix est aussi claire et authentique, c’est qu’elle est l’expression d’un homme qui, dans son art, a refusé tous les compromis qui auraient pu, en lui faisant renier ses convictions, le faire rentrer dans le giron des modes musicales de son temps. Chacun sait que le prix à payer pour conserver sa liberté, dans les sociétés humaines, est toujours très élevé : à une époque où la musique n’adoucit plus les mœurs, ce prix a été celui du mépris, du dénigrement, voire de la diffamation, et finalement, du silence.

Est-ce une consolation de savoir que bien d’autres musiciens ont subi le même sort, à commencer par Franz Liszt qui, devant les attaques dont il était l’objet, en était arrivé à conseiller à ses élèves de ne pas dire qu’il était leur professeur, afin de ne pas nuire à leur carrière ? Des génies comme Stravinsky et Prokofiev, dits ‟néoclassiques”, eussent peut-être connu le même destin s’ils étaient nés un peu plus tard. Francis Poulenc, de treize années l’aîné de Jean Françaix, semble avoir pu, lui, s’extraire de justesse d’un purgatoire post mortem (il y a curieusement, on l’a vu, des purgatoires ante mortem).

J’espère que l’on voudra bien m’excuser pour toutes ces considérations tellement étrangères à la musique elle-même, et dont j’assure le lecteur qu’elles ont été, pour cette raison, encore plus pénibles pour moi à écrire que pour lui à les lire. Et, puisque l’occasion m’en est donnée, à moi qui puis me vanter d’avoir bien connu mon père, j’aimerais dire quelques mots sur l’homme et le musicien que j’ai eu le privilège de côtoyer.

À toute personne qui désirerait connaître sa personnalité profonde, je dirais sans hésitation qu’il est inutile de lire sa biographie détaillée (cela tombe bien, elle n’existe pas), mais simplement d’écouter sa musique. Disant cela, je sais que j’agacerai prodigieusement les musicologues, mais c’est un fait qu’il se livrait infiniment plus dans sa musique que dans la vie. Mais j’ajouterai qu’il y faut plusieurs conditions: une interprétation fidèle à l’esprit de sa musique et une écoute attentive, l’écriture en étant extrêmement riche, variée et pleine d’imprévu. Que l’on dénie très souvent toute profondeur à sa musique (ce qui n’est heureusement pas l’avis de tout le monde) a toujours été pour moi incompréhensible. Et cet a priori peut avoir des conséquences fâcheuses dans la façon dont certains interprètes abordent ses œuvres : il m’est arrivé d’entendre des exécutions (dans les deux sens du terme) d’une légèreté tellement aérienne que la musique en était littéralement vidée de sa substance.

Car la réputation de légèreté que certains lui ont faite, au sens de superficialité, ne correspond aucunement à la réalité, ni de son personnage, ni donc de sa musique. Ses aspirations intellectuelles et spirituelles le tenaient en effet très éloigné des préoccupations matérialistes de notre époque, ce qui ne l’empêchait pas de s’intéresser de très près aux découvertes scientifiques les plus récentes. Il ignorait superbement les divertissements qui font l’essentiel de la vie d’une majorité d’entre nous car, en dehors de la lecture, qui en faisait un homme extrêmement cultivé, tout son temps était consacré à son activité de compositeur et de pianiste, le mot « vacances » étant pour lui sans signification.

Sa foi, qu’il mettait en application dans sa relation avec autrui, était profonde, comme en témoigne, musicalement, son oratorio L’Apocalypse selon Saint Jean, reconnu par beaucoup comme un chef-d’œuvre de la musique sacrée du XXe siècle5 et à propos duquel son professeur, Nadia Boulanger, écrivait (dans une lettre à Jeanne Françaix, mère du compositeur) : « j’ai toujours su que votre fils était marqué du signe de Dieu ». Alors que cette œuvre de vastes proportions ait été enregistrée pour la première fois en Autriche en 19976, (trois mois après la mort du compositeur, et quarante-huit ans après sa composition) et en France en 19997, je n’ai pas connaissance que l’un de ces disques ait été, depuis, diffusé une seule fois sur une chaîne radiophonique française.

Quelle belle occasion manquée, pour ceux qui ne supportent pas sa légèreté et son humour, de se réjouir enfin de constater que Jean Françaix fut capable de sortir de ses « enfantillages » pour s’élever vers des sommets qu’ils fréquentent eux-mêmes assidûment ! Peut-être auront-ils un jour l’occasion de se rattraper à l’écoute de son opéra La Princesse de Clèves, oeuvre dont le sujet ne déchaîne pas l’hilarité, et représentée, pour la première et la dernière fois en France, au Théâtre de Rouen en 1965. Mais quand ? Peut-être entre deux représentations de Fifi ou du Chanteur de Mexico…

Je pense que l’on ne verra pas, dans les lignes qui précèdent, le portrait d’un homme superficiel. Toutes ces dispositions auraient même pu en faire quelqu’un d’austère, voire d’ennuyeux, s’il n’avait été doué d’une intelligence très vive lui permettant de porter sur les choses et sur lui-même un regard perpétuellement critique et distancié, d’où un humour en permanente activité. Il avait une façon extrêmement originale et personnelle de considérer les choses les plus banales et possédait, en outre, un talent épistolaire et une imagination qui lui permettaient d’écrire des lettres extrêmement drôles sur les sujets les plus communs de l’existence.

Comme beaucoup d’artistes, il avait conservé un côté enfantin qui, chez lui, contrastait avec une certaine tendance au pessimisme. C’était aussi un homme bon, hypersensible et sans défense devant les coups bas de l’existence.

Tout cela se retrouve bien sûr dans sa musique qui, en particulier, reflète parfaitement certaines contradictions apparentes : la joie et le bonheur qu’elle procure sont d’autant plus profonds qu’ils sont l’expression d’une réaction contre la mélancolie ou la tristesse. Car ces sentiments, que certains considèrent comme plutôt négatifs, alors que d’autres y voient un signe de grande profondeur, sont bien présents dans sa musique, très souvent d’une façon sous-jacente ; ils peuvent surgir au moment où l’on s’y attend le moins comme, précisément, dans le dernier mouvement du Divertissement pour trio à cordes et orchestre (Finale prestissimo), où un tempo endiablé est interrompu par un passage dont la mélancolie est d’autant plus frappante qu’elle est tout à fait imprévisible. Peut-on mieux faire comprendre, sans insister pesamment, que l’on est pas dupe de sa propre gaieté ?

Cette opinion est, bien sûr, toute personnelle et, ne voulant pas être taxé d’apologie filiale, je voudrais préciser qu’il ne s’agit aucunement, dans ces lignes, d’exprimer une admiration béate et sans réserve sur l’homme ou sur le musicien, et ceci pour la raison bien simple que mon père, lui-même, avait l’humilité de ne s’attribuer aucun mérite personnel dans les dons musicaux qu’il avait reçus. Il se considérait seulement comme une sorte de médium et, si admiration il devait y avoir, ce serait pour le travail acharné qu’il a déployé afin de ne pas dilapider ces dons. Quant au résultat de ces efforts continus, j’aimerais, à ce propos, et pour en terminer, livrer un témoignage dont on pourra d’autant moins suspecter la complaisance qu’il émane d’un autre compositeur, le regretté Pierre-Petit.

Cet extrait de l’allocution qu’il prononça lors de la remise du Grand Prix de la SACD attribué à Jean Françaix en 1983, m’apparaît comme un résumé idéal de ce que l’on peut dire de sa musique, replacée dans son temps :

Avec un nom comme le sien, et puisqu’on dit que personne n’est prophète en son pays, il est tout naturel que la gloire de Jean Françaix ait tout d’abord été une gloire européenne. Et, de fait, c’est outre-Rhin que, très tôt, cet éblouissant élève de la grande Nadia Boulanger – notre voisine… – a conquis ses premiers lauriers. Il incarnait en effet, avec une sorte de perfection, toutes les qualités que l’on se complaît à reconnaître à nos compatriotes.

La grâce et l’humour, la clarté et la pudeur, la tendresse et l’intelligence, tout cela se retrouvait, bien avant la dernière guerre, dans des œuvres qui constituaient déjà le plus exact et le plus flatteur des portraits que nous puissions souhaiter de notre propre héritage. (…)

Peu importe que le style de Jean Françaix ne s’inscrive point dans les sentiers parfois tortueux de l’avant-garde : il est, il se veut le continuateur d’une lignée qui, après Debussy et Ravel, ne s’encombre point de partis pris, et entend poursuivre sans tourner la tête une trajectoire lumineuse, réconfortante – et heureuse. Je crois d’ailleurs que c’est là le mot qui définit le mieux la musique de Jean Françaix : le bonheur. Même lorsqu’il s’attaque à des sujets graves ou même austères, il réussit, selon son propre mot, à « faire de la musique sérieuse sans gravité ». Il nous ouvre alors des horizons souvent profonds, parfois sévères, mais il réussit toujours, en même temps, à nous rassurer, et à préserver, au moment même où nous pourrions les mettre en doute, les raisons que nous avons de croire en la vie. C’est cela, une musique heureuse : c’est cela, le secret du bonheur que nous dispense à chaque instant la musique de Jean Françaix.

_____________________

JEAN FRANÇAIX OU LE MAL-ENTENDU

Musicien des paradoxes, image (ou même parangon, si la plume est mal intentionnée et, le concernant, elle l’est souvent) d’une certaine musique française tout aussi agréable que suspecte par le plaisir que l’on peut prendre à l’écouter, célèbre et inconnu à la fois, Jean Françaix continue de susciter intérêt et questions, sans pourtant que son œuvre ne profite, aujourd’hui encore, d’une lecture propre à lui reconnaître ses qualités intrinsèques. Pourtant, après avoir fait de lui le compositeur français le plus joué dans le monde de son vivant, l’œuvre de Jean Françaix échappe au purgatoire qui suit malheureusement presque toujours le départ d’un compositeur. Enregistrements et concerts se succèdent, donnant un large aperçu de la diversité de son œuvre, l’une des plus abondantes de son temps. D’où vient, dès lors, que Françaix reste si mal connu ? Sur quoi peut se baser cette assimilation, si vite opérée, au statut de charmant petit maître, d’une musique « ravissante » (avec ce que l’adjectif peut sous-entendre de dubitatif), mais dont la quête de plaisir, parfois avouée, signifie du même coup l’absence de profondeur, voire l’inutilité ?

Les préjugés ont la vie dure et en musique, plus que dans tout autre domaine, nul n’est prophète en son pays : alors même que de nombreux interprètes sont fidèles à une œuvre et un compositeur dont ils connaissent la richesse et la profondeur, Jean Françaix continue, tant dans les écrits musicologiques que dans les colonnes de la presse dite spécialisée, de figurer une sorte de survivance, un marquis poudré à frimas, tant il est commode qu’une musique, et plus largement une œuvre d’art, ne soit que ce qu’elle paraît être. Or justement, l’œuvre vaste et diverse de Jean Françaix a quelque chose de cet Atlantide englouti, connue surtout pour l’infime part qui en demeure émergée. Combien, dès lors, de jugements faux ou hâtifs ont été émis sans que leurs auteurs n’aient visiblement entendu une seule note de La Princesse de Clèves (1961-1965), La Main de Gloire (1945) ou L’Apocalypse selon saint Jean (1939) !

Le présent travail ne saurait prétendre constituer une réhabilitation, en premier lieu parce que ceci dépasserait ses ambitions et ses limites, ensuite parce que, redisons-le, le compositeur reste présent dans les programmes de concert et que la musique de Jean Françaix reste son meilleur avocat, plaidant sa propre cause avec suffisamment de chaleur pour que public et interprètes lui rendent fréquemment hommage. Mais il peut raisonnablement espérer mettre en lumière des aspects plus secrets, moins connus de l’homme et de l’œuvre, lesquels contribueront à mieux cerner une personnalité riche, complexe et attachante, aussi éloignée que possible de l’image d’aimable ordonnateur de divertissements que l’on se plaît encore trop souvent à forger et à lui accoler.

Aucun domaine de création musicale n’a été dédaigné par Jean Françaix, de la musique de chambre aux ouvrages lyriques de vastes dimensions, en passant par la musique de ballet, la musique de film, les pièces pour piano (son instrument, qu’il a pratiqué toute sa vie en virtuose), les pièces pour orgue (moins nombreuses, mais toutes intéressantes), le répertoire symphonique comme le répertoire pour orchestre à cordes, corpus auquel il faut adjoindre quelque trente-neuf pages à caractère concertant pour quasiment tous les instruments (y compris les très rares tuba, trombone et accordéon de concert). Aussi, notre but ne saurait être de dresser un catalogue raisonné complet, lequel dépasserait, et de très loin, les possibilités du présent opuscule. Mais, aussi souvent que possible, nous ferons directement référence aux ouvrages susceptibles d’éclairer telle ou telle facette de sa réflexion.

L’HOMME, MIROIR ET RÉCEPTACLE DE L’ŒUVRE

Dire qu’une œuvre est toujours l’émanation directe d’une personnalité relève du lieu commun. Lorsque cette même personnalité reste dans l’ombre, en partie du fait d’une méconnaissance tenace, en partie du fait de la discrétion et de la pudeur de l’artiste, il n’est pas inutile d’en porter les axes principaux à la connaissance du lecteur et du mélomane curieux, ne serait-ce que pour tordre le cou à quelques idées reçues solidement ancrées.

Jean Françaix est (et cela n’a pas peu contribué à asseoir une image fausse de facilité jamais dépassée) un enfant assez exceptionnellement doué pour la musique, qui bénéficie, de surcroît, du climat favorable d’une famille largement ouverte au fait artistique (son père, Alfred Françaix, dirige pendant seize ans le conservatoire du Mans, dans lequel sa mère dispense des cours de chant). Peu à peu convaincu des dons manifestes du jeune garçon, son père n’hésite pas à adresser ses premiers essais compositionnels à Maurice Ravel qui, contre toute attente, répond à l’envoi, encourage et conseille le jeune Françaix. Après des études au conservatoire de sa ville natale, c’est à Paris que s’achève la formation du musicien avec un premier prix de piano obtenu à dix-huit ans et surtout le contact avec Nadia Boulanger. Celle-ci, professeur, entre autres, de Aaron Copland ou Walter Piston, se révèle une férule redoutable mais tout à fait profitable pour Jean Françaix, qui confiera bien plus tard, âgé de quatre-vingt ans : « Je crois, en fait, que toute mon œuvre lui est dédiée ». Rigueur architecturale, culte de la mélodie, goût pour une orchestration claire et pour le raffinement harmonique (qui doit justement beaucoup au Ravel du Concerto en sol et du Tombeau de Couperin) sont les lignes directrices que Nadia Boulanger saura exalter chez le jeune compositeur, pressentant que son talent s’épanouira pleinement dans ces directions. La création, en 1932, du Concertino pour piano et orchestre, sous sa direction avec le compositeur au clavier, signe le début d’un succès qui ne se démentira pas.

Dans cette courte page (une dizaine de minutes), Françaix se livre tel qu’en lui-même. L’ironie reste (et demeurera) un trait récurrent de son caractère. Mais il convient d’affiner ici notre propos : par ironie, il ne faut pas entendre une froideur glacée ou un rire grinçant. Toute sa vie, le compositeur fera référence à l’esprit de Molière et, de même que le dramaturge était capable, en créant les figures d’Harpagon ou de Tartuffe, de faire montre d’une profonde et sincère humanité, Jean Françaix ne dissociera jamais ironie et indulgence. Il en faut sans doute beaucoup pour aimer ce que l’on stigmatise et pour stigmatiser ce que l’on aime. Aussi, le sourire est-il omniprésent dans l’œuvre du musicien, même et surtout lorsqu’il vient se greffer sur la gravité. De là à conclure que la palette expressive et émotionnelle de Françaix se limite à ce sourire, il n’y a qu’un pas que nombre de musicographes ont allègrement franchi. Ne retenir que cette optique revient à ignorer délibérément que la vraie profondeur paraît toujours s’ignorer elle-même. Le sourire de Françaix lui permet souvent de rendre acceptables des messages assez durs (Offenbach n’a pas fait autre chose dans sa Vie Parisienne). Loin d’être la clef d’une superficialité qu’elle dément à chaque mesure, son ironie renvoie à celle de Voltaire : elle nie l’hypocrisie. C’est dire l’erreur que l’on fait en la taxant de complaisance. En effet, elle est la voie d’accès vers une dimension introspective, même si une écoute superficielle peut nous la laisser totalement ignorée. Les figures évoquées dans les Anecdotes de Chamfort (1949) ou Juvenalia (1947), la situation de vaudeville évoquée dans L’Apostrophe (1940) ne sont que des miroirs que nous tend le compositeur, et dont le reflet brut nous serait insupportable. L’ironie n’est pas une arme, elle est le regard plein d’indulgence et de clairvoyance d’un homme sur son temps, indulgence qui s’exprime d’autant mieux par ce biais qu’elle est le corollaire de l’autre versant de la personnalité du musicien, à savoir la pudeur.

Jean Françaix se tient toujours à distance de l’emphase et de l’auto-complaisance qui consisterait à se projeter dans son œuvre avec trop d’évidence. S’il y a chez lui référence à la pensée ou la forme classique, c’est dans cette démarche de mise à distance qu’il nous faut la chercher. Françaix ne considère pas que l’art se doive d’être impersonnel ou insincère, et justement la condition lui semble en être le maintien de l’ouvrage en dehors du champ de la seule subjectivité. Faire de l’artiste sa propre œuvre, selon l’idéal hérité de la pensée romantique, peut revenir à la priver du pouvoir de communication qui doit être son élan vital premier. Pour être pleinement sincère, elle doit suggérer un sentiment plus que l’imposer de manière trop démonstrative, de telle façon qu’il ne soit pas uniquement celui du créateur, mais puisse être ressenti par tout un chacun. Là se situe le paradoxe de la musique de Jean Françaix, en partie à l’origine de sa méconnaissance. C’est précisément parce qu’elle se veut sincère et honnête (en ce sens qu’elle refuse toujours d’appuyer le trait, et s’adresse donc tout autant au cœur qu’à l’intellect) qu’elle est taxée d’indifférence par des auditeurs et des critiques peu attentifs. Dans Ma Mère l’Oye, Ravel se livre, sous couvert d’une musique enfantine, à une confession que sa pudeur ne rend que plus profonde et plus touchante, et c’est ce modèle que Françaix adopte dès ses premiers essais pour le conserver tout au long de sa vie créatrice. L’œuvre n’est pas et ne doit pas être l’artiste, elle doit en être le reflet, de telle façon qu’il y soit présent sans prendre le pas sur elle, et que l’auditeur puisse, à son tour, se projeter dans ce qu’il entend, pour peu que son écoute soit sincère et dénuée d’a priori. Aussi, fut-elle grave, sa musique ne sera jamais pesante de signification soulignée. Si elle fait appel au sourire, elle se garde de la bouffonnerie débridée pour se replier sur un humour dont la finesse n’a d’égale que l’acuité. A l’épanchement, il préférera le registre de la tendresse, dans laquelle son maître Ravel s’est souvent illustré avec tant de bonheur.

En dehors de ces traits de caractère, dont toute l’œuvre de Jean Françaix apparaît comme la résonance intime, il est un point particulier sur lequel il est nécessaire d’apporter la lumière, bien qu’il relève plus de la démarche biographique pure que de l’approche proprement musicale, nécessité commandée avant tout par le dénigrement systématique et injustifié dont le musicien continue de faire l’objet en France. Ses deux premiers grands succès sont attachés à deux ballets, à savoir Beach (1933) et Scuola di Ballo (1933), le second composé dans un délai de dix jours, qui lui valent immédiatement d’intégrer le groupe des musiciens défendus par les éditions Schott (qui détiennent et gravent toujours une majorité de ses œuvres). Le renom du jeune compositeur croît suffisamment vite pour que son nom figure parmi les plus représentatifs de la jeune musique française du moment. Aussi, lorsqu’au cœur des années sombres de l’Occupation, est envisagée la création de la section musicale du Groupe Collaboration (1941), Françaix commet l’erreur, qu’il a reconnue, d’avoir cédé aux propositions insistantes d’un de ses anciens professeurs, Max d’Ollonne, d’adhérer à ce comité au moment de sa constitution (aux côtés de plusieurs compositeurs de renom de l’époque, dont Alfred Bachelet ou Florent Schmitt qui, à la différence de Françaix, avait adhéré dès 1935 au Comité France-Allemagne). Cette adhésion ne venait donc aucunement d’une initiative de sa part. Pour être exact, et il le faut lorsqu’on fait référence à ces années lourdes d’implications, le compositeur n’a pas été un membre actif du groupe, ni jamais été présent à aucune réunion. Son nom n’est associé à aucun des actes de réunion du groupe. Cette « adhésion », reste strictement limitée à une signature lors de la constitution du groupe, mais Françaix n’a jamais participé, ni de cœur ni de fait, à aucune de ses activités, ainsi que l’attestent toutes les pièces du dossier conservé aux Archives Nationales. Le compositeur n’a, jusque-là et par la suite, manifesté aucune sympathie particulière pour les idéaux de l’Allemagne hitlérienne et, réalisant, avant même les premières réunions, qu’il ne partage pas les idées qui en font l’objet, il reprend ses distances et se retire au Mans. Aucun acte de collaboration n’a pu être reproché à Françaix, et s’il a fait l’objet de la publication d’un disque sous l’égide de la Direction des Beaux-Arts en 1941, notons que, parmi les compositeurs qui ont également fait l’objet de ce type d’édition discographique se détachent les noms de Claude Delvincourt, Olivier Messiaen, Maurice Duruflé, Jehan Alain ou Henry Barraud, ce qui signifie bien qu’elle pouvait concerner tous les compositeurs en activité, et non des sympathisants du mouvement collaborationniste. Tout au plus peut-on faire à Jean Françaix le reproche de ne pas avoir officiellement fait savoir qu’il se détachait officiellement du groupe, mais combien de ceux qui lui en ont fait le reproche par la suite en auraient eux-mêmes eu le courage ? Françaix n’a pas été un résistant éminent, c’est là un fait sur lequel il n’a jamais cherché à entretenir le mensonge. Mais, en dehors de personnalités comme Elsa Barraine, Louis Durey, Henry Barraud, Claude Delvincourt ou Jacques Ibert (qui, à défaut de résister, se démet officiellement dès 1940 de toute fonction officielle), peu de musiciens (comme peu de français) l’ont finalement été, et Françaix ne s’est pas plus avéré collaborateur actif qu’Henri Sauguet ou Georges Hugon. Les récits qui ont trait à son adhésion aux idées du troisième Reich relèvent purement de l’affabulation ou de la jalousie. De l’examen, à sa demande, de son dossier après la Libération, Jean Françaix est sorti complètement innocenté, notamment parce qu’il avait refusé de diriger, à l’usage de l’armée allemande, les concerts organisés pour les étudiants et ouvriers de la région du Mans, ce dont ses détracteurs ne se font jamais l’écho. Ce refus pourrait d’ailleurs être retenu comme un acte de résistance alors que certains ont été considérés comme résistants pour des faits moins convaincants. Continuer, comme c’est encore le cas, de l’accuser de collaboration pour un fait dont il a été innocenté par Le Comité d’épuration, relève donc de la diffamation. L’attitude de Francis Poulenc, membre à la fois du Comité Cortot et du Front National des Musiciens, ne lui vaudra, en revanche, pas d’inquiétudes (en partie du fait de la composition de la cantate Figure Humaine, en 1943, sur des poèmes de Paul Éluard, dont le compositeur a notablement enjolivé les circonstances de composition). Françaix a simplement été un homme en ces années sombres, avec ce que cela suppose de cœur mais aussi d’erreur. Faire de lui un pseudo-emblème de la collaboration est un argument dont la facilité (le compositeur n’étant plus là pour se défendre) le dispute à la mauvaise foi : la bonne conscience de la France d’aujourd’hui ne saurait, en toute probité, s’acheter sur le compte de celle de 1940. Notons en complément, qu’avant même le début des hostilités, Jean Françaix et son éditeur Schott , pressentant le conflit à venir, décidèrent de cesser toute relation, Schott l’ayant alors adressé à son correspondant français, à savoir les éditions Max Eschig. Une fois la vague de barbarie passée, avec son tragique cortège d’existences brisées et de destins sacrifiés, Françaix considère comme un devoir de réintégrer son éditeur d’origine (plusieurs années après la Libération d’ailleurs). Cette fidélité sera vivement critiquée, alors même qu’elle n’est que l’expression de la rectitude du musicien, et qu’elle ne représente en rien l’expression d’un quelconque opportunisme (redisons que Françaix aurait très bien pu continuer à se voir publié chez Max Eschig, ou même par les Editions Boosey and Hawkes, qui l’avaient discrètement approché pendant le conflit!). D’où vient donc que Jean Françaix se voit toujours, fut-ce entre les lignes, accusé d’avoir accepté et défendu les idées les plus inavouables, quand la plupart de ses contemporains, pas plus ni moins impliqués que lui, ne se sont jamais retrouvés en butte aux mêmes affirmations ? Sans doute faut-il y voir un peu de jalousie de la part de collègues froissés du prompt succès du compositeur du Concertino pour piano et orchestre, et un peu de rapidité de la part de certains musicographes, les deux justifiant la digression que nous venons de nous permettre pour clarifier au préalable un point sans lequel l’appréciation de l’œuvre se trouve faussée.

Avant de pousser plus avant notre exploration des différentes facettes du talent de Françaix au travers des pages dans lesquelles il s’exprime, il nous faut nous pencher sur les fondements de son langage musical.

LES OUTILS D’UNE EXPRESSION

Nous l’avons dit, l’art de Jean Françaix n’est pas compatible avec une logique expérimentale qui l’éloignerait, tant soit peu, de sa vocation expressive. Aussi, s’il ne s’écarte pas de la logique tonale, ce n’est ni par dédain des autres possibilités qui s’offrent en son temps, ni par incapacité à comprendre ce qui peut motiver des voies et des modes de pensée éloignés du sien, mais tout simplement parce que, en toute lucidité, ces voies ne lui sont pas nécessaires. Le compositeur n’a jamais nié écrire une musique tonale, mais il faut nous entendre sur ce qu’est cette tonalité.

Il est certain que l’attachement à la conduite mélodique du discours, avec ce que cela suppose de souffle dans l’imagination, sous-entend et implique une pensée thématique, donc une échelle hiérarchique entre les sons. Mais, contrairement à ce qui pourra advenir sous la plume d’un Alexandre Tansman ou d’un Marcel Mihalovici, Françaix ne se replie pas vers une tonalité réduite à la survivance d’un unique pôle sonore, il conserve de la grammaire tonale l’expression privilégiée des degrés forts.

En choisissant de ne pas remettre en question les fondements d’un système en vigueur depuis plusieurs siècles dans la musique occidentale, le compositeur prend le risque de s’enfermer dans un langage impersonnel et épigonal. S’il n’en est rien, c’est qu’il se révèle novateur et reconnaissable dans l’usage qu’il fait du matériau bien plus que dans le choix du matériau lui-même. L’empreinte de Françaix peut être identifiée dès les premières mesures, au travers du sens harmonique très particulier qui est le sien. La franchise tonale de la conduite mélodique permet au compositeur d’introduire dans chaque accord quantité de notes étrangères qui viennent en enrichir la sonorité, sans pour autant en abolir la signification en terme de degré. La situation est exactement comparable à l’emploi de couleurs éloignées de la dominante perçue, lesquelles contribuent à la fois à l’affirmation et à l’irisation de cette même dominante dans une toile de Seurat1]. Ainsi, pour l’harmoniste curieux, la musique de Françaix peut supporter le chiffrage de degré, en aucun cas celui d’intervalle, la septième ou la neuvième d’espèce ne revêtant pas de fonction modale ou modulante. Le compositeur anticipe ce que sera notre perception auditive, allant parfois même jusqu’à ne pas faire figurer dans l’accord la note de basse fondamentale, que notre écoute va rétablir sans que nous en ayons conscience. Aussi la musique de Jean Françaix distille-t-elle constamment, y compris dans des pages de durée ou d’ambition modeste, une sensation de plénitude harmonique et de chatoiement qui la rend inimitable. La prééminence des pôles harmoniques forts n’y est pas, comme on pourrait s’y attendre, le corollaire d’une pauvreté lassante, bien au contraire, elle permet au musicien, que le mouvement soit rapide ou lent, d’intercaler entre ces chevilles des accords très éloignés du ton initial sans que ceux-ci prennent valeur de modulation. L’harmonie, telle que le compositeur la conçoit, peut donc être résumée par cette omniprésence de tournures cadentielles, quasi-naturelles pour notre oreille formée à la dynamique classique, mariée à une totale liberté dans l’agencement des complexes sonores et à la diversité de couleur qui en est la conséquence.

L’un des traits les plus saillants du langage de Jean Françaix, dérivant directement de cette facilité à varier la couleur de son propos, est son aptitude à la volubilité. Aucun compositeur français de son temps n’a, comme lui, possédé le génie de la construction de mouvements rapides (voire même souvent échevelés) dans lesquels la jonction du kaléidoscope harmonique et d’un fil mélodique en permanent renouvellement ne laisse pratiquement jamais à l’auditeur (et a fortiori aux interprètes !) le temps de reprendre haleine. Qu’il manie une formation de chambre (dans l’Allegrissimo du Trio pour violon, violoncelle et piano de 1986), un orchestre de chambre (dans la section Allegro assai du premier mouvement de la Symphonie d’Archets de 1948) ou un grand chœur mixte marié à une ample formation symphonique (dans le Ballet des Cauchemars d’Eustache au second acte de La Main de Gloire en 1945), la virtuosité de Françaix reste la même, traitant chaque pupitre en soliste potentiel et conjuguant toujours opulence harmonique et clarté totale du discours. Les pupitres de cordes sont, en particulier, l’objet de tous ses soins, avec une sollicitation constante de tous les modes de jeu possibles, y compris dans les lignes de contrebasses (auxquelles il confie souvent des séries de pizzicati ou des volées de doubles croches particulièrement virtuoses). Mais loin des canons de l’orchestration post-straussienne, les cordes ne sont pas utilisées alla fresco, chaque trait reste aussi bien réalisable en solo qu’en formation de pupitre, ce qui le situe bien dans une perspective française (que Chabrier, puis Ravel ont déjà illustrée avant lui). Et ce qui pourrait n’apparaître que comme une propension au bavardage est, au contraire, chez Françaix une capacité (fort rare, au demeurant chez les créateurs de sa génération) à bâtir un discours en perpétuel jaillissement.

Pour autant, en bon disciple de Nadia Boulanger, Françaix n’est pas l’homme de l’improvisation ; il garde le goût de la forme classique, y compris dans ce qu’elle peut sembler avoir de contraignant. À cela, il est possible de trouver une raison plus profonde (et plus conforme à la richesse de la personnalité en question) que la simple adhésion aux postulats d’un professeur, si brillant soit-il. Si l’imagination libérée se met, à travers le contexte harmonique, au service de l’expression, le recours à la forme joue le rôle de garde-fou, assumant cette nécessaire mise à distance dont nous avons parlé. Elle est en somme le garant de non-emphase, comme si l’expression ne pouvait prendre sa pleine valeur que passée au crible de cette catharsis (notons que, dans une optique éloignée, Schoenberg n’agit pas autrement dans sa Suite op. 25). Toutefois, le musicien reste extrêmement vigilant pour ce qui concerne le maintien de la forme dans ce rôle fermement dessiné et limité. Le risque, en effet, reste toujours grand de laisser le dessin formel se substituer à la motivation poétique. Aussi Françaix récuse-t-il la forme sonate, telle que la pratiquent encore les descendants de l’école franckiste et de l’enseignement de Vincent d’Indy. Elle peut donner lieu à des exercices de rhétorique pure qui le rebutent. Le moule de la suite, tel que pouvait le penser Couperin, convient mieux à la recherche de naturel qu’il conjugue avec la rigueur, et c’est ce moule qui a le plus souvent ses faveurs, même lorsque l’œuvre en question porte le titre de sonate (comme dans la Sonate pour piano de 1960).

Qu’elle soit vocale ou instrumentale, chambriste ou destinée aux plus larges effectifs (L’Apocalypse de saint Jean ne mobilise pas moins de quatre solistes vocaux, un grand chœur mixte, de grandes orgues et deux orchestres distincts), la musique de Jean Françaix refuse catégoriquement l’esthétique du minimum mise en œuvre par Erik Satie (dans son Socrate, entre autres), et après lui par Georges Auric dans la première tranche de son œuvre. La clarté est une chose, la simplicité n’en est pas forcément le complément logique. Nous l’avons dit, l’art du compositeur implique une richesse harmonique et mélodique qui n’est pas compatible avec l’idéal de renoncement drastique prôné par Cocteau dans Le Coq et l’Arlequin. En optant pour une opulence et une exigence technique clairement affichées, Françaix prend, dès ses premières œuvres, ses distances avec les tendances du Groupe des Six auquel on tend, trop souvent, à l’assimiler. La virtuosité n’est pas un simple défi posé à des techniciens, même lorsque l’œuvre s’inscrit dans une dynamique concertante et, contrairement à une idée couramment reçue, elle n’est ni gratuite ni le masque séduisant d’une confortable indifférence. Elle constitue simplement la réponse logique à l’abondance mélodico-harmonique sur laquelle repose le langage du compositeur, usant délibérément d’une palette d’autant plus large qu’elle s’inscrit beaucoup plus dans la nuance que dans la couleur trop franchement assénée.

Au-delà de cette virtuosité et de cette aptitude à la volubilité qui pourraient le faire passer pour un simple bavard, Françaix est l’homme des adagios de large amplitude dans lesquels se déploient de splendides cantilènes accompagnées. L’exemple du mouvement lent du Concerto pour deux harpes et orchestre à cordes (1978) est, en ce sens, tout à fait probant, dans le sillage du second mouvement du Concerto en sol de Maurice Ravel. Suspendant le temps, laissant de côté le rythme obstiné qui anime le Moderato initial, la rêverie mélancolique prend le dessus, et le voile de pudeur qui masque la confidence ne la rend que plus précieuse et plus parlante. C’est dans ces mouvements que s’épanche avec le plus de liberté l’élan mélodique du compositeur, d’autant plus qu’il opte souvent pour un accompagnement discret, basé sur des accords égrainés ou en nappes de tenues aux cordes. Le naturel n’est jamais, en art, synonyme de facilité, et tout compositeur connaît, pour l’avoir éprouvé, l’effort à fournir lorsqu’il cherche à construire une mélodie qui doit se suffire à elle-même, porter ses propres respirations et ses propres modulations. De fait, il faudra chercher dans l’amplitude de ces courbes mélodiques somptueuses la plus pure expression de la personnalité du compositeur, et l’un de ses aspects les plus attachants.

Le moment est venu, une fois brossé le cadre dans lequel elle prend place, de partir à la découverte d’une œuvre dont la variété comme l’abondance méritent bien plus que la méconnaissance, déjà préjudiciable, ou l’indifférence ignorante, toujours condamnable.

DU SOURIRE À LA DÉRISION

La sensibilité de Jean Françaix opère un phénomène permanent d’aller-retour entre un humour apparent et une gravité qui ne se montre presque jamais à visage découvert, mais n’en est pas moins présente et profonde. C’est dire que cet humour se déploie dans un registre qui va du sourire simple, sans arrière-pensée, avec un goût de « bonheur dans le pré » et d’indulgence pour les « frères humains » du compositeur, jusqu’à la dérision sarcastique, chère à Prokofiev et Chostakovitch, que le musicien pratique couramment.

Françaix n’aime pas pratiquer un comique débridé qui pourrait, d’une part, nuire à la distance qui doit rester établie entre ses sentiments propres et son œuvre et qui, d’autre part, viendrait en oblitérer le sens profond. C’est bien d’humour dont il nous faut parler, avec tout ce que cela sous-entend d’implications et de clins d’œil que le public doit saisir sans qu’ils soient appuyés ni même clairement exprimés. Ainsi en va-t-il des Cinq Portraits de jeunes filles (1936) pour piano, dans lesquels le jeune compositeur croque cinq archétypes de l’Éternel Féminin. S’en détachent, en particulier, La Capricieuse, qui ouvre le cycle sur une fantaisie en mi majeur, caractérisée par un dessin rythmique heurté (qui témoigne de l’exigence technique et de la précision de l’écriture pianistique du compositeur), La Pensive (quatrième pièce), tout en arpèges mystérieux sur fond d’accords régulièrement égrainés et La Moderne (dernière pièce), véritable feu d’artifice d’invention, bourré d’allusions au jazz et aux rythmes de danses venus d’outre-Atlantique. Loin d’être une simple œuvre de jeunesse, les Cinq Portraits de jeunes filles présentent un résumé complet de cette pratique du sourire qui restera celle de Jean Françaix, de cette capacité à garder une confiance qui ne soit pas simple naïveté.

La Dame dans la Lune (1957-1958), ballet en treize épisodes composé pour la compagnie dirigée par Roland Petit, se situe dans la même optique. Le compositeur y réutilise partiellement le matériau musical mis en œuvre dans la musique du film Si Paris nous était conté, réalisé par Sacha Guitry2. Dès la première section, le ton est donné : s’y trouvent juxtaposées une rapide toccata (basée sur une oscillation de la ligne de basse entre second, cinquième puis premier et cinquième degré, en alternance régulière par groupe de deux mesures, selon un procédé que le compositeur affectionne particulièrement) et une marche humoristique, servie par un bel élan mélodique (mais dont la ligne de basse se présente comme une augmentation rythmique de celle de la toccata qui précède). Il s’agit bien de divertir, de « faire rire les honnêtes gens » selon le mot de Molière3, mais sans sacrifier jamais le raffinement ni la sophistication des moyens mis en œuvre. Ainsi, malgré le choix de se restreindre à des oscillations de basse fondamentale sur des degrés forts (l’emploi du second degré doit être lu et compris comme une alternative du quatrième), le jeu constant des appoggiatures (souvent non résolues), des notes étrangères, du chatoiement harmonique place bien cette Dame dans la Lune dans la tradition (qu’il faut faire remonter à Chabrier) d’une musique française, dans laquelle la relation entre légèreté et profondeur, entre aisance apparente et complexité des moyens se nourrit d’échanges constants, l’une se trouvant toujours au service de l’autre.

Ceci dit, l’assimilation de la musique de Jean Françaix à la simple réalisation d’un divertissement, fut-il raffiné à l’extrême, et qui se priverait par-là de toute volonté de prétendre à une autre dimension que celle d’un plaisir immédiat et limité dans le temps, ne nous engagerait pas à un examen plus approfondi de son œuvre et de son langage. L’humour du compositeur n’est, le plus souvent, que le paravent d’une mise face à face du public avec ses propres travers. Selon un mode de pensée qu’avant lui Offenbach, Chabrier ou Terrasse ont adopté et expérimenté, la critique gagne à se voiler de sourire, perdant en acidité ce qu’elle gagne en intemporalité. Lorsqu’il compose Les Zigues de Mars (1950), petit ballet militaire en hommage à Courteline, conçu pour Paul Bonneau et son orchestre radiophonique, Françaix se livre à une caricature du monde des armes que son humour ne prive pas d’efficacité. Citons, en particulier, le savoureux pas redoublé qui ouvre l’œuvre avec Monsieur le Général de Cavalerie Machin (servi par une magistrale et virtuose utilisation des cuivres), Pitou et la Nourrice aux champs, véritable musique de kiosque, séduisante et enlevée, en forme de fausse déclaration d’amour (et plus encore, si l’imagination de l’auditeur veut bien, comme dans certains tableaux de Boucher, imaginer le pire sous des voiles anodins…) et surtout l’échevelé Retour des Réservistes, dans lequel le musicien épingle les petites lâchetés dont chacun de nous peut se rendre coupable.

C’est dans le registre de l’étude de caractère que le compositeur déploie le plus de virtuosité. Moderne La Bruyère, Françaix aime à croquer la société de son temps en stigmatisant tel ou tel archétype. L’une de ses plus attachantes réussites en ce domaine reste le cycle des Huit Anecdotes de Chamfort (1949), recueil de mélodies dédié à Roland-Manuel et créé par le baryton Pierre Bernac avec Francis Poulenc au piano. Avec une justesse de touche lapidaire (ce que renforce encore la brièveté des textes et des pièces), le musicien pointe du doigt quelques figures éternelles. L’Évêque d’Autun, énorme et plein d’une onction toute prélatique, est campé par une juxtaposition régulière d’accords charnus faussement solennels. Les Coups de pied généreusement distribués par l’Abbé Dubois au régent Philippe d’Orléans (à sa demande, et pour parfaire un déguisement) le sont sur un croisement entre menuet et valse sarcastique, cependant que Le Chanoine Recupero, perspicace et indulgent, devance la confession un peu osée qui lui est faite, en suivant une déclamation qui épouse au plus près les inflexions (un peu indignées !) de la voix parlée que le piano souligne d’un rire discret. En moins de dix minutes, le compositeur enlève huit tableaux de mœurs, dont chacun possède sa propre couleur, son propre agencement et sa propre individualité. Ce cycle reste l’une des pages les plus achevées et les plus représentatives du compositeur, et l’on peut déplorer qu’elle ne figure pas au répertoire de plus de chanteurs français.

Juvenalia, scènes de la Rome antique d’après les Satires de Juvénal, pour quatre solistes vocaux et piano à quatre mains (1947), se pare, dans le même registre, des séductions de la polyphonie. Le texte se présente comme une galerie de portraits urbains, mais enchâssée au sein d’une forme continue4 (incluant une savoureuse évocation des embarras d’une Rome qui semble beaucoup devoir à Paris, et qui se présente comme un trait d’union avec l’art d’un Janequin mettant en scène Les Cris de Paris). Françaix fait œuvre de metteur en scène, parvenant malgré l’absence d’instruments autres que le piano, à varier à l’infini les couleurs, passant sans rupture d’un climat à l’autre (la musique venant apporter au texte l’unité qui, sans elle, lui ferait défaut), avant que le thème initial (conçu dans un ton de sol majeur incluant plusieurs degrés altérés) ne vienne refermer l’œuvre. L’effectif inhabituel, les exigences techniques imposées tant aux chanteurs (le langage du musicien requérant toujours la capacité à projeter le texte, y compris dans un tempo rapide, alors même que les différents protagonistes expriment des sentiments opposés) qu’aux pianistes, dont la partie reste chargée, donnent à cette page un relief tout particulier dans le catalogue du compositeur.

Dans un sentiment très proche sera conçu Paris à nous deux ou le nouveau Rastignac, opéra-comique en 1 acte pour trois personnages, chœur et quatre saxophones (1954). Françaix y traite, sur le mode du sourire, la rupture qui sera celle des années cinquante entre référence tonale et sérialisme intégral (en même temps qu’il se livre à une caricature au vitriol de l’ambiance des salons parisiens). Si le débat peut, aujourd’hui, sembler quelque peu dépassé, tant l’expérience a prouvé, s’il en était besoin, que toutes les tendances étaient à même de susciter des chefs-d’œuvre, il n’en allait pas ainsi dans les années d’immédiate après-guerre. Souvent pris pour cible, étendard brandi malgré lui dans une querelle à laquelle il se sentait foncièrement étranger (ayant très tôt forgé un langage personnel, un idiome reconnaissable, et ne sentant nullement le besoin de le remettre en question), Jean Françaix préfère, encore une fois, le recours à une ironie mordante et spirituelle plutôt qu’à un article de presse agressif. Le héros de ce nouveau Rastignac déclare, dès le début de l’ouvrage, sa ferme volonté de conquérir Paris, ce à quoi il est d’autant plus prédisposé qu’il n’est doué d’aucun talent particulier. Ses interlocuteurs vont donc, avec lui, s’enquérir du domaine dans lequel il est le plus susceptible de s’illustrer et, après réflexion, la musique s’impose. Voici donc notre apprenti compositeur à succès reçu dans le salon d’une hôtesse babillarde, enthousiaste et stupide à souhait (au point de confondre le moment où les instrumentistes s’accordent avec le cours du morceau !). Le propos reste léger, mais la charge sérieuse contre l’attitude qui consiste à approuver ou condamner une œuvre sans l’entendre, ou pire, sans l’écouter. En restreignant l’instrumentarium à la famille des quatre saxophones, le compositeur se prive du chatoiement propre à l’orchestre, mais il opère, du même coup, un recentrage autour du texte et un choix précis de conditions de représentation. Il reste difficile d’imaginer l’ouvrage sur une vaste scène ou dans une grande salle dont les dimensions la submergeraient. Le musicien veut réellement faire « adresse au public », et il est clair que Paris à nous deux n’est pas, à proprement parler, une œuvre scénique (peu importe la représentation qui en est faite), c’est dans l’accord texte/musique que cet opéra bouffe se réalise pleinement. Vivacité du ton, extrême virtuosité du discours, capacité de varier à l’infini les climats sans que l’unité d’ensemble (plus stylistique que thématique) ne soit jamais sacrifiée, en sont les traits les plus saillants. Notons que la savoureuse marche finale « Vive le fameux Dupont, l’apôtre du rayonnement français ! » emprunte exactement le matériau musical de la scène associée à Benjamin Franklin (sans association d’idée du musicien !) dans Si Versailles m’était conté.

Avant même ce pamphlet plein d’esprit, Françaix était déjà venu à l’opéra de chambre, mais avec un effectif plus conséquent (cordes, harpe, percussions, bois et cuivres par un, à l’exception du tuba) dans Le Diable boiteux (1937). Le livret en est tiré par le compositeur du roman de Le Sage et mobilise deux protagonistes, en l’occurrence le narrateur et hidalgo Don Cléophas Zambullo et un démon prisonnier d’une bouteille que l’imprudent délivre au début de l’œuvre. En récompense du service rendu, Zambullo se voit convié à une promenade nocturne au-dessus des toits de la ville, lesquels, à l’instigation du démon, se soulèvent pour révéler les secrets des habitants. C’est donc à une galerie de caractères que nous convie le musicien, l’élément fantastique n’étant pas, contrairement à ce qui sera le cas dans La Main de Gloire, un moteur principal de l’ouvrage. Ici encore, pour qu’aucune parcelle du texte ne soit perdue, Françaix fait montre d’une extrême précision de l’écriture, exigeant de ses interprètes vocaux la plus grande ductilité et une diction sans faille, en même temps qu’il s’attache à concevoir son orchestre comme une mosaïque sans cesse changeante de textures chambristes finement ouvragées. L’évocation du mystère de la nuit et des opportunités galantes qu’elle offre en filigrane, au début de l’œuvre, est une magistrale réussite, pleine de raffinement harmonique, et à laquelle Françaix parvient, sans jamais lui faire perdre son caractère, à lui faire jouer le rôle d’une véritable ouverture, puisqu’elle présente, enchâssés brièvement dans la polyphonie, plusieurs des thèmes qui fonderont la texture musicale de l’ouvrage. Son handicap physique n’a pas empêché Le Diable boiteux de faire le tour du monde et d’être plusieurs fois enregistré. Hugues Cuénod reste le plus grand interprète du rôle du démon, qu’il a chanté de nombreuses fois, souvent en compagnie de la basse Doda Conrad, avec une fantaisie et une justesse de ton difficiles à égaler. Cet opéra, dont la durée totale n’excède pas une demi-heure, reste un miracle de cohérence musicale et esthétique, et l’une des plus pures réussites du musicien. Comme en écho à cette page, toujours pour Hugues Cuénod et Doda Conrad, Françaix compose, en 1978, la Cantate des Vieillards, pour deux solistes vocaux et orchestre à cordes, d’après Guy de Maupassant. Plus de démon révélateur, mais toujours beaucoup d’ironie et de subtilité dans cet ouvrage (dont les dimensions sont tout à fait comparables au Diable boiteux, et qui en formerait le complément de programme idéal). Le compositeur ne craint pas d’y prendre ses distances avec l’auteur des Contes de la Bécasse, en particulier lorsqu’il conclut la cantate par l’irrésistible évocation d’un congrès féministe. Moins connue que son diabolique devancier, la Cantate des Vieillards mérite beaucoup mieux que l’ignorance persistante dont elle est l’objet.

Toujours dans le registre de l’étude de caractère, la Cantate de Méphisto (1952), pour basse et orchestre à cordes, est composée d’après Mon Faust de Paul Valéry. Le choix de l’auteur de Monsieur Teste dans le cadre d’une cantate dont le ton dominant reste celui de l’humour peut surprendre, mais Françaix s’avère un parfait connaisseur de la pensée du poète (il mettra en musique en 1982 trois poèmes du même auteur pour chœur a capella, avec une profondeur et une densité de propos qui hissent sans conteste cet opus très peu connu, et sur lequel nous reviendrons, au rang des productions d’un Poulenc dans le même domaine). Notre Méphisto, pas plus que le diable de 1937, ne se révèle terrifiant. Il est bien plutôt, comme celui d’Hervé au siècle précédent dans Le Petit Faust, le témoin goguenard des travers humains, plus que le pourfendeur de toute bonté, ainsi que l’atteste la façon désinvolte dont il se présente au public. C’est encore Doda Conrad qui sera le créateur et l’interprète d’élection de cette page brillante, véritable vif-argent en musique dont l’alacrité même masque l’élaboration perceptible, en particulier, dans l’incroyable richesse des complexes sonores que le compositeur agence avec une patience d’orfèvre.

En 1952, le compositeur signe l’un de ses principaux chefs-d’œuvre, et sa première incursion dans le difficile univers du chœur a capella, avec l’Ode à la gastronomie pour seize voix mixtes. Inspiré de Brillat-Savarin5, le texte est une promenade à travers les méandres d’un appétit aiguisé et, conformément à ce que la « carte » annonce, le contenu musical est émaillé de citations (dont le Prélude en mi bémol majeur de Chopin), toujours en situation, et qui font de cette page un régal de gourmet. L’écriture fait montre d’un souci pointilliste du détail, n’utilisant que rarement l’éventail des seize voix, et se repliant le plus souvent sur des textures chambristes. La très haute qualité de facture de cette Ode à la gastronomie rend inexplicable son absence du programme des chœurs de chambre français qui s’honoreraient en la faisant entendre.

Toutefois, en dehors de ces œuvres souriantes, nous avons déjà exposé que la gravité sous-jacente du propos de Jean Françaix, qui préfère presque toujours le sourire à l’amertume, prend assez souvent (et contrairement à une idée reçue obstinément enracinée) le pas sur la vocation purement humoristique. Dès lors, il peut arriver que le sourire se fasse sarcastique, tant il est vrai que rire de tout est ce que l’on se force à faire lorsqu’on est près des larmes. Jean Françaix n’avait rien d’un optimiste béat, et ni la souffrance ni la barbarie ne l’ont trouvé indifférent. Il a simplement choisi d’y réagir avec une pudeur et un tact qui, bien malheureusement, n’étaient plus de son temps. De fait, c’est bien dans des ouvrages dont la vocation reste, en apparence, tout à fait légère qu’il nous faudra chercher l’expression de cette facette moins connue et pourtant révélatrice de sa personnalité.

Tel est le cas dans la comédie musicale en un acte L’Apostrophe (1940), d’après Honoré de Balzac. Cette œuvre atypique reste très peu connue, et sans doute la proximité du rire et du drame a-t-elle contribué à surprendre le public, plus habitué à des classifications tranchées. Si la dynamique de départ reste celle d’un vaudeville classique avec mari trompé et femme coquette et rouée, elle ne tarde pas à s’infléchir. La berceuse que l’héroïne, la Tâcherette, chante à son petit garçon endormi est un moment d’ineffable tendresse (dont la mélodie sera en partie réutilisée comme en filigrane dans le treizième des Quinze Portraits d’enfants de 1971) qui vient déjà indiquer clairement que la comédie n’exclut pas l’étendue de la gamme des sentiments. Mais la farce bascule peu à peu dans un drame dont les ficelles théâtrales, pour grosses qu’elles soient, ne doivent pas occulter le côté non comique. La grande force de la musique de Jean Françaix est précisément de ne pas avoir à changer de ton pour changer de registre, et c’est en cela qu’elle est susceptible de toucher chacun de nous. L’âme humaine est ainsi faite que la joie et la douleur, la profondeur et la légèreté s’y côtoient et s’y mélangent sans cesse, et la musique de Françaix constitue une passerelle entre ces deux pôles. Elle n’a pas besoin de s’appesantir sur le sort tragi-comique du fourbe Carandas, ni de forcer le trait, c’est dans son naturel qu’elle puise son pouvoir expressif. En ce sens, L’Apostrophe est un jalon essentiel dans l’œuvre de Jean Françaix6, qui montre combien l’humour est pour lui bien autre chose que l’aspiration à tout percevoir sous l’angle du divertissement.

Toutefois, dans son opéra La Main de Gloire (1945), cette perception tragique de la dérision s’exprime avec plus d’évidence encore. Tiré d’une nouvelle de Gérard de Nerval, le livret prend place dans le Paris de la Renaissance et fait une part importante à l’élément fantastique. Honnête artisan drapier, ayant épousé la très jolie fille de son ancien maître, Eustache se voit en butte au sans-gêne du neveu de celle-ci, Joseph, sorte de capitaine matamore, arquebusier de son état, dont le premier défaut consiste à confondre l’échoppe d’Eustache avec une hôtellerie. Peu aventureux de sa nature, notre artisan fait appel à la science magique de Maître Gonin qui jette un sort sur l’une de ses deux mains. Voilà notre Eustache vainqueur (presque malgré lui) en duel de l’indiscret Joseph. Mais les prouesses de la main ne s’arrêtent pas là : elle s’en prend au juge chargé d’examiner le cas du pauvre Eustache, puis au bourreau, entraînant la condamnation puis l’exécution du malheureux. Son rôle accompli, la main de gloire retourne à son propriétaire et rejoint, sous les yeux de la foule médusée, l’antre de Maître Gonin. Cet argument, entre ombre et lumière, offre un terrain propice à l’inspiration de Jean Françaix. Nous retrouvons, en effet, son humour virtuose dans le court prélude orchestral et la scène initiale entre le chœur et Maître Gonin (le passage dans lequel la foule se précipite pour savoir l’avenir est un exemple achevé d’écriture totalement maîtrisée), dans le trio entre le couple Eustache et l’importun cousin (« Vite, vite, allons dîner ») ainsi que dans le troisième tableau. Celui-ci, titré Les Cauchemars d’Eustache, est une scène qui ne s’inscrit pas dans la continuité dramatique, mais qui réserve un feu d’artifice imaginatif. Le chœur incarne des bouteilles qui se bousculent, puis des instruments qui finissent par interpeller directement le chef d’orchestre. Jamais Françaix n’a montré avec autant d’éclat et d’aisance, qu’au cours de ce quart d’heure enlevé dans un tempo endiablé sa capacité à concevoir de vastes édifices polyphoniques dont la densité n’égale que la clarté. Mais la tendresse est aussi largement présente, en particulier au début du deuxième acte, dans le duo Eustache/Javotte, et dans la scène de la prison où Eustache s’adresse à sa femme absente (l’un des plus beaux airs de ténor du répertoire). Et peu à peu, ainsi que dans une architecture romane, les grimaces de figures terrifiantes avoisinent la symbolique sacrée la plus haute, la farce devient tragédie. Lorsque, dans la scène finale, Eustache est mis à mort, le sourire se fige, et c’est à une danse infernale que nous convie un orchestre déchaîné que domine à peine le cri de Maître Gonin « Le mal triomphe, je suis vainqueur ». Au-delà de la référence au Méphistophélès (encore lui !) de La Damnation de Faust de Berlioz, il est impossible de ne pas voir dans ce tableau la métaphore de la consternation de Françaix face à l’effroyable carnage qui s’opère en Europe alors même qu’il compose l’œuvre, de ne pas comprendre la déception qui pouvait être celle de tout homme en face de la tragique capacité qu’il a à détruire l’autre. La Main de Gloire est tout sauf un simple fabliau dans la lignée du Roi d’Yvetôt (1927) de Jacques Ibert, car si elle est riche de résonances présentes, elle n’est pas non plus la fantaisie que se serait permis pour rire un créateur, entre deux œuvres à la gloire de la liberté (comme c’est le cas des Mamelles de Tirésias de Poulenc, entre Figure Humaine et Un Soir de neige), mais bel et bien l’un de ces précieux et rares moments où l’artiste exprime directement son inquiétude à travers ses personnages. Il est incompréhensible qu’une œuvre de cette richesse ne se soit pas durablement imposée au répertoire, tant elle représente un résumé de tout ce que peut véhiculer, en terme de sentiment, le genre lyrique. Voici plus de cinquante ans qu’aucun théâtre ne s’est penché sur le sort de cet ouvrage, et il est plus que regrettable que le public actuel n’ait pas de contact avec cette œuvre unique, à la fois séduisante et effrayante comme une gargouille médiévale.

Pour autant, et fut-elle dramatique, cette dimension de la dérision tragique n’est jamais antithétique de la notion de plaisir musical, ce plaisir dont le moment est venu de cerner mieux les modalités.

MUSIQUE POUR FAIRE PLAISIR

Il est un fait certain que l’évolution de l’art et de sa finalité, en regard du mouvement de l’histoire, pose clairement la question : peut-il et surtout doit-il chercher à se situer, même fugacement, même sous une dimension accessoire, dans une dynamique de plaisir ? Au regard du destin de l’Europe à la fin des années trente, la démarche d’inscription dans le pur plaisir de l’instant, qui demeure celle de tout un pan de la création artistique des années vingt, peut être lue non seulement comme une erreur, mais comme une provocation. En se situant dans la direction de l’axiome debussyste « La musique doit humblement chercher à faire plaisir », Jean Françaix assumait un choix qui prêtait et prête encore au malentendu, tant il devient dès lors facile de l’enfermer, sans l’entendre, dans le tiroir où se trouvent commodément rangés et classés tous les compositeurs ayant osé sacrifier aux délices d’un art hédoniste.

Si l’on prend la peine d’examiner plus attentivement les motivations du musicien et leur voie de réalisation, le problème apparaît sous un jour beaucoup plus nuancé. Permettre à l’art de faire humblement plaisir n’a jamais consisté, pas plus sous la plume de Debussy que sous celle de Françaix, à reconnaître son incapacité à s’exprimer dans des sphères plus élevées, et encore moins à autoriser implicitement qu’il puisse, en quelque manière que ce soit, s’avilir pour chercher à plaire. Faire plaisir n’est pas forcément synonyme d’attirance vers le bas, mais bien d’un souci de toucher l’auditeur, et la main tendue en ce sens ne déprécie ni l’œuvre, ni son créateur. En dynamitant les bases de la grammaire tonale, telle que le siècle la lui léguait, dans son Prélude à l’après-midi d’un faune, Debussy ne renonçait pas, bien au contraire, à exercer sur le public une séduction qui lui ouvre toutes grandes les portes de cet univers si personnel. En se faisant l’avocat de ce plaisir en musique, sans jamais accepter de déchoir sur le plan de la qualité d’écriture ou de l’architecture, Jean Françaix affiche, et ce dès le Concertino pour piano et orchestre (1933), une ligne de conduite esthétique dont il ne déviera pas et dont la probité (tenter de séduire le public en l’élevant, faire plaisir tout en développant sans cesse l’exigence) est on ne peut plus éloignée de cette insouciance dont on lui fait si souvent le reproche injustifié.

Dans Les Bosquets de Cythère (1946), suite de sept valses pour orchestre, le compositeur joue ouvertement la carte d’une référence à un plaisir immédiat et à un rythme connu. Et pourtant, ce petit cycle se hisse bien au-dessus de l’œuvre de circonstance. Françaix y prend lui-même un plaisir manifeste à décaler ce rythme, à le travestir, à le varier sans cesse, à le parer d’harmonies toujours changeantes et d’une incroyable richesse. Et si la sixième, La belle Damnée de chez Maxim’s, adopte résolument une courbe charmeuse qui, à défaut d’être noble, ne craint pas d’être sentimentale, le compositeur y démontre avec brio que, sans se renier jamais, une œuvre d’art peut trouver, en ce plaisir qu’elle suscite, sa propre justification.