PLASSON Michel

Michel PLASSON, chef-d’orchestre

« La Musique française, c’est la musique du bonheur. »

Michel Plasson

L’ART DE MICHEL PLASSON

L’action constante de Michel Plasson en faveur de la musique française, dans un constant esprit de découverte ou de redécouverte, cette insatiable curiosité qui lui a permis de nous rendre peu à peu des pans entiers de répertoire que la versatilité de la mémoire condamnait peu à peu à devenir de ces monuments qui ne sont plus visités, une joie toujours communicative de redonner vie à une œuvre ou de la porter sur les fonds baptismaux, sont autant de traits qui donnent plein droit à la reconnaissance du public. Mais s’en tenir à rappeler cette démarche revient, et c’est une indéniable carence, à passer sous silence ce qui fait l’art du chef d’orchestre. À l’heure où le son des orchestres va se standardisant à l’excès, où la personnalité des chefs semble avoir de moins en moins de poids et tout aussi peu d’espace pour s’exprimer, il semble nécessaire de cerner en quoi l’art de la direction de Michel Plasson fait de lui par essence un défenseur idéal du répertoire français.

La diversité d’un répertoire

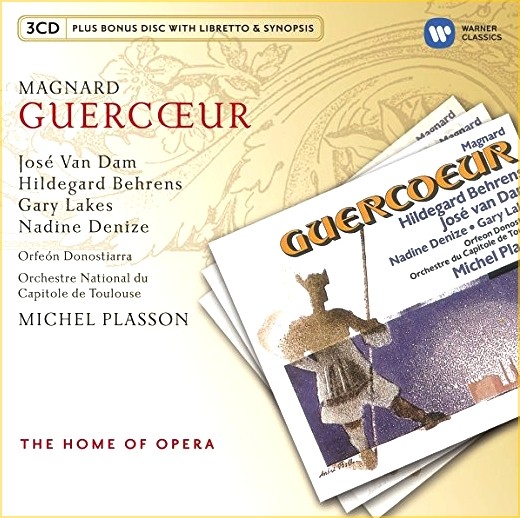

Rien de plus difficile à définir, dans l’absolu et pour qui aime les définitions simplificatrices, que la musique française. Une première appréhension semble décourager toute tentative de dégager des lignes esthétiques générales. Rien de plus opposé, diront certains, que la démarche cyclique d’un César Franck ou d’un Vincent d’Indy ou la perfection formelle d’un Camille Saint-Saëns et le sens primesautier d’un Emmanuel Chabrier, l’altière grandeur d’un Albéric Magnard, le jaillissement polyphonique d’un Darius Milhaud ou la gouaille alternant avec la profondeur de sentiment d’un Francis Poulenc, sans parler du sens de la grandeur et de l’image d’un Hector Berlioz. Il faut bien admettre que, contrairement à ce qu’une approche synthétique de l’école allemande est à même de mettre en évidence, l’école française semble se fédérer bien davantage autour de refus communs que de manifestes esthétiques ; lesquels, lorsqu’ils existent1 n’ont jamais valeur de dogme : refus de la science compositionnelle exercée pour elle-même, refus du pathos, refus pour la prééminence du contrepoint sur l’harmonie, ce qui sous-entend un souci constant de la ligne mélodique. Pour autant, et de toute évidence, chaque personnalité s’est toujours sentie libre de gérer ces refus comme elle l’entendait au moment de la composition de l’œuvre.

La mission du chef d’orchestre est donc de rendre au mieux cet équilibre subtil entre ce qui peut apparaître comme une légèreté de facture et une gravité sous-jacente, une délicatesse de texture orchestrale qui pourrait passer pour une excessive fragilité, un sens de l’humour qui jamais n’exclut la qualité musicale, mais se révèle plutôt comme la constante pratique de l’art élégant de la litote. Michel Plasson n’a de cesse de cultiver cette souplesse, ce sens de l’équilibre, fût-ce jusque dans l’excès apparent d’un Berlioz, cette ductilité de la ligne mélodique qui permettent à l’auditeur le moins averti non seulement de pénétrer au cœur de l’œuvre, mais d’en discerner les liens avec d’autres, de dégager, à l’écart de toute scholastique, les lignes de force d’une musique française qui, sous sa baguette, révèle continuellement ses richesses et ses forces souvent insoupçonnées.

Alléger la texture

On ne saurait être trop reconnaissant à Michel Plasson de nous avoir le premier rendu les pages majeures de la musique française de la toute fin du XIXe siècle. La densité contrapuntique chez Guy Ropartz, Albéric Magnard ou Ernest Chausson, jointe à l’opulence harmonique peut, sous l’impact d’une lecture par trop superficielle, donner une impression d’empâtement de la texture. Michel Plasson veille, et instille avec un naturel qui force l’admiration la nécessaire lisibilité qui rend à ces musiques leur part indispensable de limpidité. La Symphonie n°3 avec solistes vocaux et chœur conjugue chez lui une sobriété qui ne cache pas des racines quasi-gluckistes et un sens de la clarté qui la rend idéalement lumineuse. De même, la Symphonie n°3 de Magnard révèle pleinement son double ancrage, avec une nette influence du post-romantisme allemand, tempérée par un goût de la couleur et un panache dans l’envolée qu’une direction moins vigilante aurait facilement étouffés.

La grandeur sans l’emphase

L’approche berliozienne de Michel Plasson respecte totalement le flamboiement romantique inhérent à l’orchestre du compositeur. Il cisèle avec soin les contrastes timbriques, les modulations par accrochage de notes qui permettent au musicien ces changements subits de couleurs si caractéristiques, et parvient à respecter le sens de la grandeur qui caractérise la Symphonie fantastique ou Harold en Italie. La splendeur des images musicales, la richesse colorée qui apparente ces pages au génie pictural d’un Delacroix sont bien présentes, mais le chef retient toujours l’orchestre de basculer dans une emphase excessive. Berlioz livre un geste compositionnel achevé, dans lequel tout est dosé, pensé, pesé avec une magistrale et souveraine exactitude ; en rajouter revient peu ou prou à dénaturer l’œuvre. Loin de l’étouffer, Michel Plasson lui rend sa force première, une verdeur et pour tout dire une fraîcheur exempte de tout geste compassé ou forcé. Il en va de même dans ses versions des Concertos pour piano ou de la Symphonie n°3 avec orgue de Saint-Saëns. La sincérité vient équilibrer l’ambition expressive et le musicien apparaît enfin et très heureusement dépourvu de cette carapace artificielle d’académisme que trop d’interprétations moins réfléchies ont contribué à lui accoler.

Transparence et poésie

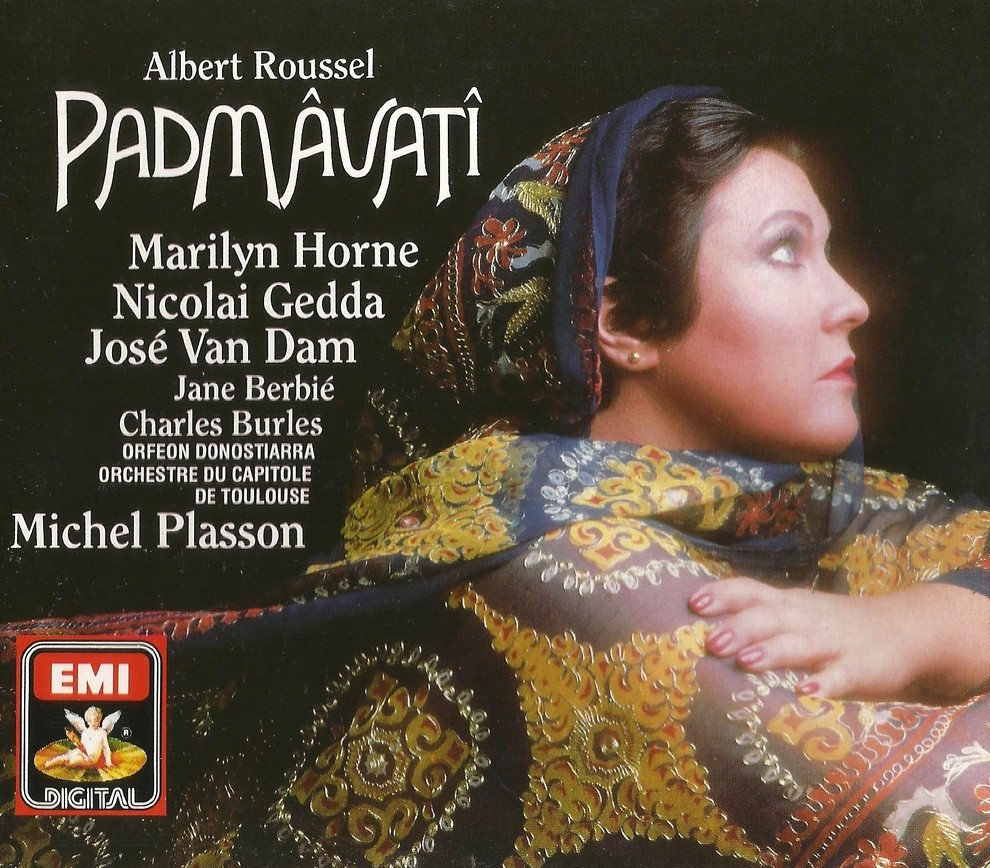

Les corpus debussyste et ravélien ont ceci de spécifique qu’ils imposent à l’interprète, de La Mer aux Valses nobles et sentimentales un double travail d’une part de lisibilité à la fois de la forme et de l’orchestration, de l’autre de dimension poétique indicible. Bien souvent, le chef privilégie soit la première dimension, avec une précision d’entomologiste qui laisse bien peu de place à la respiration expressive, soit la seconde, au risque de créer un flou sans rien d’artistique qui ravale ces œuvres au rang de tableautins aussi raffinés que fragiles. Michel Plasson veille avec un soin jaloux à la transparence des plans sonores, sans jamais sacrifier le naturel de la respiration. Dans la lignée d’un Manuel Rosenthal, il fait de la transparence un vecteur de la poésie et non son étouffoir. Il en va de même de sa versions des Évocations d’Albert Roussel, qui conjuguent sous sa férule charme impressionniste et netteté du trait.

Verdeur et clarté

Les symphonies d’Honegger ou de Milhaud posent, et c’est là sans doute l’une des raisons de leur rareté au répertoire, de redoutables problèmes stylistiques. La densité contrapunctique et la sensibilité beethovénienne d’Honegger peut aboutir à un dessèchement ou à une aridité excessive. Mais cette option radicalement néoclassique prive aussi bien les Symphonies n°2 et 3 « Liturgique » de leur part d’urgence et d’espoir, ou pareillement la n°4 « Deliciae Basilenses » de son humour poétique. Il n’est que d’écouter l’ultime mouvement de cette dernière pour discerner combien Michel Plasson a muri ces œuvres, et avec quel subtil équilibre il met en évidence leur ancrage dans l’école française. De même, l’art de Milhaud ne s’interdit pas l’opulence polytonale et polymélodique, et la mission du chef devient de rendre possible le suivi simultané de plusieurs mélodies superposées. Le dernier mouvement de la Symphonie n°2 est, à cet égard, particulièrement redoutable. Michel Plasson met en avant l’exubérance lyrique, la méditerranéité de Milhaud, il en exalte l’énergie tout en jugulant le flux polytonal qui gagne en saveur. Il est regrettable que l’intégrale amorcée des symphonies n’ait pu être menée à son terme, tant les deux volumes parus s’avéraient prometteurs.

Humour et finesse

L’humour apparaît comme une vertu théologale de l’école française, mais il s’agit quasi-constamment d’un humour distancié et non d’un art de la blague. Trop souvent, Emmanuel Chabrier ou Erik Satie se trouvent réduits au rôle d’amuseurs publics dépourvu de tout raffinement et de toute ambition poétique. S’il sait « faire rire » l’orchestre d’España, Michel Plasson a toujours à cœur de faire résonner la mélancolie sous-jacente de la Suite pastorale, sans parler du Satie secret et sensible de Relâche. Loin des interprétations tapageuses, le chef privilégie toujours une lecture distanciée, souriante sans excès, pudique jusque son humour, toujours nimbé de tendresse (à cet égard, les versions par Michel Plasson de la Dolly ou des Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré demeurent des modèles du genre).

Le chef d’opéra

Dans le domaine lyrique, les choix de Michel Plasson reflètent son insatiable curiosité. De ses lectures tout en nuances de Werther ou d’Hérodiade de Massenet, qui excluent tout alanguissement ou toute mièvrerie, à l’exigeante et flamboyante Padmâvati de Roussel, Plasson se comporte toujours en dramaturge de la direction, sensible à la conduite dramatique de la scène, sans pour autant sacrifier quoi que ce soit de la subtilité de ces musiques. Ses versions de La Vie parisienne ou d’Orphée aux Enfers d’Offenbach ont signé le début d’une vraie reconnaissance du compositeur, dépouillé de son masque bouffon pour révéler sa parenté avec la grande filiation de l’opéra-comique auquel il insuffle une vie, une réactivité dramatique presque féline et toujours élégante.

Un explorateur infatigable

Chaque interprétation de Michel Plasson, chaque création à laquelle il s’est attaché (comment ne pas se souvenir du Montségur de Marcel Landowski ou des Millions d’oiseaux d’or de Serge Nigg ?) démontre, outre les qualités de maîtrise et de probité artistique déjà signalées, une joie d’exercer son art, une faim musicale jamais apaisée et sans équivalent depuis Charles Münch qui rendent le legs de Michel Plasson aussi précieux qu’inestimable, et lui donne plein droit à la reconnaissance aussi bien des publics que des musiciens, gratitude dont ces lignes se veulent un modeste mais sincère et vibrant témoignage. □

____________________________

1Tel est le cas pour le Groupe Jeune France (Yves Baudrier, Daniel-Lesur, Olivier Messiaen, André Jolivet), mais les membres du groupe en ont usé avec la plus grande liberté, de même que leurs ainés du Groupe des Six en avaient fait avec les données rassemblées par Jean Cocteau dans Le Coq et l’Arlequin.

Portfolio

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Partager sur :