OFFENBACH, Journal du Bicentenaire, 1819-2019

|

« Plus de cent trente œuvres théâtrales (un grand opéra romantique, Die Rheinnixen, des opéras-comiques, des opéras bouffes, des opérettes, de la musique de scène), quelques oratorios, cantates, mais aussi des œuvres concertantes pour son propre instrument, le violoncelle (dont un immense concerto dit ‟militaire”), maintes pages symphoniques, sacrées, de chambre, de danse, des mélodies, des œuvres pédagogiques… Bien que la situation ait évolué depuis deux décennies, un grand nombre de ces ouvrages sont encore inédits, ou attendent une publication fidèle. Étouffée depuis de nombreuses années sous des arrangements vulgaires, tantôt boursouflés tantôt squelettiques, l’œuvre d’Offenbach retrouve sa véritable dimension lorsqu’on la restitue à sa vérité musicale et dramatique. C’est avant tout à cela qu’aspirent les travaux musicologiques en cours : rendre au compositeur son vrai visage. »

Jean Christophe Keck, compositeur, chef d’orchestre, musicologue, Une œuvre monumentale se réveille, Offenbach chez Hoffmann, Site Opéra National de Paris.

JOURNAL du BICENTENAIRE 2020 – suite –

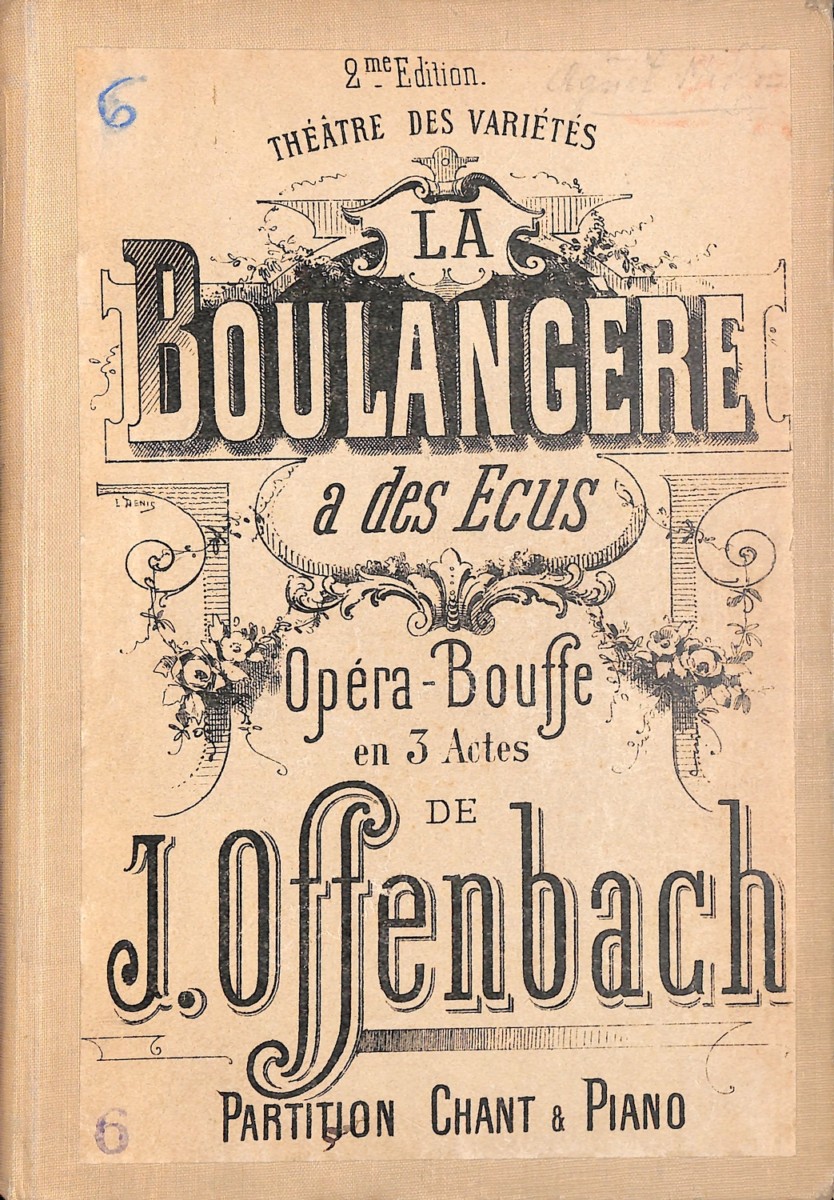

La Boulangère a des écus, carrefour de la trajectoire offenbachienne

Lionel PONS

Enchastrayes, 26-30 décembre 2019

Pour Alain Joubert, en témoignage d’amitié

Si la légende longtemps entretenue d’un Jacques Offenbach (1819-1880) étroitement associé à l’exclusif rayonnement du Second Empire – et par conséquent déchu après la guerre de 18701 – a fait long feu, le corpus pourtant important composé sous la Troisième République continue tenacement, et malgré les légitimes espoirs que le public pouvait placer dans les célébrations du bicentenaire de la naissance du compositeur, à faire l’objet de ce qui relève à la fois d’un dédain difficile à comprendre et d’un oubli également injuste. Certes, des productions récentes ont remis en lumière aussi bien Le Roi Carotte (1872)2 que Maître Peronilla (1877)3 ; Madame Favart (1878)4 ou La Fille du Tambour Major (1879)5 reparaissent sur les scènes de province, mais très curieusement la partition de La Boulangère a des écus, sans doute du fait de plusieurs facteurs, n’a vu se pencher nul « prince charmant » sur son long sommeil, puisqu’aucune reprise de l’ouvrage n’est intervenue depuis la production radiophonique due à la troupe radio-lyrique6 en 1965, et que la scène ne s’y est plus intéressé depuis quasiment un siècle. L’œuvre révèle pourtant à qui veut bien se pencher sur elle des qualités musicales et dramatiques certaines, qui auraient dû, en toute justice, lui valoir un autre destin, mais force est de constater que, dès le départ, ce qui aurait dû être un bouquet final de la collaboration Offenbach – Meilhac – Halévy – Hortense Schneider n’a pas rempli les espoirs que le compositeur avait placé en elle.

Une genèse complexe

Les premiers mois de l’année 1875 sont marqués pour Offenbach par la nécessité désormais incontournable d’abandonner la direction du Théâtre de la Gaieté Lyrique. Le goût du public pour des mises en scène de plus en plus fastueuses, via le genre alors florissant de l’opéra-féérie conduisent le compositeur, malgré le succès indéniable de plusieurs productions, à quitter un théâtre auquel il était particulièrement attaché. La presse annonce ce dernier dès le 13 juin. Conscient qu’il clôt avec les honneurs (chaque interprète, chaque technicien sera payé jusqu’au dernier centime, le théâtre s’engage par contrat à continuer à jouer plusieurs de ses ouvrages) le dernier chapitre directorial de sa vie artistique, Offenbach ne s’en plonge pas moins immédiatement dans deux projets promis aux Bouffes-Parisiens, en l’occurrence La Créole (1876)7 et La Boulangère a des écus. Cette dernière doit signer les retrouvailles du musicien, des deux librettistes associés aux triomphes d’avant-guerre, Henri Meilhac (1831-1897) et Ludovic Halévy (1834-1908), et d’Hortense Schneider (1833-1920). Or, les deux auteurs ont, depuis 1870, élargi leur horizon vers l’étoile montante de Charles Lecocq (1832-1918) et vers le goût renouvelé du public pour un type de spectacle plus en accord avec le « retour à la moralité » affiché par la Troisième République naissante. La satire sociale ou politique, si elle n’est pas absente, s’efface cependant devant un divertissement plus bourgeois, dont le sujet évite soigneusement les aspects potentiellement scandaleux8 pour se replier souvent sur ce que Robert Pouvoyeur (1924-2007)9 regroupait sous l’expression « nuit de noces contrariée ». En homme de théâtre à l’instinct quasi-infaillible, Offenbach a parfaitement saisi et intégré cette tendance, comme en témoigne la parfaite réussite de La jolie Parfumeuse (1873)10, et s’il compte sur les retrouvailles avec celle et ceux qui ont été les complices de ses plus marquants triomphes sous le Second Empire, il fait de La Boulangère a des écus une synthèse entre les données musicales et dramaturgiques propres à l’opéra-bouffe des années 1858-1870 et celles d’un opéra-comique qui doit beaucoup à la filiation Grétry-Boieldieu-Auber, que l’ancien violoncelliste de l’orchestre de l’Opéra-Comique qu’il est connaît parfaitement, et pour lequel il nourrit une profonde et sincère tendresse.

Malgré ces intentions pour le moins prometteuses, la partition n’avance pas comme le musicien l’aurait souhaité. En premier lieu, les librettistes ne sont pas enchantés à l’idée de retravailler avec un musicien dont ils pensent et avouent ouvertement qu’il appartient au passé. Le travail n’avance pas assez vite au gré de l’inspiration d’Offenbach qui les relance par lettre presque chaque jour sur le deuxième trimestre 1875.

Il faut forcer M. et H. à travailler, autrement nous serons au même point au mois de septembre11.

Du côté d’Hortense Schneider, les choses ne sont pas plus faciles. Les années qui passent n’ont en rien adouci le caractère difficile de la diva. Plus question cependant de la présenter comme une jeune première d’opéra-comique, Margot sera une fille du peuple que son ingéniosité commerciale et son goût de la spéculation ont conduit à réaliser une enviable fortune. Lointaine descendante de la Boulotte de Barbe-bleue (1866)12, elle ne se présente pas comme un canon de beauté, sa jeunesse s’éloigne peu à peu, elle se prévaut d’un franc-parler parfois sans apprêts et continue à plaire cependant. Rôle sur mesure donc, mais qui ne saurait à lui seul résumer toutes les facettes de l’éternel féminin, ce qui implique de facto la présence d’une autre figure féminine aux côtés de la boulangère. Pas plus qu’elle n’avait supporté la présence sur scène de Léa Silly incarnant Oreste dans La Belle Hélène (1864)13, Hortense Schneider n’est prête en 1875 à partager la scène. Avant même la lecture de la pièce, elle s’oppose à un rôle qu’elle considère comme insuffisamment développé, elle exige que son entrée en scène à l’Acte I soit différée, que cette même entrée puisse pour elle se faire accompagnée de son petit chien, toutes exigences auxquelles il convient de céder pour qu’elle consente à jeter un œil sur le rôle proposé.

Encore quarante-huit heures pour arranger ton rôle et le rendre tout à fait digne de toi, ô Reine, si cela est possible, et tout sera fini. Nous avons préféré retarder un peu la lecture et te voir absolument contente14.

Malgré ces concessions et le rôle « développé » du petit chien Fanfreluche dans la pièce, la diva ne s’apaise pas et le mois de septembre 1875 est marqué par des tensions de plus en plus accusées, au point que le directeur des Bouffes-Parisiens, Bertrand, choisit d’autorité de lui retirer le rôle et de l’octroyer à Melle Aimée. La décision soulage l’autre interprète féminine, associée au personnage de Toinon, Paola Marié (1851-1920), mais Hortense Schneider ne paraît pas se scandaliser outre-mesure de la chose. Bien entendu, le fait de se voir interdire l’accès au théâtre lors d’une répétition à laquelle elle a été convoquée par erreur sera la cause d’une de ces colères homériques dont elle conserve le secret, mais elle semble accueillir avec soulagement le fait de ne plus incarner Margot. Ingratitude envers un musicien auquel elle doit la reconnaissance de son talent ? Sans doute en partie, mais très certainement aussi crainte de ne pouvoir à la fois être et avoir été. Hélène, Boulotte, la Grande-Duchesse, la Périchole sont encore dans les mémoires du public, et de toute évidence, la diva craint un peu le « face-à-face » avec les précédentes héroïnes qu’elle a portées sur les fonts baptismaux. Ce ne sont, en somme, ni le personnage de Margot ni la musique d’Offenbach qui sont en cause, mais bel et bien le temps qui fait qu’Hortense Schneider craint trop la comparaison avec elle-même.

|

Le départ de la diva alimente dans la presse les rumeurs défavorables à l’ouvrage, qui est créé le 19 octobre 1875. L’accueil n’est pas houleux ; pire, il est quasi-indifférent. La critique attend Aimée de pied ferme, et force est de reconnaître qu’elle ne possède pas tout à fait la présence scénique de Schneider. Margot un peu effacée, elle en viendrait presque à mettre en valeur la prestation impeccable de Paola Marié en Toinon. Le déséquilibre dans la distribution condamne l’ouvrage.

À ce point de vue, MelleAimée était bien la femme du rôle. Elle y étale une multitude de brillants qui sont ses seuls titres à l’attention du public. Entre les mains de Melle Aimée, le personnage de Margot s’éclipse, et au contraire de ce qui devait être, cède la place au personnage moins important de Toinon. La boulangère, enchâssée dans le strass, brille du faux éclat de la parure, et sa voix criarde fait grimacer un visage terne et sans expression15.

Injustice notable, que le temps n’a que très partiellement rachetée, la musique passe au second plan derrière la question de la distribution, tout se joue dans l’absence de Schneider et dans l’attente déçue du public. Là où, et nous y reviendrons, le musicien se livre à un travail de synthèse d’une rare intelligence et d’un parfait équilibre, la critique ne recherche que l’impossible survivance d’une époque révolue.

Tout en tenant compte de la bonne volonté de Melle Aimée, il faut avouer qu’elle n’a pas le relief que Melle Schneider aurait su donner au rôle de la boulangère16.

Au bout de quinze jours, il est clair que l’œuvre ne tiendra pas l’affiche encore longtemps, et les représentations cessent à la quarante-septième, le 4 décembre 1875. Offenbach reste persuadé des possibilités de la pièce, et relance immédiatement les librettistes pour mettre au point une nouvelle version, avec un troisième acte totalement refondu, avant son départ pour les U.S.A prévu pour avril. Étrangement, les librettistes ne croient pas aux chances éventuelles de La Boulangère, comme le note Halévy dans ses carnets :

Offenbach, Meilhac et moi, nous n’en pouvons plus, voilà la vérité. Nous en avons trop fait. Nous sommes à bout de chœurs, d’entrées et de sorties, de défilés, de départs, de couplets des demoiselles d’honneur, de ronde des pages… Et puis nous n’avons plus vingt ans, ni même quarante. L’audace et la fantaisie s’en vont avec la jeunesse, et c’est un genre qui, plus que tout autre, demande de l’audace et de la fantaisie. Nous savons, je crois, maintenant très bien notre métier. Et cela n’est pas sans inconvénient. Cela nous rend timides, prudents. Nous n’avons plus la témérité de l’inexpérience, nous ne nous jetons plus à l’eau la tête baissée sans nous inquiéter de la profondeur de l’eau. Nous cherchons une échelle pour descendre. Nous tâtons le terrain. Y a-t-il pied ? Oui … c’est bien. Alors, nous nous risquons et nous faisons La Boulangère, une pièce plate et banale qui ne pouvait ni réussir ni tomber ; ce qui est arrivé17.

La sévérité surprend, car la pièce reprend les mêmes caractéristiques que les livrets conçus par Meilhac et Halévy pour Le petit Duc (1878) ou La petite Mademoiselle (1879) de Charles Lecocq. Il en faudrait plus pour décourager Offenbach, d’autant que la nécessité de rembourser les dettes de La Gaieté le pousse toujours en avant. Avant même son départ pour les U.S.A, la nouvelle version de La Boulangère est prête. Le troisième acte comprend désormais deux tableaux, les personnages des maîtresses du Régent, Mmes de Sabran et de Parabère, sont désormais présentes. C’est au Théâtre des Variétés que l’œuvre est créée, le 27 avril 1876. Sollicitée, Hortense Schneider a refusé de reprendre le rôle, soucieuse de ne pas essuyer un échec. Elle ne tardera pas à quitter définitivement la scène, quelques mois plus tard, après la création de La Belle Poule (1876)18 d’Hervé (1825-1892). Aussi, c’est la gouailleuse Thérésa (1837-1913) qui incarne Margot dans une version conçue désormais pour la mettre en valeur. Le tableau 1 présente de façon synthétique les différences entre les deux versions de l’ouvrage.

Tableau 1. Les deux versions de La Boulangère a des écus

|

Version de 1875 |

|

Version de 1876 |

|||||

|

Personnages :

|

|

Personnages :

|

|||||

|

Acte I

|

|

Acte I

|

|||||

|

Acte II

|

|

Acte II

|

|||||

|

Acte III

|

|

Acte III

|

Incontestablement, la nouvelle version se révèle à la fois plus riche et plus équilibrée. Il n’en demeure pas moins que le premier tableau de l’Acte III reste dominé par des ficelles théâtrales propres au vaudeville, qui contrastent avec le caractère du reste de la pièce. Comme pour la précédente version, les librettistes ne croient guère à leur propre contribution :

On joue ce soir La Boulangère avec Thérésa. Quelle absurdité que cette reprise ! Voilà une pièce qui était à moitié tombée. Il y avait de beaux morceaux dans ce vase brisé, mais pour les ramasser il fallait attendre, faire ce que nous avons fait pour La Périchole, laisser passer deux ou trois ans. La fâcheuse impression des premières représentations s’est effacée, le public assiste en quelque sorte à une pièce nouvelle. Mais à trois mois de distance, chercher à amuser le public au mois d’avril avec ce qui l’ennuyait au mois de décembre, c’est de la maladresse19.

C’est compter sans l’abattage de Thérésa, sans cette présence scénique qui emporte le public, et fait merveille dès la première représentation, laquelle se solde par un triomphe. Le finale de l’Acte II et ses « trois cents femelles » emporte totalement l’adhésion de la salle, et force est au tatillon Halévy d’en convenir.

Thérésa avait raison … Nous n’y connaissions rien. Il faut s’incliner devant les faits. Le clou y était, et c’était bien la chanson des trois cents femelles. La salle, jusque-là, était restée froide, c’était bien la débâcle que nous attendions. Mais quand Thérésa, les mains derrière le dos, s’est plantée devant le Commissaire et a entamé son : « Comment qu’t’as dit ça, Commissaire … », la salle a dressé l’oreille, et quand elle a hurlé son : « Nous sommes ici trois cents femelles … », un véritable enthousiasme s’est déchaîné. On a répété deux fois les couplets, deux fois la réponse finale ; on aurait pu les recommencer trois, quatre fois … Jamais la salle n’aurait été lasse d’entendre cette étonnante inspiration […]. Thérésa a sauvé La Boulangère, et ce qui me paraissait devoir être un coup de grâce est un coup de fortune20.

|

| Source Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France |

S’ensuivent 35 représentations jusqu’au 31 mai, avant une reprise ultérieure en septembre 1876. S’il est difficile de trouver dans la correspondance du compositeur la moindre trace d’acrimonie, il manifestera avec pudeur la blessure ressentie devant le manque de foi de ses amis librettistes. La réaction du public lui aura, in fine, donné raison. Il écrit de New York à Ludovic Halévy :

Le succès de La Boulangère m’a ravi, et quoiqu’en dise notre cher Meilhac, je ne suis pas si bête que j’en ai l’air. Je lui pardonne de bien bon cœur, sachant combien peu il est méchant, mais quels sacrés nerfs !21

Au directeur des Variétés, il fait part de sa satisfaction, en regrettant entre les lignes que toute confiance ne lui ait pas été accordée dès le début de l’aventure :

Mon cher Bertrand, oui, je suis heureux, bien heureux du succès de La Boulangère. Je savais que j’avais raison quand, contre tout le monde, je défendais Thérésa. Je savais aussi que le grand succès d’elle serait dans le finale du deuxième acte ; je suis très heureux, surtout pour vous, mon cher ami, qui sur un hiver tant soit peu gâté, avez fini brillamment votre campagne.22

Une fois de plus, l’instinct théâtral du compositeur ne l’aura pas trompé, et il savoure, du continent américain, une victoire remportée sur l’essoufflement de l’amitié de Meilhac et Halévy pour lui. Il est donc difficile d’expliquer comment ce succès, qui apporte au compositeur la certitude de pouvoir encore travailler avec et pour les Variétés, n’a débouché par la suite que sur de très épisodiques reprises, puis sur un oubli profond, et le présent article ne saurait prétendre apporter une réponse à cette question. Mais il n’est peut-être pas inutile, ce point historique et synthétique une fois présenté, d’insister sur quelques-uns des aspects les plus originaux de cette partition méconnue.

Margot et Toinon face-à-face : l’opéra-bouffe et l’opéra-comique

Offenbach et ses librettistes n’ignoraient pas, dès le départ, le risque qu’ils prenaient en juxtaposant deux personnages féminins dont l’importance dans l’intrigue était comparable. Connaissant par le menu ce qu’était devenu le caractère d’Hortense Schneider, c’était s’exposer à des orages dont on ne peut penser que les trois compères les aient encourus sans raison. À y mieux regarder, ces deux caractères sont utilisés dans deux buts bien précis :

-

d’une part, figurer un duo de personnages féminins dont l’un, par sa douceur et sa soumission, compense ce que l’autre affirme de tempérament libertaire. Toinon et Margot font écho directement à ce que les mêmes Meilhac et Halévy avaient déjà tenté dans le « couple » Micaëla-Carmen la même année. Cette habitude d’équilibrer ainsi les figures féminines, de façon à rendre plus acceptable une forme d’émancipation d’une des héroïnes est une constante de l’opéra-comique, dont il ne faut pas omettre ce qu’il doit à la société bourgeoise de la monarchie de juillet. Ainsi, la large contribution de D.F.E Auber (1782-1871) au genre ménage-t-elle souvent ce type de dualisation féminine, comme dans le couple Marguerite-Manon de Manon Lescaut (1856)23. Il faudra attendre 1884 et la Manon de Jules Massenet (1842-1912) pour que les librettistes, Henri Meilhac et Philippe Gille (1831-1901) osent se passer de cet équilibrage et présentent une unique héroïne dont le public devra accepter pour ce qu’elle est l’appétence au plaisir. Nul doute que le choix de faire intervenir un couple Toinon-Margot ne relève avant tout de la volonté des deux auteurs, soucieux de ne pas scandaliser les sourcilleuses autorités du nouveau régime.

-

d’autre part, et c’est là une volonté qui relève du seul compositeur, opérer une mise en miroir de deux genres également chers à son cœur. Par beaucoup d’aspects, Toinon se rattache à l’opéra-comique. Ainsi, son duo avec Bernadille à l’Acte I est-il déjà révélateur. Le sujet en est mince, une scène de jalousie que le jeune homme parvient à retourner à son avantage sans même avoir fait d’aveux complets sur les raisons de son absence, mais la structure plus complexe qu’à l’accoutumée. Une introduction mouvementée précède deux couplets identiques, au centre desquels s’intercale une partie assez développée. Ce faisant, Offenbach tranche sur la simplicité des duos propres à l’opéra-comique Troisième République, et même sur les options à venir de l’opérette24. C’est que Toinon va symboliser au plus près ce qu’Offenbach reconnaît comme la noblesse de l’ancien opéra-comique, et va associer au personnage des formes plus élaborées. Pourtant, dans les deux couplets, les sentiments de Toinon apparaissent comme antithétiques (jalousie-amour inconditionnel). Mais des tourments de l’amante qui se croit abandonnée à l’élan passionné de la jeune femme prête à des compromissions pour l’homme qu’elle aime, le compositeur établit un pont, une forme d’unité et de cohérence psychologique. En comparaison d’ailleurs, Bernadille apparaît plus pâle, se contentant d’aiguillonner la jalousie de sa fiancée sans but véritable ou de répéter quelques adverbes. Toinon est une véritable héroïne d’opéra-comique tout droit sortie de l’univers de F.A. Boieldieu (1775-1834) ou de celui de Ferdinand Hérold (1791-1833), il suffit pour s’en persuader de réécouter sa romance mélancolique Ce que j’ai, tu le demandes à l’Acte I, qui tisse un lien direct avec la Fiorella des Brigands (1869)25 dans son Sait-on jamais pour quoi l’on aime ?. Mais il ne faut en rien passer sous silence l’empreinte d’Offenbach et ce en quoi il révolutionne la condition féminine à l’opéra. Toinon est honnête, vertueuse, douce, aimante, mais énergique, elle prend l’initiative de l’attaque comme du pardon, en femme de tête. Notons, d’ailleurs, que cette non-passivité est un lien direct et vivant entre les univers lyriques de W.A Mozart (1756-1791) et d’Offenbach. Margot, quant à elle, est presque un exact opposé. Rouée, intelligente et vive, ne s’embarrassant guère de scrupules ni dans les affaires ni en amour, son registre sera celui de la truculence. Fille de la Boulotte de Barbe-Bleue, elle assume, non sans drôlerie, sa condition de fille du peuple dont la spéculation fait une « nouvelle riche » et, ce faisant, synthétise nombre d’héroïnes d’opéras-bouffes de la période 1860-1870. La Gabrielle de La Vie parisienne (1866)26 ou la Catherine du Château à Toto (1868)27 l’annoncent déjà clairement. Toutefois, le changement de distribution intervenu pour La Boulangère a des écus et la présence de Thérésa vont conduire le compositeur à accentuer le côté gouailleur de Margot. C’est ainsi qu’elle hérite, au début de l’Acte II des couplets lestes sur l’histoire de Manon Frelu, ainsi que du finale de ce même Acte avec les couplets des trois-cents femelles.

La mise en musique de ces deux personnages féminins ne permet pas seulement au compositeur de ménager la sensibilité morale du public, ou de figurer efficacement deux facettes de l’Éternel féminin, mais également de conjuguer, de réunir les deux typologies de l’opéra-bouffe et de l’opéra-comique.

Ravannes, constante de l’univers offenbachien

La présence du joyeux page dans La Boulangère a des écus doit beaucoup, bien entendu, au goût que manifeste l’époque pour les rôles travestis, dont certaines interprètes, comme Léa Silly, s’étaient fait une spécialité. Dans Le petit Duc, Lecocq en fera même un premier rôle, ce qui deviendra, à l’époque, l’une des clés du succès de l’ouvrage. Pour autant, l’androgynie de ces rôles n’est pas ce qui intéresse le plus le dramaturge qu’est Offenbach. Ravannes symbolise la joie, une forme d’insouciance dont la Troisième République ne peut plus l’accepter que sous les traits d’un quasi-enfant, fût-il déjà bien initié à tous les aspects de la vie. Deux interventions lui sont dévolues : les couplets qui ouvrent l’Acte I et ceux du premier tableau de l’Acte III. Dans le premier cas, le jeune homme, avec malice et cette pointe de mélancolie si caractéristique du génie d’Offenbach évoque la supériorité et l’habileté des femmes lorsqu’il s’agit de dépouiller un amant. La musique, par son élégance naturelle, parvient à racheter ce que le texte pourrait avoir de commun, mais le simple fait de le confier à un rôle travesti rend ce Où la femme a passé, le voleur perd ses droits particulièrement savoureux. Au troisième acte, sous couvert d’un numéro « de remplissage » qui n’influe que peu sur l’action théâtrale, les couplets Apprends à respecter nos droits, vil roturier, vil policier permettent au compositeur de faire passer une allusion discrète au poids de la censure morale sous la Troisième République. Les événements de la Commune de 1871 ne sont pas loin et sont encore inscrits dans toutes les mémoires. S’il n’est plus possible de railler le régime aussi ouvertement que dans les années 1860, la malice presque convenue de Ravannes le permet en filigrane.

Ce personnage, quoique secondaire, situe pleinement l’ouvrage dans la mouvance offenbachienne. Depuis l’Amoroso du Pont des Soupirs (1861)28, en passant par l’Oreste de La Belle Hélène, le Fragoletto des Brigands, le Fortunato de Madame L’Archiduc (1874)29 jusqu’au Frimousquino de Maître Peronilla, nombreux sont ces travestis joyeux, agiles, qui transposent sur la scène du théâtre lyrique léger les pages d’opéra, tels l’Urbain des Huguenots (1836) de Giacomo Meyerbeer (1791-1864) ou le Stefano de Roméo et Juliette (1867) de Charles Gounod (1818-1893). La spécificité de Ravannes est qu’il n’influe pas directement sur l’action dramatique. À défaut d’un véritable personnage fortement caractérisé et agissant, c’est un archétype que campe Offenbach. Pour ce qu’il sent bien être sa dernière rencontre créatrice avec Meilhac et Halévy, le compositeur se livre à un véritable travail de synthèse de son propre style. De là peut-être ce que plusieurs commentateurs ont cru devoir relever comme une faiblesse intrinsèque de l’ouvrage. Les personnages n’y auraient pas la même vigueur dramaturgique que dans les autres pièces du trio. C’est négliger cet aspect de somme que le musicien a délibérément souhaité faire exister dans La Boulangère : Toinon et Margot, véritable allégories de l’opéra-bouffe et de l’opéra-comique, Ravannes, petite divinité tutélaire de la joie, à laquelle le caractère travesti confère une féminité allusive.

Ce statut de témoin, pour ne pas dire de chœur antique de Ravannes en fait une étape importante dans la mise au point du caractère de Nicklausse dans Les Contes d’Hoffmann (1880)30. Il est celui qui sait, qui favorise les amours, qui en goûte la malice ou la douleur. Du Cupidon d’Orphée aux enfers (1858)31 à Nicklausse, sorte de divinité de l’amour dans le miroir, la lignée est claire, et Ravannes est l’une de ces figures archétypes de « Lares » des amours, qui prend pleinement sa place dans l’œuvre de synthèse qu’est La Boulangère a des écus.

Bernadille, étrange héros

Le sémillant coiffeur que se disputent Toinon et Margot surprend quelque peu par son caractère. La tessiture vocale reste celle du ténor d’opéra bouffe, le rôle ayant été conçu pour José Dupuis (1833-1900), par ailleurs créateurs des rôles de Malatromba dans Le Pont de Soupirs, de Pâris dans La Belle Hélène (1864), de Barbe-Bleue dans l’œuvre éponyme, de Fritz dans La Grande-Duchesse de Gerolstein (1867)32, de Piquillo dans La Périchole (1868), de Falsacappa dans Les Brigands, de Marcassou dans Les Braconniers (1873)33 ou du Docteur Ox dans l’ouvrage éponyme (1877)34. Mais ce jeune homme qui se laisse passivement aimer par deux femmes, sans prendre sur lui de choisir entre les deux (finale de l’Acte II), surprend par plusieurs aspects de son caractère :

-

dans son duo déjà évoqué de l’Acte I avec Toinon, il reste étonnamment passif, comme connaissant mal, en définitive, la nature passionnée de sa maîtresse. C’est bien lui qui lance le refrain récurrent de ce duo Voyons Toinette, voyons Toinon, mais d’une façon toute hésitante, qui laisse la part belle aux élans de la jeune femme.

-

ses couplets de l’Acte II Qu’y voulez-vous faire, c’est comme ça peignent l’amour comme une fatalité, et confortent, malgré l’entrain de la ligne mélodique, la relative passivité du personnage.

Faut-il pour autant ne voir en Bernadille qu’un bellâtre sans consistance ? Pas vraiment, mais sur le plan musical, il apparaît comme façonné par Toinon (duo de l’Acte I) ou par Margot (finale de l’Acte II). Ses thèmes propres lui sont souvent suggérés par les deux femmes, dont il apparaît comme une émanation directe. Bernadille n’est pas, à proprement parler, un anti-héros, mais il s’efface devant la puissance musicale et dramatique de ses deux adoratrices. Ce que Fritz ou Piquillo ne faisaient que suggérer, Bernadille le concrétise pleinement. Tel le Don Ottavio de Don Giovanni ou le Figaro des Nozze di Figaro, il doit tout ou presque au regard que la (les)femme(s) portent sur lui. La conception offenbachienne se montre ici fort en avance sur son temps, sous le travestissement d’une mécanique parfaitement rodée d’opéra-bouffe.

Pourquoi La Boulangère ?

Margot est boulangère enrichie dans les spéculations du système de Law, ce qui peut apparaître comme une allusion indirecte à la facilité avec laquelle les fortunes s’édifiaient et s’écroulaient sous le Second Empire, mais rien dans le livret ou l’action ne s’appuie spécifiquement sur cette activité. Musicalement, elle occasionne un très savoureux chœur des mitrons au début de l’Acte II, mais sans insistance aucune. Bien entendu, la chanson de Pierre Gallet (1698-1757), publiée en 1750, est le pivot sur lequel l’œuvre d’Offenbach est bâtie. Elle est déjà citée musicalement dans l’Ouverture, avant de reparaître dans le refrain des couplets de Margot à l’Acte I.

Cette citation va d’emblée donner à l’ouvrage une teneur « républicaine », tempérée par un non-sens chronologique, l’action se déroulant en 1718, soit plus de trente ans après que la chanson ait été composée. L’intérêt est donc pluriel de choisir cette mélodie comme axe musical de l’œuvre à venir :

-

un ancrage dans un XVIIIe siècle pré-révolutionnaire (plusieurs commentateurs ont voulu voir dans le côté grivois de la chanson une allusion à Marie-Antoinette, qui ne naît pourtant qu’en 1755), avec une possible allusion à la liaison entre Louis XV et Mme de Pompadour,

-

une dimension contestataire sous-jacente, inhérente à la teneur de la chanson, porteuse d’allusions au mouvement de la Commune, mais qui ne risquait en rien d’éveiller les foudres de la censure,

-

un côté collectif, le refrain étant connu du public, susceptible de fédérer immédiatement,

-

une référence à un XVIIIe siècle que l’opéra-comique a souvent idéalisé35 et dans lequel le public de l’époque se retrouve tout à fait, à travers les succès que remportent, à la même époque, les ouvrages de Ferdinand Poise (1828-1892) sur la scène de l’Opéra-comique (La Surprise de l’Amour en 1877 ou Joli Gilles en 1884).

Ce qui peut donc apparaître comme un choix curieux relève donc, tant de la part d’Offenbach que des auteurs, d’une démarche riche de sens, à plusieurs égards. Notons toutefois que, passé le cap de l’entrée de Margot à l’Acte I, la référence n’intervient plus dans le courant de l’ouvrage, supplantée dans les deux derniers actes par les couplets de l’histoire de Manon Frelu (dévolus à Margot dans la version de 1876, alors que Bernadille devait en chanter d’autres dans celle de 1875) et par les couplets des trois cents femelles.

Plaidoyer pour une résurrection

Ouvrage mal-aimé, né dans des circonstances difficiles, La Boulangère a des écus recèle pourtant nombre de numéros dignes de marquer les mémoires :

-

les couplets de Bernadille à l’Acte II Qu’y voulez-vous faire, c’est comme ça, qui reparaissent sous le même titre dans la version Willemetz de La Créole36, pleins d’alacrité,

-

les couplets des fariniers et des charbonniers, chantés par Flammèche et Délicat, également présents dans la version de 1934 de La Créole, qui voient Offenbach renouer avec ce talent qu’il possède pour créer des mélodies immédiatement familières à l’auditeur,

-

les couplets de Mmes de Sabran et de Parabère à l’Acte III, Dans notre doux pays de France, dont le primesaut se nuance d’une subtile mélancolie devant la fugacité du bonheur,

-

le chœur qui ouvre l’Acte II, Servons bien les clients, plein d’allant et d’élégance,

-

les interventions déjà signalées de Ravannes, toutes deux remarquables de naturel,

-

la mélancolique romance de Toinon à l’Acte I, empreinte de tendresse et de pudeur.

La richesse musicale de la pièce, le soin qu’a apporté Offenbach à l’équilibre final de l’œuvre, son caractère de synthèse entre opéra-bouffe et opéra-comique font de La Boulangère a des écus un jalon très important dans l’œuvre du compositeur, avant le bouquet constitué par les œuvres composées entre 1877 et 1879 pour le Théâtre des Folies-Dramatiques. La légèreté de touche de l’orchestration, qui répudie le brillant au profit de demi-teintes pastel pleines de séduction, l’abondance du don mélodique, en rien inférieur à celui qui irrigue les œuvres de la décennie précédente, la diversité archétypale des caractères justifieraient pleinement une résurrection de l’œuvre. On peut regretter que la commémoration du bicentenaire de la naissance du compositeur n’ait pas réveillé de son long sommeil cette belle-au-bois-dormant de l’art lyrique qui n’attend qu’une reprise pour prendre enfin dans la panthéon offenbachien la place qui aurait dû lui revenir de droit dès sa création. ♦

1 Force est de reconnaître que l’ouvrage alertement écrit d’Alain Decaux, Offenbach, Roi du Second Empire (Paris, Amiot, 1958) pêche par raccourci en occultant quasiment l’œuvre postérieure à 1870.

2 Opéra-bouffe-féérie en quatre actes et dix-huit tableaux sur un livret de Victorien Sardou (1831-1908).

3 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret attribué à Charles Nuitter (1828-1899), réellement dû à la plume d’Offenbach.

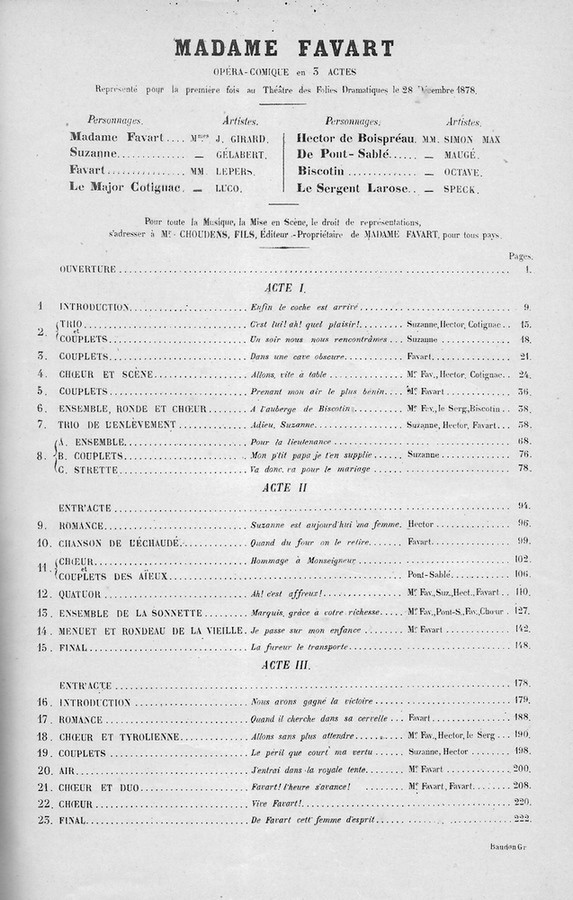

4 Opéra-comique en trois actes sur un livret d’Henri Chivot (1830-1897) et Alfred Duru (1829-1889).

5 Opéra-comique en trois actes sur un livret des mêmes.

6 Production rassemblant Lina Dachary, Claudine Collart, Denise Dupleix, Jeannette Levasseur, Aimé Doniat, Raymond Amade, Gaston Rey, Lucien Huberty, Jacques Pruvost, Gérard Friedmann, René Lenoty, Yves Kerven, Michel Martin et Pierre Saugey sous la direction de Jean-Paul Kreder en 1965.

7 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret de Meilhac et Albert Millaud (1844-1892).

8 La création de la Carmen (1875) de Georges Bizet (1838-1875), sur un livret de Meilhac et Halévy se solde par un scandale lié non à la texture musicale, pourtant radicalement novatrice, de l’œuvre, mais par le caractère scandaleux de l’héroïne, dont les librettistes avaient cependant édulcoré certains aspects présents dans l’œuvre de Prosper Mérimée (1803-1870).

9 Robert POURVOYEUR, Offenbach, Paris, Le Seuil, 1994.

10 Opéra-comique en trois actes sur un livret d’Hector Crémieux (1828-1892) et Ernest Blum (1836-1907).

11 Lettre de Jacques Offenbach à Bertrand, directeur des Bouffes-Parisiens, citée par Jacques BRINDEJONT-OFFENBACH in Offenbach mon grand-père, Paris, Plon, 1940, p. 217.

12 Opéra-bouffe en trois actes et quatre tableaux sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

13 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

14 Lettre de Ludovic Halévy à Hortense Schneider citée par André MARTINET in Offenbach, sa vie, son œuvre, Paris, Dentu, 1887, p. 215.

15 Édouard NOËL et Edmond STOULLIG, Les Annales du Théâtre et de la Musique, Paris, Charpentier et Cie, 1876, p. 288.

16 H. MORENO, « Semaine théâtrale et musicale », Le Ménestrel, n°2362, 23 octobre 1875.

17 Ludovic HALEVY, Carnets du 18 novembre 1875, reproduits dans la Revue des Deux Mondes, 15 février 1938, p. 836.

18 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret d’H. Crémieux.

19 Ludovic HALEVY, op. cit, reproduit dans la Revue des Deux Mondes, 15 février 1937, p. 839-840.

20 Ludovic HALEVY, op. cit, reproduit dans la Revue des Deux Mondes, 15 février 1937, p. 840.

21 Jacques BRINDEJONT-OFFENBACCH, op. cit, p. 223.

22 Jacques BRINDEJONT-OFFENBACCH, op. cit, p. 225.

23 Opéra-comique en trois actes sur un livret d’Eugène Scribe (1791-1861).

24 La plupart des duos dans les ouvrages d’André Messager (1853-1929) adoptent cette simple structure à introduction suivie de deux couplets identiques.

25 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret de Meilhac et Halévy.

26 Opéra-bouffe en cinq actes sur un livret de Meilhac et Halévy.

27 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret de Meilhac et Halévy.

28 Opéra-bouffe en deux actes (1861) puis en quatre actes (1868) sur un livret d’Hector Crémieux et Ludovic Halévy.

29 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret d’Albert Millaud.

30 Opéra-comique en cinq actes ou un prologue, trois actes et un épilogue, sur un livret de Jules Barbier (1825-1901) et Michel Carré (1821-1872) d’après E.T.A. Hoffmann (1876-1822).

31 Opéra-bouffe en deux actes (1858) puis quatre actes (1874) sur un livret d’Hector Crémieux et Ludovic Halévy.

32 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret de Meilhac et Halévy.

33 Opéra-bouffe en trois actes sur un livret de Chivot et Duru.

34 Opéra-féérie en trois actes sur un livret d’Arnold Mortier (1843-1885) et Philippe Gille d’après Jules Verne (1828-1905).

35 Phénomène qui perdure jusqu’à la tardive et méconnue Cottilon III, opéra-bouffe en trois actes d’Henri Casadessus (1879-1947) sur un livret de Gabriel Alphaud (1879-1952) et Pierre Maudru (1892-1992), créé en 1927.

36 En 1934, une nouvelle version de l’ouvrage, sur un livret d’Albert Willemetz (1887-1964) et Georges Delance, conçue pour Josephine Baker (1906-1975) a été créée, incluant des numéros issus d’autres ouvrages d’Offenbach.

2019 : Journal du Bicentenaire

Jean Alain Joubert

Muse infatigable et féconde,

Ces airs joyeux qu’il écrivait

S’en allaient à travers le monde,

Et le monde les répétait.

Henri Meilhac, « Stance à Offenbach », Inauguration du buste d’Offenbach, 19 novembre 1880.

Lundi 28 janvier 2019

France 3 proposait samedi 26 janvier une rediffusion[1] nocturne du Roi Carotte, opéra-bouffe féerie de 1872, œuvre qui eut un grand retentissement, après les événements de 1870-71, le compositeur retrouvant enfin créance auprès du public après de virulentes attaques dues à sa double origine allemande et juive.

Les fêtes de fin d’année 2018-19 se firent ‘absence remarquée’ sur l’écran télévisuel contrairement aux fêtes de l’an passé avec un spectacle qui était consacré à des extraits de ses ouvrages aux Folies-Bergères (France 3).

Il se peut que certaines choses m’aient échappé. Jean-Christophe Keck notait un peu amèrement, moi et mille autres avec, que le concert du Nouvel An à Vienne, en cette année de son bicentenaire, se fit sans lui. Or, Offenbach fut roi à Vienne, autant sinon plus qu’à Paris, où un théâtre était dédié à ses œuvres qui recevaient en cette ville le plus souvent un accueil plus favorable encore, si cela fut possible.

Dans Diapason no 676 de février 2019, Ivan A. Alexandre maugréait sur l’absence officielle de Jacques Offenbach aux commémorations nationales. On peut en effet en être surpris puisque notre Prince Caprice en raffole, mais seulement superficiellement on l’aura compris. Les circonstances faisant que son avènement ne soit vraiment pas un règne joyeux, il a préféré afficher l’austérité grave et repoussante que nous connaissons. Peut-être rejoint-il là le trait gracieux de Vincent d’Indy : « L’époque judaïque aboutit naturellement à l’intrusion d’un art inférieur, sorte de champignon parasite éclos sur la pourriture, que l’on appela : l’Opérette. »

Il ne me viendrait pas à l’idée de penser que Berlioz ne soit pas à mettre à l’honneur, le corpus du musicien est un immense tribut à la musique française. Toutefois, pour citer l’aimable chroniqueur : « Autre erreur : prendre le bouffe pour le bas. Les sarcasmes de La Vie parisienne ne valent-ils pas tant de fausses larmes ? L’humour noir de Barbe-Bleue, l’extravagance du Roi Carotte, l’insolence d’Orphée, l’ivresse des ensembles, la folie des galops, cet éclat de rire immémorial, n’est-ce pas ce qui nous fait le plus défaut depuis ? »

Et d’ajouter quelque peu dépité comme nous osons l’être : « Comme il manque le bouffe, le bouffe parisien ! Comme il était utile ! Comme il a le teint frais ce soir, notre vieux Jacques sans disciples ! Le ministre l’oublie ? Comme voilà un signe de bonne santé ! »

Chronique d’Ivan A. ALEXANDRE dans DIAPASON no 676 de février 2019

Non pas par réaction, me semble-t-il, mais par conviction, un Diapason d’or s’appose sur la pochette du disque que Jodie Devos consacre aux airs parfois peu fréquentés du répertoire du Mozart des Champs Élysées sous le titre « Colorature ». Nous y reviendrons plus en détail car c’est un des grands disques du bicentenaire à saluer pour son originalité. On notera au passage qu’il est produit par le label Alpha soutenu par le Palazzeto Bru Zane, comme presque tout ce qui parait de rare et d’intéressant ces derniers temps grâce à un mécénat inspiré, pas seulement pour Offenbach, mais pour tout le répertoire romantique français sous ses multiples formes.

On peut imaginer un numéro spécial « Jacques Offenbach » de Diapason à la date anniversaire, soit le numéro de juin 2019. Classica n’aura pas attendu pour saluer le maestro et a publié dès le mois de décembre un numéro spécial qui lui est dédié, assorti d’un double CD d’archives de l’INA et de Radio-France avec des raretés et des inédits.

Offenbach ne saurait s’envisager sous un aspect sombre, ni même revêtu d’un Gilet Jaune pour revendiquer sa reconnaissance encore non totalement confirmée, même si des sons se font entendre qui sont de bon augure.

_________________________

[1] Télérama no 3602 précise : « Peu jouée depuis sa création, cette fantaisie satirico-potagère teintée de merveilleux a resurgi fin 2015 à l’Opéra de Lyon… ». Une très belle production dont l’édition en CD serait opportune.

Jeudi 31 janvier 2019

Pour avoir enregistré l’émission de Philippe Venturini, Sous la couverture, avec Jean-Philippe Biojout au sujet de la publication de son ouvrage intitulé Jacques Offenbach (bleu nuit éditeurs, collection Horizons), l’audition des incongruités émises par le biographe m’auront suffit pour éviter de trop m’y attarder. La Fille du Tambour Major devenait La Fille du régiment et Maître Péronilla faisait s’empêtrer l’auteur et lui attribuer l’amusant titre de Maître Pétronilla ! Foin d’exactitude, pourquoi s’embarrasser lorsqu’on parle d’un saltimbanque, n’est ce pas ? C’est celui qui le pense qui l’est !

Vendredi 1er février 2019

Le numéro de décembre 2018-janvier 2019 de Classica lançait l’hommage au maître de l’opéra-bouffe en publiant un ensemble de trois textes sous l’intitulé La Folie Offenbach. Le premier « Offenbach par ceux qui l’on connu », textes recueillis et présentés par Jacques Bonnaure. Au-delà des propos vachards d’Émile Zola, des appréciations de Richard Wagner ou de Claude Debussy, on sait que Nietzsche fâché avec Wagner, se servit d’Offenbach contre son ex grand ami. Toutefois la citation utilisée par Jacques Bonnaure ne manque pas d’à propos pour définir l’art de notre maestro : « Offenbach, musique française, d’un esprit voltairien, libre, pétulante, avec un rien de ricanement sardonique mais claire, spirituelle jusqu’à la banalité (il ne farde point) – et sans mignardises d’une sensibilité morbide ou blondement viennoise. » L’appréciation de Camille Saint-Saëns dans son École buissonnière : notes et souvenirs (1913) peu connue est fort intéressante autant que conventionnelle car pour partie désavouée par la postérité du catalogue sérieux du compositeur : « Ce qui le rend intéressant, c’est une surabondance, une fertilité d’invention mélodique dont il y a peu d’exemples. Il improvise sans cesse avec une invraisemblable rapidité : ses manuscrits semblent tracés avec la pointe d’une aiguille ; rien d’inutile ne s’y trouve ; il usait autant qu’il pouvait des abréviations, la simplicité de son harmonie l’y aidant. Il pouvait ainsi produire en fort peu de temps des œuvres légères. […] Chose bizarre : Offenbach perdait toutes ses qualités quand il se prenait au sérieux… Les ouvrages d’Offenbach représentés à l’Opéra-Comique, Robinson Crusoé, Vert-Vert, Fantasio, sont très inférieurs à La Chanson de Fortunio, à La Belle Hélène et à tant d’autres opérettes justement célèbres. »

Saint-Saëns est un de mes compositeurs favoris, il est lui-même doté d’un sens mélodique remarquable, mais comme il fait erreur sur les œuvres plus sérieuses du musicien, car, et même si ce n’est pas juste, Les Contes d’Hoffmann sont mille fois plus joués aujourd’hui que son magnifique Samson et Dalila et l’on sait que, grâce au travail de Jean-Christophe Keck et quelques autres, ses autres opéras et opéras comiques sont aujourd’hui enregistrés et certains commencent une carrière internationale inattendue. Le mélodiste exceptionnel que Saint-Saëns observe admiratif chez Offenbach permet à l’auteur de Fantasio d’instiller une poésie ineffable dans ses partitions plus élaborées.

Ensuite, Charlotte Landru-Chandès suit l’écrivain et journaliste Nicolas d’Estienne d’Orves dans une « Promenade dans le Paris d’Offenbach ». Ils nous font faire le pèlerinage qui va des Bouffes-Parisiens à la dernière demeure du compositeur, avenue des Anglais au cimetière Montmartre, en passant par le boulevard branché, le Palais-Royal, les Tuileries, l’Opéra-Comique, le Théâtre de la Gaîté.

Enfin, Jérémie Rousseau recueille les confidences du plus « ardent et infatigable défricheur » du compositeur. Dans le « Le plus européen des compositeurs », Jean-Christophe Keck combat les idées reçues sur le maestro : « Certains clichés ont la vie dure. On croit toujours que sa musique est drôle, spirituelle, mais il n’y a pas une œuvre d’où l’émotion et la profondeur sont exclues… y compris dans des pages bouffonnes comme La Belle Hélène ou La Vie parisienne. C’est l’équilibre parfait entre la folie et l’émotion qui fait cette musique : des choses complètement débridées en côtoient d’autres d’une immense tendresse. […] Son génie tient à sa finesse mélodique et à ses superbes orchestrations, fines, très légères… comme Mozart ! »

Lors des répétions, il pouvait se montrer assez souvent fiévreux, tempétueux, proférant des critiques redoutées. Ces excès étaient tempérés par une grande générosité.

Très jeune, dans la fosse d’orchestre de l’Opéra de Cologne, aux côtés de son professeur de violoncelle, il absorbait déjà tout le répertoire. Ainsi, il arriva à Paris déjà imprégné de l’influence musicale de toute l’Europe.

Ses passions pour les femmes, le cigare et le jeu sont assez communes à beaucoup d’hommes. Sa passion fondamentale le rivait obsessionnellement au travail, de jour, de nuit, dans son fiacre, pendant ses échanges et conversations qui ne nuisaient nullement à son inspiration qui était comme le jaillissement d’une source intarissable.

Nous reviendrons sur ce texte plus tard au sujet de la reprise inimaginable du plus grand fiasco du compositeur, Barkouf.

De même nous aurons à cœur de reparler des étapes annoncées de cette année Offenbach.

Le double CD qui accompagne ce numéro de Classica propose des raretés et des inédits. Ces documents INA de Radio-Lyrique enregistrés dans les années 50/60 furent les étapes de notre initiation à la fabuleuse fécondité du compositeur. Trois œuvres en 1 acte, Le 66 (1856), Le Fifre enchanté (1868), Pierrette et Jacquot (1876). En complément des numéros des œuvres suivantes : La Princesse de Trébizonde, Moucheron, Le Pont des soupirs, Le Château à Toto, Les Bavards, Fleurette, Croquefer ou le dernier des paladins, La Jolie parfumeuse.

Idée heureuse qui pour beaucoup d’auditeurs sera une révélation des multiples talents de celui que l’on connaît seulement pour moins de dix partitions lyriques alors qu’il est l’auteur de plus de cent.

Samedi 2 février 2019 – dimanche 3 février 2019

Les Fées du Rhin : « …Ce n’est pas seulement une sublime redécouverte… c’est, ni plus ni moins, un total aggiornamento (mise à jour), suite à quoi personne… ne pourra plus jamais considérer le génie multiforme de Jacques Offenbach de la même façon. Une avancée musicologique considérable, une reconnaissance indispensable à ce compositeur aussi méconnu et mal aimé, que trompeusement populaire. »

Jacques Duffourg, resmusica.com, août 2002.

Le bicentenaire de naissance de Jacques Offenbach est en préparation depuis des années sous la houlette de Jean-Christophe Keck et des éditions Boosey & Hawkes, comme nous le verrons dans la poursuite de ce journal.

Vienne, 4 février 1864 : création de l’opéra romantique en 3 actes, Die Rhein-Nixen ou Die Rheinnixen. Depuis 1860, le compositeur jouit d’une immense popularité. Son épouse Herminie arrive de Paris afin de participer à cet évènement auquel l’empereur François-Joseph assiste en personne.

En amont, le directeur du Hofoper avait repoussé, à la grande fureur de Wagner, Tristan pour jouer Die Rheinnixen. Le livret de Charles Nuitter, d’un « romantisme artificiellement germanisé », était traduit, à mesure de sa rédaction, en langue allemande par Alfred von Wolzogen. Les difficultés lors des répétitions conduisent le compositeur à opérer d’importantes coupures qui rendent l’œuvre un peu plus hermétique, car d’avance « le sujet des Rhein-Nixen est un choix malheureux et le travail de M. Nuitter l’un des plus ratés que nous connaissons » écrira le critique Eduard Hanslick dans Die Presse.

Si le succès public est bien réel, il sera cependant de courte durée (dix représentations), la critique se montrant plus nuancée et la presse wagnérienne s’employant à nuire à l’ouvrage.

Hanslick loue une quinzaine de numéros de la partition sur les vingt-quatre qu’elle comporte et sans doute sa vision qu’il a de l’œuvre prépare une lointaine résurrection : « Nous ne doutons pas que les Rheinnixen d’Offenbach, lorsque leur livret aura été retravaillé, peuvent espérer rencontrer le succès sur les scènes allemandes et étrangères. Les nombreuses belles pages de la partition d’Offenbach méritent qu’on se donne la peine de procéder à cette réécriture[1]. »

Le 11 février, Offenbach assiste également à la création viennoise, au Carltheater, d’un opéra bouffe en 1 acte, sensiblement modifié, donné aux Bouffes-Parisiens en janvier 1864, Il Signor Fagotto[2]. Partition dédiée à Hanslick qui lors de sa création parisienne avait publié ces lignes : « La musique est gaie, voltigeante, gracieusement parée, ici et là un peu canaille et c’est pourquoi le succès à été complet. Voilà Paris ! » De retour à Paris, Offenbach, plongé dans son habituelle effervescence de projets va se désintéresser de cette partition qui ne connaîtra pas de création française. Il est, en outre, tout à la composition de La Belle Hélène dont il est difficile aujourd’hui d’imaginer le triomphe, le 17 décembre 1864, aux Bouffes-Parisiens. Lorsque parut La Belle Hélène, incarnée par Hortense Schneider, Paris devint ivre !

Tours, 28 septembre 2018, création française de l’opéra en quatre actes, Les Fées du Rhin, de Jacques Offenbach.

Au cours de l’été 2002, le Festival de Montpellier avait proposé une version française de concert de l’opéra ‒ version révisée, complétée et réorganisée par Jean-Christophe Keck en 4 actes ‒ ayant fait l’objet d’une parution en disques (3CD ACCORD, 2003). Christian Peter dans Forum Opera, commentait ainsi la parution en disque de cet opéra : « Cet enregistrement constitue un événement considérable à plus d’un titre. En premier lieu, parce qu’il révèle un visage tout à fait inattendu du compositeur. Pour combien de mélomanes en effet, Les Contes d’Hoffmann demeurent la seule incursion réussie d’Offenbach dans le domaine du grand opéra. » Interrogeant ensuite Jean-Christophe Kech, celui-ci expliquait la raison des incursions répétées du compositeur dans le domaine de l’opéra comique ou de l’opéra : « Depuis sa prime jeunesse, il avait toujours fréquenté le répertoire ‟sérieux” […] Mais le public, lui, demandait de l’Offenbach comique et celui-ci lui a donné ce qu’il attendait. » J’ajoute, sans jamais renoncer à son désir de réussir dans un répertoire officiellement plus estimé.

Christian Peter de poursuivre au sujet des Fées du Rhin : « Pour qui ne connaît que les opéras bouffes d’Offenbach, l’œuvre étonne par son envergure, son style, le raffinement de son orchestration, l’inventivité de son écriture. Outre le grand opéra français auquel Hanslick le compare, elle regorge d’échos semblant provenir de Weber, Mendelssohn, ou Schubert – tout en conservant certaines couleurs typiquement offenbachiennes et en déployant l’inépuisable inspiration mélodique qui caractérise le musicien français (d’origine allemande). Certaines mélodies, immédiatement séduisantes, sont construites selon un schéma attendu (de type couplet/refrain, tels les deux airs d’Armgard au premier acte). D’autres font preuve, dans leur écriture, d’une modernité étonnante. Tel est le cas dans le premier air de Franz, véritable scène de folie au masculin, où le trouble mental du personnage est admirablement suggéré par la musique. Les lignes y sont éthérées, jouées par les violons et les bribes de mélodies avortées chantées par le personnage.

Offenbach, ayant abandonné très vite l’espoir de voir son opéra repris, réutilisa quelques motifs dans des œuvres ultérieures (Fantasio, Les Contes d’Hoffmann) en les adaptant à leur nouveau contexte. »

Précisons que cette improbable résurrection – espérée lors de la création de l’œuvre à Vienne en 1864, par le critique Eduard Hanslick – fut possible grâce au travail de reconstitution de la partition complète et de la réorganisation du livret entrepris par Jean-Christophe Keck pour les Éditions Boosey & Hawkes. Ce concert avait été suivi d’un certain nombre d’auditions ou de représentations conformes à la nouvelle édition (huit de 2005 à 2018 sur le plan international) avant la création scénique française du 28 septembre 2018.

Annonçant l’impact qu’aurait la Première de la version française scénique, Stéphane Lelièvre, le 8 mars 2018, écrivait : « Œuvre à la fois raffinée et dramatique, aux couleurs singulières mais semblant en même temps se nourrir aux plus nobles sources germaniques… Cette production a le mérite de rappeler l’importance de cette œuvre majeure et prouve qu’une réalisation scénique de cet opéra est possible et hautement souhaitable. »

En septembre 2018, l’Opéra de Tours réalise donc la création de cet opéra jamais donné en France : Les Fées du Rhin, opéra romantique (et féerique) en 4 actes de Jacques Offenbach. La création est d’autant plus significative qu’elle révèle un côté inhabituel du compositeur : le genre noble du grand opéra romantique. S’il se montre ouvertement germanique dans l’inspiration et la conception des personnages et des situations (dans la lignée d’Hoffmann, de Weber…), il reste imprégné par l’art du grand opéra français (Halévy, Meyerbeer, Auber) et excelle dans cette partition, à la manière de Gounod dans la maîtrise des ensembles et par le raffinement continu du tissu orchestral.

« Sur cet argument qui s’inspire de différents mythes dont ceux de la Lorelei et des Wilis, Offenbach a composé une musique foisonnante à l’orchestration inventive et originale qui comporte de nombreux chœurs – les paysans, les soldats, les elfes – plusieurs airs qui captent l’attention, quatre duos, deux trios dont celui qui réunit Gottfried, Conrad et Franz au troisième acte est particulièrement remarquable, des scènes spectaculaires comme le final du trois qui alternent avec des pages plus intimistes. On y reconnaît des morceaux que le compositeur a réutilisés dans ses ouvrages postérieurs au premier rang desquels le chœur des Elfes, évoqué dès l’ouverture, qui deviendra la célèbre barcarolle des Contes d’Hoffmann… »

Les qualités de la distribution sont généralement saluées avec des interprètes d’un haut niveau d’où se détachent l’Hedwig hallucinée de Marie Gautrot et le Conrad impressionnant de Jean-Luc Ballestra, jugé cependant inégal par Florent Coudeyrat. Ce dernier, sans partager l’avis du public, note également : « copieusement sifflée en fin de représentation, la mise en scène de Pierre-Emmanuel Rousseau tente d’animer le plateau en transposant l’action dans la barbarie des conflits de l’ex-Yougoslavie. »

Laissons-lui le soin de conclure sur cette première française des Fées du Rhin : « Globalement, Offenbach fait ici valoir son talent mélodique en des climats admirablement variés, autour d’un chœur très présent. Ce sont précisément les chœurs et les ensembles qui laissent une impression vibrante en fin de soirée, là où l’inspiration d’Offenbach est à son meilleur. […] Il faut dire que le Chœur de l’Opéra de Tours n’est pas pour rien dans cette ivresse bienvenue, tant ses qualités de cohésion et de précision emportent l’adhésion. Une des grandes satisfactions de la soirée avec la direction de Benjamin Pionnier, toute de finesse et d’attention à l’étagement des mélodies entrecroisées : on pourrait évidemment souhaiter plus d’électricité dans certains passages, mais son geste sûr respire sans jamais s’alanguir, donnant beaucoup de noblesse à cet Offenbach ambitieux. L’Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours, très en forme, semble faire corps avec son chef, hormis quelques rares imperfections dans les départs aux cuivres. » [http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=13364]

_______________________

[1] Critique de Hanslick citée par Jean-Claude Yon dans son Jacques Offenbach, Biographies nrf Gallimard, Paris, 2000, p. 293.

[2] J’avais pu assister au Festival de Sarlat, au début des années 80, à une représentation par les Musicomédiens de cette bouffonnerie (dont il me reste une cassette) sous la direction de Maurice Jacquemont.

Un jour, une création : 4 février 1864, Offenbach, c’est du sérieux

L’hommage de José Corréa

Barkouf

Didier Joly

novembre 2019

Voilà des lauriers habilement partagés. En décernant en septembre dernier à Berlin, le prix de la Meilleure redécouverte 2019 à l’Opéra du Rhin pour la production de Barkouf ou un chien au pouvoir d’Offenbach, les Oper ! Awards et la critique allemande ne récompensaient pas seulement l’esprit de découverte et de curiosité de la Maison d’Opéra alsacienne et de sa regrettée directrice Eva Kleinitz, mais mettaient, par incidence, en lumière, la formidable oeuvre de Jacques Offenbach, tombée très injustement dans l’oubli. Il faut dire que l’ouvrage a été gaillardement éreinté à sa création en 1860, et notamment, en des termes peu choisis, par les figures de référence que pouvaient constituer Hector Berlioz ou Émile Zola, peu visionnaires en l’occurrence. Au contraire d’Eva Kleinitz, qui a vu, en Barkouf, une oeuvre intemporelle que l’histoire contemporaine illustre. Une véritable satire du pouvoir, de certaines mœurs politiques brutales, d’un mépris des puissants pour « les gens de rien »… Peinture «vériste» que l’actualité éprouve. Subversif, volontiers irrévérencieux, l’ouvrage procède d’une analyse qui va assurément plus loin que le simple brocard du pouvoir, exercé alors par Napoléon III. Il porte en germe toutes les dérives politiciennes que connaîtront, atterrés, les siècles suivants. Et la plume d’Eugène Scribe réserve quelques surprises que Mariame Clément, qui a signé la mise en scène pour l’Opéra du Rhin (fin 2018-début 2019), a relevées avec étonnement : « On entend une formule comme la victoire ou le trépas qui sonne comme un écho de la Liberté ou la mort ».

Avec Barkouf, on est bien loin de l’imagerie légère que certains spectateurs se font de l’art d’Offenbach. Oubliant son regard aiguisé, volontiers iconoclaste et satirique sur les travers et les faiblesses des hommes, leurs rapports sociaux ou politiques conflictuels… Imagerie légère, il est vrai peut-être un peu facilement entretenue par des mises en scène mettant plus volontiers l’accent sur les paillettes que sur la réflexion.

Mariame Clément a donc eu la lourde mais excitante responsabilité de reporter sur les fonds baptismaux ce Barkouf renaissant. Avec quelques finesses, mais aussi quelques lourdeurs. Était-il nécessaire de céder au cliché de la niche palatiale fatalement associée au chien porté au pouvoir ? Ou encore aux masques des dirigeants occidentaux actuels portés par les artistes dans une scène un peu facile ? Une étude plus fine des relations de pouvoir et de domination, un regard plus appuyé sur la psychologie des acteurs de cette confrontation de castes, une lecture portée peut-être sur l’ambiguïté et l’ambivalence de certains personnages, ne rendrait-elle pas plus justice à cette oeuvre intemporelle, voire visionnaire ? Le spectre des possibilités semble large tant l’oeuvre est riche de sens et conserve plus que jamais sa pertinence. Par ailleurs, la partition est si forte, si inventive, qu’on ne peut imaginer qu’il n’y aura pas de multiples lendemains à la production de Barkouf. ♦

Madame Favart à l’Opéra de Limoges

Jean Alain Joubert

Novembre 2019

Après le grand succès de l’opéra féerie en quatre actes, Le Voyage dans la lune, donné le 26 novembre 1875 au théâtre de la Gaîté, Offenbach, entre son voyage en Amérique en 1876 et quelques œuvres qui ne rencontrent pas tout le succès espéré, La Boulangère a des écus (1876), La Boîte au lait (1876), Le Docteur Ox (1877), La Foire Saint-Laurent (1877), Maître Péronilla (1878) se trouve être surclassé par les succès de ses rivaux, Charles Lecoq et Robert Planquette. Lors de L’Exposition Universelle de 1867, Offenbach était incontestablement le roi du Second Empire, La Grande Duchesse de Gérolstein étant le clou de l’exposition, dix théâtres proposaient une œuvre du maître. Il en est tout autrement lors de L’Exposition Universelle de 1878, aucune nouveauté signée d’Offenbach, seulement la reprise d’un de ses plus grands succès, remanié en 4 actes, en 1874, Orphée aux enfers, au Théâtre de La Gaîté, avec, dans le rôle de Jupiter, son concurrent et ami, le compositeur Hervé. Si c’est bien évidemment l’apothéose d’une de ses plus remarquables œuvres, Émile Zola, pourfendeur de la légèreté du Second Empire expiré (voir Nana), se montre particulièrement virulent vis-à-vis du maestro dans une chronique publié au Voltaire :

« Songez donc ! M. Offenbach a été roi. Il n’y a pas dix ans, il régnait sur les théâtres ; les directeurs à genoux lui offraient des primes sur des plats d’argent ; la chronique, chaque matin, lui tressait des couronnes. On ne pouvait ouvrir un journal sans tomber sur les indiscrétions relatives aux œuvres qu’il préparait, à ce qu’il avait mangé à son déjeuner et à ce qu’il mangerait le soir à son dîner. […] Il y a dix ans ! et bon Dieu ! comme les temps sont changés ! Il faut se souvenir que ce fut lui qui conduisit le cancan de l’Exposition Universelle de 1867. Dans tous les théâtres, on jouait de sa musique. Les princes et les rois venaient en partie fine à son bastringue. […] Et voilà qu’aujourd’hui le dieu est par terre. Nous avons encore une Exposition Universelle ; mais d’autres amuseurs ont pris le pavé. Toute une poussée nouvelle de maîtres aimables se sont emparés des théâtres, si bien que l’ancêtre, le dieu de la sauterie, a dû rester dans sa niche, solitaire, rêvant amèrement à l’ingratitude humaine. À la Renaissance, Le Petit Duc ; aux Folies-Dramatiques, Les Cloches de Corneville ; aux Variétés, Niniche, aux Bouffes, clôture ; et c’est certainement cette clôture qui a été le coup le plus rude pour M. Offenbach. Les Bouffes fermant pendant une Exposition Universelle, les Bouffes qui ont été le berceau de M. Offenbach ! N’est-ce pas l’aveu brutal que son répertoire, si considérable, n’attire plus le public et ne fait plus d’argent ?[1] »

L’année 1878 avait elle aussi assez mal débuté avec la création de Maître Péronilla. Malgré une très belle partition – une des meilleures du compositeur, que nous redécouvrons aujourd’hui –, ces 3 actes sur un livret quelque peu rocambolesque, représentés le 13 mars aux Bouffes Parisiens, ne tiendront l’affiche que pour cinquante représentations. La version agrandie des Brigands, donnée le 25 décembre 1878, au théâtre des Variétés fait regretter la version de 1869.

Mais quelques jours plus tard, le 28 décembre, Madame Favart, opéra comique en 3 actes, créé au théâtre des Folies-Dramatiques, dont les représentations vont dépasser rapidement la centième, infléchit favorablement la tendance jusqu’à l’immense succès de La Fille du tambour-major (représentée le 13 décembre 1879, de nouveau au théâtre des Folies-Dramatiques, le soir de la première, presque tous les numéros de la partition furent bissés ; Offenbach épuisé assistera à la centième représentation de cette œuvre qui fut longuement la plus joué de son corpus immense), puis au triomphe et à la consécration à l’Opéra Comique avec les Contes d’Hoffmann, en février 1881.

Ainsi Madame Favart apparaît-elle comme la pièce du renouveau pour Jacques Offenbach. Comme l’écrit Jean-Claude Yon dans sa biographie[2] : « Celui que les reprises des derniers mois ont semblé renvoyer impitoyablement au passé prouve tout à coup qu’il n’a rien perdu de son génie créatif et qu’il peut concurrencer Lecocq sur son propre terrain. L’ouvrage qui semblait n’être qu’un plagiat de La Camargo[3] ne tarde pas à éclipser la pièce rivale et modifie l’image du compositeur. » La toute nouvelle Revue du monde musical salue Offenbach « le musicien de tant d’opérettes centenaires, séduit probablement par un sujet aussi en rapport avec la nature de son inspiration et de son savoir faire, c’est répandu en mélodies alertes, primesautières et communicatives[4]. » Édouard Noël et Edmond Stoullig (Les Annales du théâtre et de la musique, année 1878) observent le soin apporté par le compositeur à cette partition nouvelle et en soulignent la subtilité : « Sans rien perdre de sa verve, Offenbach a su se mettre au ton de l’opéra-comique et rester souvent original, après tous les ouvrages qu’il a déjà composés : rare exemple de fécondité que nous ne saurions guère comparer qu’à Auber, dont l’auteur de Madame Favart se rapproche aujourd’hui par plus d’un côté. »

Le maréchal de Saxe veut séparer Charles-Simon et Justine Favart afin de faire de l’actrice, sa maîtresse. Voilà le couple forcé de vivre caché, mais leur fabuleux génie de l’intrigue va déjouer les espérances du Maréchal de Saxe comme ceux du gouverneur de l’Artois, le marquis de Pontsablé. Deux couples vont donc occuper principalement l’action de ces trois actes, celui qui va se former durant l’intrigue entre Hector de Boispréau et Suzanne Cotignac et le couple Favart qui se retrouve à l’auberge de Biscotin, leur ami. Charles-Simon Favart, ex-directeur de théâtre et dramaturge fuit les soldats, il se cache dans la cave de son ami aubergiste. Hector de Boispréau, simple greffier est amoureux de Suzanne, fille du Major Cotignac. Ils se suivent jusqu’à Arras pour obtenir la place de Lieutenant de Police auprès du gouverneur de l’Artois, le marquis de Pontsablé. L’un postule pour un gendre idéal qu’il souhaite voir épouser sa fille, l’autre pour améliorer sa propre situation et afin que le major prenne en compte les sentiments que lui dévoilent alors sa fille. Pour contrer cette idylle, il impose comme enjeu le poste de Lieutenant de police qu’ils vont donc se disputer. Justine Favart, présente sous un déguisement de soubrette dans l’auberge, décide secrètement, afin de favoriser l’espérance d’Hector, d’aller défendre sa candidature en jouant les séductrices auprès du marquis, grand amateur de jolies femmes. Justine Favart, en fausse amoureuse d’Hector, lui obtient le poste et la main de Suzanne ; en retour, celui-ci emmène le couple Favart en qualité de domestiques pour les cacher dans sa résidence que lui offre son tout nouveau poste à Arras.

La mise en scène m’a semblé étrange sans être révolutionnaire ou ridicule, ce qui est trop souvent le cas aujourd’hui. Aussi, pourquoi avoir transformé l’auberge de Biscotin en atelier de couture ? Le premier acte y est comme à contresens, mais ce n’est pas franchement gênant.

L’ouverture, de facture très classique à la manière de celle des compositeurs reconnus de l’époque pour être les maîtres de l’opéra comique français : Adam, Boieldieu, Auber… propose quelques uns des thèmes de l’ouvrage.

Acte I.

Je note qu’aucun des huit morceaux qui l’occupe n’ont été applaudis. Il y a pourtant là de la bien belle musique. La salle était-elle surprise par les décors ou par un Offenbach plus sage ?

Le numéro 1 est une toute classique Introduction menée par Biscotin, les servantes et les convives de l’auberge.

Le Trio et couplets suivants se déroulent entre Suzanne, son père et Hector. C’est la révélation pour le père de la relation entre sa fille et Hector, avec la valse amoureuse de Suzanne : « Un soir, nous nous rencontrâmes chez ma tante dans un bal ».

Sémillant, le définissant bien, c’est ensuite le premier air de Favart (numéro 3 de la partition) : « Et gai, gai, gai, c’est ma devise, je ne suis pas un savant, mon seul désir c’est qu’on dise, Favart, Favart est un bon vivant ! ».

Voici le premier air de Madame Favart déguisée après s’être enfuie du couvent. Elle va retrouver son mari caché dans la cave de Biscotin. Le 6/8, « Je suis la petite vielleuse, qui va courant par les chemins… » est suivi par La Ronde et Chœur (numéro 6) de Justine Favart qui est un des sommets de la partition (le seul d’ailleurs à avoir gardé une certaine résonance dans les mémoires) : « Ma mère aux vignes m’envoyit, aux vignes m’envoyit, je n’sais comment çà s’fit… ».

Le 6/4 du numéro 7 de l’œuvre, intitulé Trio de l’enlèvement détaillé par Suzanne : « Rien de plus charmant, qu’un enlèvement, de suite çà fait un terrible effet… » se révèle plein d’élan et de suavité. Suzanne, elle encore, nous enchante avec sa requête attendrissante adressée à son père, dans le final de l’acte premier. Final (no 8) qui se clôt vivement dans une strette galop dont Offenbach possède le secret, mais qui, ici, n’est pas sans me faire penser à « Mes amis, écoutez l’histoire… » du Postillon de Longjumeau d’Adolphe Adam.

Acte II.

Le bref entracte qui ouvre l’acte 2 m’était inconnu. C’est une charmante reprise pour vents et cuivres de la célèbre ronde de madame Favart. Hector déclare sa flamme pour Suzanne dans sa romance (numéro 9 de la partition). La page suivante est, à mon sens, un autre sommet de cet ouvrage. Cette Chanson de l’Échaudé (no 10), qui décrit un biscuit qui a bonne mine mais qui est creux, si typique du style du maître. Pas d’applaudissements pour ce joyau qui définit si bien notre actuel président et sa troupe de saltimbanques véreux : « … Chacun dit : la belle mine ! C’est un gâteau sérieux ! Mais pour peu qu’on l’examine, on s’aperçoit qu’il est creux. Bien des gens dans notre France, ainsi peuvent se juger, tout pleins de leur importance, vous les voyez se gonfler. Mettez-les dans la balance, c’est léger, léger, léger, léger, léger, léger… ».

Puis, viennent le Chœur et les couplets des aïeux (numéro 11). Eric Huchet est excellent dans le rôle de vieux barbon libidineux et corrompu incarné par le Marquis de Pontsablé et détaille martialement (un peu comme le fait le Général Boum à l’acte premier de La Grande Duchesse de Gérolstein) sa devise : « Par respect pour ma famille, je fais comme mes aïeux ». Il aurait mérité d’être applaudi pour la clarté de sa ligne vocale et son jeu.

Le Quatuor (no 12) qui suit, met en scène les deux couples et leurs craintes d’être embastillés ou de se retrouver au couvent.

L’Ensemble de la sonnette (numéro 13) nous montre un mari jaloux, travesti en chef de cuisine, avec ses marmitons et ses pâtissiers, trouble-fêtes à souhait, s’invitant, à deux reprises, au son de la petite sonnette de Favart devenu domestique du lieutenant de police et censé avertir le marquis de toute intrusion qui pourrait gêner ses plans de séduction de celle qu’il croit être l’épouse d’Hector (il n’a jamais vu ce dernier), mais qui est en réalité celle qui était venue solliciter le poste pour Hector, Justine Favart. Le vieux barbon en sera pour ses frais et se trouvera déconfit !

Avec un nouveau déguisement qui a mis le public en délire, Justine devient la Douairière, tante d’Hector, la comtesse de Boispréau qui l’avait reconnue lors d’une précédente visite chez son neveu et dénoncée au marquis de Pontsablé. Le Menuet et surtout le Rondeau de la vieille est le joyau de cette partition, égrainant les saisons de la vie. Offenbach est lui-même arrivé à l’hiver de la sienne (il a moins de deux années encore à vivre) ; cette page comme le numéro 22 de Belle Lurette[5] (3 actes dont la création aura lieu quelques jours après sa disparition, fin octobre 1880, au Théâtre de La Renaissance) sont symboliques des adieux du compositeur à son public. Et pourtant pas d’applaudissements non plus à la fin de cette page émouvante que Marie-Annick a tout de suite remarquée pour sa subtilité.

La vraie comtesse apparaît et déclare que Justine Favart se cache sous un habit de servante, si bien que le marquis fait arrêter par erreur Suzanne (Justine Favart passant à ses yeux pour l’épouse d’Hector) et Favart.

C’est le finale très martial de l’acte 2 : « Après la guerre, le militaire aime à s’offrir quelque plaisir. Là sous la tente, on rit, on chante… », un autre des « tubes » de cette partition, une mélodie qui s’incruste avec une certaine insistance, bien au-delà du final !

En dehors des applaudissements à chaque fin d’acte, aucun morceau ne le fut. Voilà qui va changer avec l’acte III qui, je dois l’avouer, m’était presque entièrement inconnu.

Acte III.

Il va appartenir à Madame Favart de trouver une sortie à cet imbroglio et tenter d’éviter la prison à son mari et à ses amis.

Je ne me souviens pas avoir entendu l’entracte du troisième acte. Bien entendu, comme nous nous trouvons dans le camp du Maréchal de Saxe, l’Introduction (no 16) est toute militaire avec les petits fifres, les vivandières et les trompettes.

Charles-Simon Favart s’épanche amoureusement sur l’absence de son épouse dans une romance : « Quand il cherche dans sa cervelle, pour parler la langue des dieux ». Le numéro 18 de la partition intitulé Chœur et Tyrolienne eu les faveurs du public. Il est vrai que le maestro y excelle et nous en aura donné un certain nombre tout au long de ses compositions. Elles sont toutes savoureuses et enchantent le public. Viennent ensuite les Couplets piquants entre Hector, jaloux encore et toujours, et Justine, qui démontrent que soixante-mille hommes de garnison représentent moins de danger qu’un seul, très entreprenant, comme nous le vîmes à l’acte précédent avec le marquis de Ponsablé.

Madame Favart nous raconte dans son Air au numéro 20, son émotion lorsqu’elle s’est présentée devant le roi Louis XV, lui avouant leurs ennuis, les pressions du marquis. Le roi s’en montrant fort amusé.

Le Chœur et Duo suivant nous montre un Favart inquiet, tremblant d’effroi devant le sort qui pourrait lui être réservé.

Mais la gerbe de fleurs remise, de la part du roi à Madame Favart va rassurer tout le monde sauf le marquis de Ponsablé mis à la retraite d’office alors que le privilège du théâtre de l’Opéra Comique échoie au génial créateur qu’est Charles-Simon Favart. J’imagine que Jacques Offenbach se projetait, sans doute, dans la situation de Favart en écrivant cette page. Régner à l’Opéra Comique ! Son rêve de toujours qui va se réaliser quatre mois après sa disparition lors de la création triomphale de ses Contes d’Hoffmann. Le Chœur (numéro 22 de la partition) fête le couple Favart, exemple idéal d’une union artistique et sentimentale dans la France du XVIIIe siècle. Victoire obtenue par Justine. Toujours la femme triomphe, comme dans chaque œuvre d’Offenbach. À l’impossible, là où les dieux et les hommes épuisent leurs forces, la femme y atteint !

Un bref finale clôt joyeusement la pièce, en reprenant les airs principaux des deux premiers actes.

|

||

| Troupe de la distribution de l’Opéra Comique, 2019 | ||

Nous venions d’assister à Madame Favart dans la mise en scène de l’Opéra Comique de Paris réalisée par Anne Kessler. Laurent Campellone, pendant deux heures et demie, assurait la direction de l’ouvrage en respectant la partition, ce qui mérite d’être souligné.

Marion Lebègue (mezzo-soprano) incarnait un peu difficilement Madame Favart (elle aurait mieux eut le profil de Boulotte dans Barbe-Bleue, sauf qu’il y faut encore plus d’abattage face à son monstre d’époux. Elle était la moins audible du plateau). Le reste de la distribution était très satisfaisant et même excellent avec Anne-Catherine Gillet dans le rôle de Suzanne (Soprano), Christian Helmer était Charles-Simon Favart (baryton), François Rougier jouait Hector de Boispréau (ténor), Raphaël Brémard (Sergent Larose, ténor), Lionel Peintre (Biscotin, baryton). Éric Huchet, ténor, incarnait superbement le Marquis de Pontsablé et l’admirable – quelle diction ! – Franck Leguérinel (baryton), le Major Cotignac. Le chœur de l’Opéra de limoges était aussi performant vocalement que scéniquement. ♦

Les Géorgiennes

Jean Alain Joubert

décembre 2019

Il est une autre joie que je ne pouvais conquérir, celle d’entendre ce week-end à Paris la reprise de l’opéra-bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach, Les Géorgiennes dont la création remonte au 16 mars 1864 aux Bouffes-Parisiens (création viennoise de l’œuvre élargie, le 5 octobre 1864). Année faste, puisqu’auparavant, avec succès, le compositeur assistait à la création, à Vienne, le 4 février 1864, de son unique grand opéra, Die Rheinnixen (partition dédiée à l’Empereur François-Joseph). Deux oeuvres en un seul acte avaient ouvert l’année au théâtre des Bouffes-Parisiens : L’Amour chanteur (5 janvier 1864) et une merveille de drôlerie, Il Signor Fagotto (13 janvier 1864). Durant l’été deux autres oeuvres en 1 acte furent crées à Bad Ems[1] (villégiature du compositeur), Jeanne qui pleure et Jean qui rit et Le Soldat magicien ou le fifre enchanté. L’année s’achève sur un triomphe absolu et jamais démenti ; en effet, les Bouffes-Parisiens représentent le 17 décembre 1864, La belle Hélène.

Le sujet des Géorgiennes sur l’ultime coopération d’Offenbach avec Jules Moinaux[2] (père de Georges Courteline) est de facture assez fantasque, n’évitant ni les banalités, la facilité et même la vulgarité. Le sujet cependant est conforme à la vision pro-féministe du maestro. La femme, les femmes en sont les héroïnes et les hommes y sont sévèrement raillés (ici pour leur couardise). Mais la réconciliation finale efface les discrédits survenus au cours de l’action. Pour la musique nous ne connaissons que les thèmes du quadrille composé par Joseph Strauss suite aux représentations de l’automne 1864 à Vienne qui connurent un succès plus manifeste encore qu’à Paris. La Marseillaise des femmes, hymne guerrier, aurait dû passer à la postérité.